Les explorateurs

Pierre Le Moyne d’Iberville 1686-1702

Baptisé à Ville-Marie le 20 juillet 1661, Pierre Le Moyne d’Iberville est le troisième des onze garçons et deux filles nés du mariage de Catherine Thierry-Primot et du marchand montréalais Charles Le Moyne de Longueuil. Iberville était assez instruit pour maîtriser une plume alerte et incisive, assez éduqué pour être à l’aise avec le roi et ses ministres et assez rusé pour jouer de cruauté et de générosité. S’il avait été gouverneur de la Nouvelle-France et si la mort ne l’avait pas fauché à l’âge de 45 ans dans l’île de Cuba, l’Amérique du Nord aurait peut-être été française…

Itinéraires

Les premières armes

Pierre Le Moyne d’Iberville est né à une époque où il fallait combattre pour survivre en Nouvelle-France. Située à la jonction des voies de communication conduisant vers les Grands Lacs et la baie d’Hudson, l’île de Montréal est, depuis sa fondation en 1642, en butte à la guérilla iroquoise. Ville-Marie est au coeur du commerce des pelleteries et ses marchands y trouvent la prospérité. Parti de rien et anobli en 1668, son père Charles Le Moyne est l’un des pionniers les plus riches et les plus influents de la ville naissante. Associé dans quelques compagnies de traite, il participe, en 1682, à la création de la Compagnie du Nord ou Compagnie française de la Baie d’Hudson.

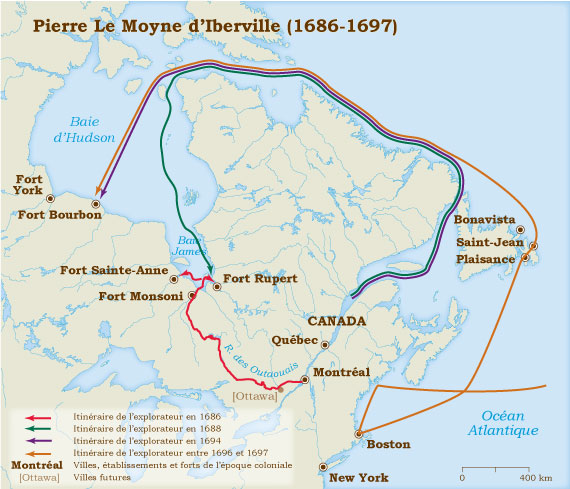

En 1685, les investissements de la Compagnie du Nord à la baie d’Hudson sont en péril mais la compagnie obtient l’appui du gouverneur Jacques-René de Brisay, marquis de Denonville. Elle peut dès lors financer l’expédition de 1686 à la baie d’Hudson à laquelle participent trois des fils de Charles Le Moyne de Longueuil : Pierre Le Moyne d’Iberville, Jacques Le Moyne de Sainte-Hélène et Paul Le Moyne de Maricourt. Cette campagne éclair donne aux Français le contrôle sur trois postes de traite situés au sud de la baie James : Monsoni (Moose Factory), Rupert (Charles) et Quichichouane (Albany).

L’homme de la baie d’Hudson

Pierre Le Moyne d’Iberville a 25 ans lorsque, le 10 août 1686, le chevalier Pierre de Troyes lui confie le commandement des postes qui viennent de tomber. Iberville maraude. Jouant les flibustiers aux alentours de la rivière Nelson, il s’empare de deux navires anglais. Ces prises lui permettent d’échapper à la famine et d’approvisionner le fort Monsoni. Quand il rentre à Québec par la mer, à la fin d’octobre 1687, le bâtiment qu’il conduit est chargé à ras bord de fourrures et de marchandises anglaises.

Séjournant en France au cours de l’hiver 1687-1688, il réussit à convaincre Versailles de soutenir la Compagnie française de la baie d’Hudson et d’assurer ainsi le renforcement de la position française au nord. Ses arguments portent. Le roi lui confie Le Soleil d’Afrique, le plus moderne et le plus rapide de ses navires. Le 3 août, après un détour par Québec, le navire fend les glaces de la baie d’Hudson.

De là, Iberville demande qu’on lui permette de s’emparer du fort York, ce qui fermerait aux Anglais l’accès à la rivière Nelson et aux territoires du Manitoba actuel. Avec moins de 20 hommes, il arraisonne deux navires, capture près de 80 Anglais et s’assure que le pavillon du roi flotte au-dessus des forts de la baie James. Le 12 septembre 1689, conduisant un vaisseau armé de 24 canons qu’il a chargé de milliers de peaux de castor, il met le cap sur Québec.

Justicier et corsaire

Pour Iberville la présence des Anglais au fort Nelson laisse présager la perte de la Nouvelle-France. Il ébauche un plan simple et peu coûteux pour sauver définitivement la colonie. Trois événements en diffèrent l’exécution. La suspension des hostilités entre la France et l’Angleterre, négociée en 1687, a pris fin au mois de mai 1689. Les répercussions du conflit européen ont frappé la région de Montréal où, le 5 août 1689, des habitants de Lachine ont été attaqués et massacrés. Enfin, le gouverneur Frontenac organise une riposte à laquelle Iberville participe avec enthousiasme. Le 18 février 1690, l’attaque de Corlaer (Schenectady, New York) se solde par le pillage, l’incendie et le massacre d’une soixantaine de ses habitants.

Iberville séjourne à la baie d’Hudson pendant l’hiver 1690-1691, mais il n’y réalise rien de remarquable. En 1693, pendant qu’il escorte les navires qui font la navette entre le golfe Saint-Laurent et les ports français, l’Angleterre reprend les postes de la baie James. Au mois d’août 1694, ayant obtenu un monopole de trois ans sur le commerce à la baie d’Hudson, Iberville y retourne. Le 13 octobre, il maîtrise enfin le fort Nelson. L’année suivante, on lui confie la patrouille de l’Atlantique, du Maine à Terre-Neuve.

Le 15 août 1696, il nourrit sa légende en s’emparant du fort William Henry à Pemaquid, sur la côte du Maine. Rapide, il se dirige ensuite vers Terre-Neuve. Là, avec moins de 200 hommes, il prend le fort Saint-Jean avant d’assujettir Terre-Neuve à coup d’expéditions meurtrières. Il ne savoure pas longtemps sa victoire puisqu’il reçoit l’ordre de filer vers la baie d’Hudson où les forts ont été repris. Le 5 septembre 1697, Le Pélican, en tête d’un convoi qui compte quatre navires, subit une attaque en règle. Iberville coule un premier navire, s’empare d’un autre et met le troisième en déroute.

Quand les renforts arrivent, la bataille est finie ! Il ne reste qu’à reprendre le fort Nelson, qui tombe le 13 septembre 1697. Vaine victoire puisque le traité de Ryswick, signé 7 jours plus tard, consacre la prédominance anglaise à la baie d’Hudson et celle des Français à la baie James. La France, qui conserve Port-Royal et Plaisance, doit rendre une partie de l’Acadie et Pemaquid. Les conquêtes d’Iberville ont été inutiles.

Vers la Louisiane

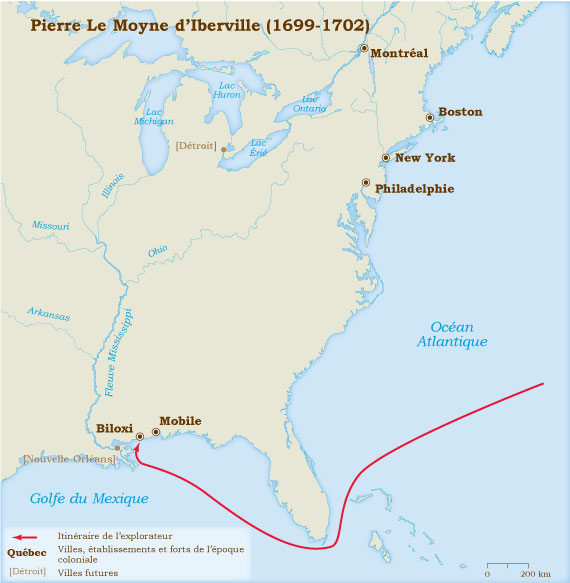

Contraint de porter son regard vers d’autres horizons, mais toujours hanté par le désir de donner l’Amérique du Nord à la France, Iberville plaide en faveur de l’établissement d’une colonie française à l’embouchure du Mississippi : « Si la France ne se saisit pas de cette partie de l’Amérique qui est la plus belle, pour avoir une colonie […] la colonie anglaise qui devient très considérable s’augmentera de manière que, dans moins de cent années, elle sera assez forte pour se saisir de toute l’Amérique et en chasser toutes les autres nations. » Son plan : étrangler les colonies de la Nouvelle-Angleterre entre le Canada au nord, le golfe du Mexique et la Louisiane au sud et le fleuve Mississippi à l’ouest.

Le 2 mars 1699, il réussit là où Robert Cavelier de La Salle a échoué : il trouve, par voie de mer, l’embouchure du Mississippi. Trois expéditions successives, en 1699, 1700 et 1701, lui permettent de construire les forts Maurepas (Biloxi), Mississippi et Saint-Louis (Mobile). En 1702, ayant noué des liens de confiance avec les autochtones, le commandant général de la Louisiane s’éloignait de cette colonie pour ne plus y revenir.

La mort du général Dom Pedro Berbila

Au début de l’année 1706, Iberville sème la terreur dans les Antilles anglaises. Il terrorise, pille et neutralise l’île de Nevis, faisant craindre le pire aux établissements de la Nouvelle-Angleterre. Peu après, il fait escale à La Havane où il s’est rendu pour, croit-on, vendre du fer français. Il y meurt à bord du Juste, le 9 juillet 1706, terrassé par une maladie épidémique ou par les fièvres qui le minaient depuis 1701.

Les restes de celui que les registres d’inhumation désignent sous le nom de » El General Dom Pedro Berbila » ont été déposés dans l’église de San Cristobal, à La Havane. Il avait 45 ans. L’enquête qui avait débuté peu de temps avant sa mort permit d’établir que le Cid canadien avait été âpre au gain et que sa rage de conquérir avait été dictée en partie par des intérêts financiers personnels.