Le mandat de Joe Clark comme seizième premier ministre du Canada a été bref : 273 jours en 1979-1980. Mais ces neuf mois ne représentent qu’un temps fort dans une carrière où ce fier Albertain a laissé sa marque comme militant de parti, député, chef de parti et ministre.

Une jeunesse albertaine

Charles Joseph Clark nait à High River, petite ville du sud-ouest de l’Alberta, le 5 juin 1939. High River est une terre de grands espaces, de ciels immenses et d’agriculture prospère. La famille Clark est investie dans le journalisme : le père, Charles, dirige l’hebdomadaire High River Times, fondé par le grand-père en 1905.

La Seconde Guerre mondiale éclate peu après sa naissance. La ville natale de Clark acquiert une certaine importance géopolitique lorsqu’on y aménage une école du Programme d’entrainement aérien du Commonwealth britannique. Pas moins de 4000 pilotes y sont formés jusqu’en 1944.

Joe Clark est tenté de suivre la filière journalistique, mais la politique le fascine. Il chevauche les deux mondes pendant quelques années. À l’Université de l’Alberta, il obtient son baccalauréat en histoire, tout en dirigeant le journal The Gateway. Il tente sa chance en droit à l’Université Dalhousie, à Halifax, puis à l’Université de la Colombie-Britannique, mais le cœur n’y est pas. Clark préfère consacrer du temps au militantisme… Il préside ainsi la Fédération étudiante progressiste-conservatrice du Canada. Clark rentre ensuite à sa première alma mater, l’Université de l’Alberta, et y obtient une maitrise en science politique. Cette université le marquera. Après ses deux diplômes, il y enseigne comme chargé de cours dans les années 1960. Il y reviendra par la grande porte, pour un doctorat honoris causa en 1985, et bouclera la boucle en devenant professeur adjoint à la Faculté des arts dans les années 1990.

High River no 5 E.F.T.S., aquarelle, par le sergent Thomas S. Hodgson, 23 avril 1944. Clark a passé les 18 premières années de sa vie à High River (Alberta).

Don de Cathy Good. Collection d’art militaire Beaverbrook. Musée canadien de la guerre, 19970044-034, IRN 1032747.

Alignement d’avions de Havilland Tiger Moth à l’École d’entrainement de High River, 1943.

Collection d’archives George-Metcalf. Musée canadien de la guerre, 19740387-003, IRN 3124850.

Chope de l’Université de l’Alberta, 1964. Joe Clark y a étudié, enseigné, et en a reçu un doctorat honorifique.

Don d’Auguste et Paula Vachon. Musée canadien de l’histoire, 2009.4.118, IMG2012-0252-0161

Les coulisses de la politique

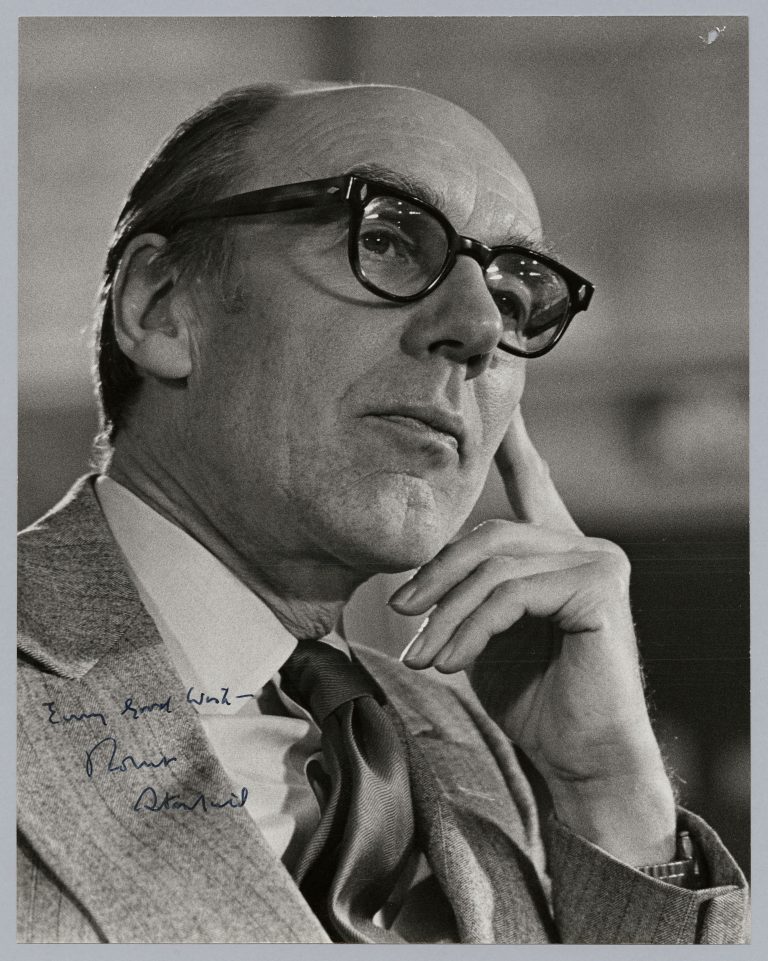

Ce n’est pas encore la politique électorale qui intéresse Clark, mais le rôle de conseiller. Après l’accession de Robert Stanfield à la direction du Parti progressiste-conservateur du Canada en 1967, il devient son rédacteur de discours et s’installe à Ottawa. Il est en symbiose avec Stanfield, un homme pondéré, issu comme lui d’une région excentrée (c’est un Néo-Écossais), désireux de moderniser son parti sans renier ses traditions. Ces années dans l’ombre de Stanfield sont formatrices. Clark apprend les rouages de la scène à Ottawa et se met studieusement à l’étude du français, atout essentiel, à son avis, pour un destin national.

Robert Stanfield, chef du Parti progressiste-conservateur du Canada (1967-1976), mentor de Joe Clark. Photo dédicacée, années 1970.

Don de David Daubney. Musée canadien de l’histoire, Archives photographiques, 2022-H0005_5, IRN 5767078

Les débuts au Parlement (1972-1976)

En 1972, lors des élections fédérales, Joe Clark se sent prêt à monter sur le ring. Il se porte candidat dans Rocky Mountain, en Alberta, et ce sera sa première de huit victoires électorales. Il fait ses classes dans l’opposition, car le Parti libéral de Pierre Elliott Trudeau remporte un nouveau mandat. Les premiers mois de Clark au Parlement s’accompagnent d’un bonheur personnel : il tombe sous le charme de Maureen McTeer, une étudiante dynamique, férue d’action politique. Le couple se mariera bientôt. Leur fille, Catherine, deviendra une figure médiatique connue.

Lorsque son chef Stanfield annonce sa démission, Clark se lance dans la course à sa succession au congrès de 1976. À la surprise générale, il l’emporte. L’un de ses adversaires était un avocat de Montréal, né comme lui en 1939, et comme lui compagnon actif dans les cercles conservateurs depuis la jeune vingtaine : un certain Brian Mulroney. Leurs chemins se recroiseront.

L’ascension rapide de Joe Clark vient avec son lot de tracas. Même s’il est engagé en politique depuis longtemps, il est peu connu de la population, et même de son parti et de son propre caucus. Le Toronto Star titre sa une « Joe qui? » au lendemain de sa victoire. Son jeune âge (il n’a que 36 ans) constitue un handicap auprès d’une classe politique et journalistique plus expérimentée. Par ailleurs, il n’est pas très assuré en public, ce qui contraste avec le charisme de son rival Pierre Trudeau. Les années suivantes verront Clark travailler d’arrache-pied pour gagner en notoriété et en crédibilité.

Macaron de la campagne de Joe Clark à la direction du Parti progressiste-conservateur du Canada, 1976.

Don de Nancy Ruth, O.C. Musée canadien de l’histoire, 2009.7.36, IMG2010-0082-0059

Un « Red Tory »

Quelles sont donc ses vues, justement? Joe Clark est ce qu’on appelle un « Red Tory », un conservateur « de gauche ». C’est ainsi qu’on nomme souvent les acteurs politiques prudents sur le plan économique, mais faisant montre d’ouverture sur les questions sociales, telles que l’avancement des femmes ou des minorités culturelles. Les « Red Tories » comme Clark embrassent aussi le bilinguisme et croient que l’État peut être une force positive dans la société. Ces convictions ont souvent mis Clark en porte-à-faux avec la base conservatrice de tendance plus traditionnelle.

Caricature de Donato, « Je dis qu’un virage à droite nuira au Parti conservateur », vers 1983. L’artiste illustre le positionnement de Joe Clark, souvent à contre-courant de sa famille politique. Avec l’aimable autorisation d’Andy Donato, The Toronto Sun.

Don de Jack Granatstein, O.C., Ph. D. MSRC. Musée canadien de l’histoire 2013.27.7, IMG2014-0084-0017.

Le Canada, une « communauté de communautés »

En revanche, Joe Clark assume pleinement son conservatisme en prônant un gouvernement central qui ne s’arroge pas toute la place. Son discours inaugural comme premier ministre, en 1979, est limpide : « Le pays n’est pas dirigé que par un gouvernement central ».

Clark est ouvert au caractère particulier du Québec. Plus largement, il valorise les différences qui font, selon lui, la beauté du pays. Il résumera son pluralisme dans un discours célèbre à l’Empire Club de Toronto en 1979 :

« Nous sommes une nation trop grande pour de simples symboles. Notre préoccupation pour le symbole d’une identité nationale unique a, à mon avis, occulté la grande richesse que nous avons dans plusieurs identités locales qui sont riches en elles-mêmes et qui savent s’entendre avec les autres. […] Dans un pays immense, on vit à l’échelle locale. Les gouvernements font fonctionner la nation en reconnaissant que nous sommes fondamentalement une communauté de communautés. »

Ce sera l’idée maitresse de Clark tout au long de son parcours. Il écrira encore en 1994, par exemple :

« S’il est à ce point difficile de clamer “l’identité canadienne”, c’est que notre pays est constitué de communautés locales fortes et conscientes de leur identité. Facteur de division lorsque la frustration l’emporte, ce peut être également une source de certitudes et d’harmonie. Le défi canadien est de trouver comment amener les gens fiers de leur communauté à le devenir tout autant de leur pays ».

Premier ministre (1979-1980)

Aux élections fédérales de mai 1979, Joe Clark l’emporte sur Pierre Trudeau. À 39 ans, il devient le plus jeune premier ministre de l’histoire du Canada. Clark peut en être fier, mais la victoire n’est pas de tout repos. En effet, son parti remporte 136 sièges, contre 114 pour les libéraux, 27 pour le Nouveau Parti démocratique et cinq pour le Crédit social, un parti basé dans le Québec rural. Le gouvernement est donc minoritaire. Il est condamné à la prudence et à la conclusion d’alliances au cas par cas.

Le gouvernement Clark s’installe tant bien que mal. Les ministres et la députation trahissent souvent leur manque d’expérience du pouvoir. Les maladresses abondent, même si des initiatives neuves et souvent audacieuses se font également jour. Quelques dossiers internationaux illustrent ce mélange.

Carte de Noël de Joe Clark en tant que premier ministre du Canada, 1979. À ses côtés : son épouse Maureen McTeer, leur fille Catherine Clark et leur grand danois Taffy. Don d’Alain Lavigne.

Musée canadien de l’histoire, Archives, 2023-H0001-60-001, IRN 5818562

Le gouvernement Clark réalise un coup de maitre lorsque l’ambassadeur du Canada en Iran, Ken Taylor, parvient à mettre à l’abri et à exfiltrer six diplomates américains ayant échappé à l’assaut contre l’ambassade des États-Unis à Téhéran, en novembre 1979. Clark et sa secrétaire d’État aux Affaires extérieures, Flora MacDonald, ont donné leur plein appui à cette opération très risquée. C’est aussi son gouvernement qui décide d’accueillir un nombre sans précédent (50 000, bientôt 60 000) de réfugiés vietnamiens, les infortunés « Boat People », une action humanitaire saluée dans le monde entier.

En revanche, le gouvernement Clark s’empêtre dans le dossier du Moyen-Orient. En campagne électorale, dans un geste d’ouverture envers la communauté juive canadienne et le gouvernement d’Israël, le Parti progressiste-conservateur avait promis de transférer de Tel-Aviv à Jérusalem l’ambassade du Canada en ce pays. Il n’avait pas prévu, mais aurait dû prévoir, l’outrage de la communauté arabo-musulmane, pour laquelle Jérusalem est à la fois une ville sainte et une terre contestée. Au terme d’une tempête internationale, le premier ministre se voit forcé d’annuler le projet, une volte-face qui nuira à sa réputation.

Joe Clark ne jouira pas longtemps du pouvoir. Son gouvernement sera défait lors de la présentation de son premier budget, le 13 décembre 1979, par un vote serré de 139 à 133. Les députés du Crédit social, négligés par Clark, choisissent de s’abstenir. Le sort en est jeté.

Retour à l’opposition (1980-1984)

Joe Clark et son parti retournent donc devant l’électorat. Aux élections de février 1980, le pays reporte au pouvoir les libéraux de Pierre Trudeau avec un mandat majoritaire. La chute est dure. Clark doit retraverser le parquet des Communes, retourner sur les bancs de l’opposition.

La contestation monte dans son parti. Au congrès progressiste-conservateur du début de 1983, Clark reçoit l’appui de 67 % des membres. Ce n’est pas négligeable, mais il veut asseoir son autorité, une fois pour toutes. C’est pourquoi il déclenche un congrès à la direction qui se tiendra en juin 1983. Le voilà candidat à sa propre succession. Il affronte plusieurs adversaires, dont Brian Mulroney qu’il avait défait sept ans plus tôt. Mulroney incarne la nouveauté, l’espoir. Les congressistes le choisiront au quatrième et ultime tour de scrutin, contre Clark qui redevient simple député.

Macaron en faveur de Joe Clark et du Parti progressiste-conservateur pour les élections fédérales de 1980.

Don de David Daubney. Musée canadien de l’histoire, 2019.178.18, IMG2022-0116-0057

Une nouvelle stature : les Affaires extérieures (1984-1991)

Après deux échecs (devant l’électorat en 1980, puis devant son propre parti), la plupart des personnalités publiques se seraient retranchées vers le secteur privé, en fuyant « les piqûres et les flèches » de la politique. Mais Joe Clark, lui, ne baisse pas les bras. Il panse ses plaies et se rallie à son nouveau chef.

Aux élections de 1984, il fait partie de la « vague bleue » qui reporte les progressistes-conservateurs au pouvoir. Le nouveau premier ministre Mulroney, magnanime, offre à Clark le portefeuille des Affaires extérieures. Mulroney apprécie son expérience, son intégrité et son dévouement pour le service public. Leur ancienne rivalité cède la place à de l’estime mutuelle. Joe Clark en témoignera plus tard :

« M. Mulroney et moi avions été de rudes adversaires, lors de deux campagnes à la direction. Nous nous entendions sur les questions fondamentales touchant le pays, mais sur le plan personnel, nous étions probablement plus différents l’un de l’autre que Jean Chrétien ne l’est de Paul Martin. Pourtant, au cours de huit années actives et turbulentes au pouvoir, nous avons mis nos différences de côté et travaillé ensemble. Ce n’est pas seulement parce que j’ai été bon perdant, c’est aussi parce qu’il a été un gagnant généreux. »

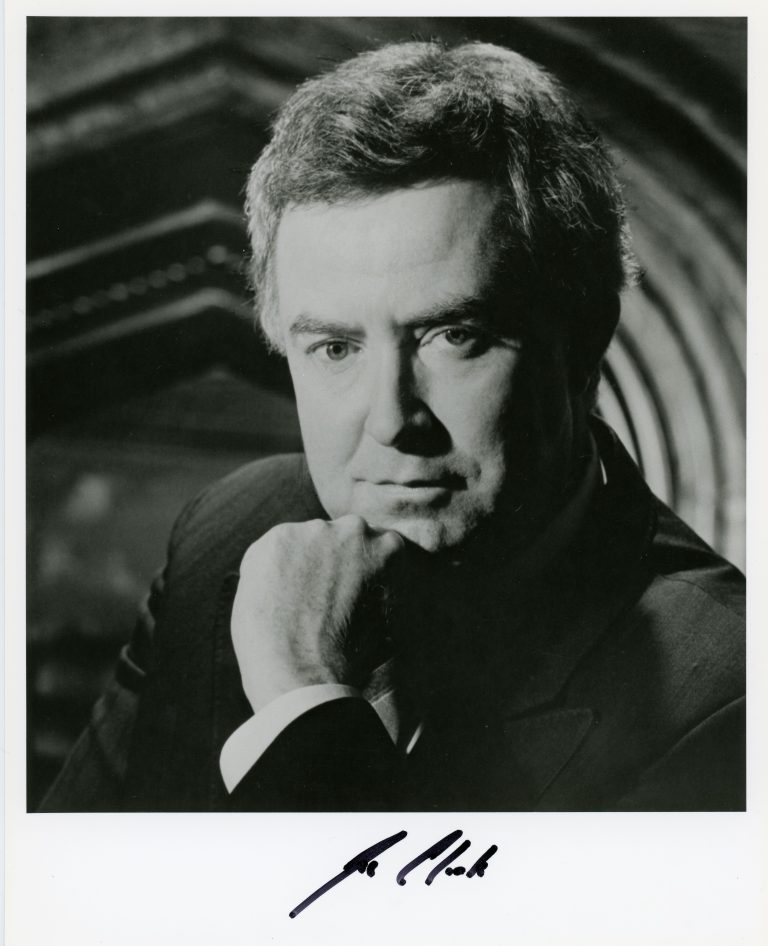

Joe Clark, secrétaire d’État aux Affaires extérieures. Photographie autographiée, 14 juin 1989.

Don de Grant Harper. Musée canadien de l’histoire, Archives photographiques, IMG2023-0136-0006

Aux Affaires extérieures, Mulroney fixe le cap et se réserve certains dossiers, mais pour le reste, Joe Clark a carte blanche. Cette approche sera productive. Les observateurs sont impressionnés. Là où le jeune chef de parti, dans les années 1970, paraissait maladroit, voire gaffeur, le ministre des années 1980, mûri par les épreuves, inspire confiance et respect.

Le dossier de l’apartheid représente bien l’efficacité du partenariat Clark-Mulroney. C’est le premier ministre qui doit convaincre les grands de ce monde, dont ses amis Ronald Reagan et Margaret Thatcher, d’appuyer la libéralisation de la situation en Afrique du Sud, mais c’est Clark qui, sans se lasser, maintient les contacts avec tout un chacun et cherche à obtenir des consensus, grâce à une écoute réelle qui est sa marque de commerce.

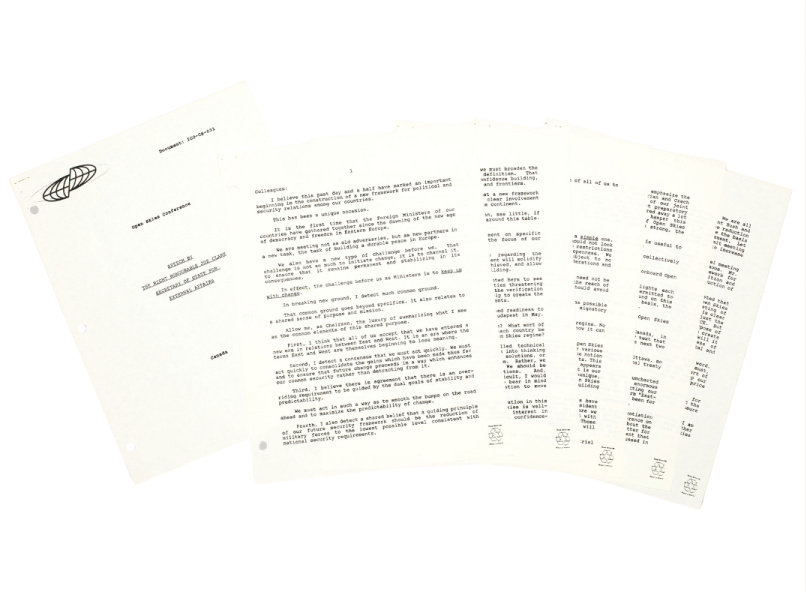

La diplomatie canadienne semble alors active sur tous les fronts. En Afrique, particulièrement en Éthiopie, Clark imprime une action énergique aux autorités fédérales, et par effet d’entrainement, à la population canadienne, en coordonnant et doublant les dons privés afin de soulager la famine endémique qui sévit. C’est aussi sous l’égide du ministre Clark que le Canada se joint à l’Organisation des États américains, mettant fin à des décennies de liens trop timides avec l’Amérique latine et les Antilles. Enfin, Joe Clark joue un rôle d’hôte et de facilitateur lors d’une conférence internationale cruciale, dite « Ciels ouverts », tenue à Ottawa en 1990, qui préparera le monde à une Allemagne réunifiée et à un avenir libéré de la Guerre froide.

Discours de Joe Clark à la conférence « Ciels ouverts », Ottawa, 13 février 1990.

Don du lieutenant-colonel Jacques Bailliu. Photo : Susan Ross. Musée canadien de la guerre, Archives photographiques, 20110142-003_13 Feb 1990, IRN 5827261.

Joe Clark avec six ex-titulaires des Affaires extérieures, vers 1996-2000. De gauche à droite : Mitchell Sharp, Allan MacEachen, Flora MacDonald, Joe Clark, Barbara McDougall, Lloyd Axworthy et Perrin Beatty.

Don de la succession de Mitchell Sharp. Musée canadien de l’histoire, 2005.32.64, IMG2008-0060-0025

Les Affaires constitutionnelles (1991-1993)

En 1991, le gouvernement Mulroney est confronté à une crise d’unité nationale. L’accord du lac Meech, visant à normaliser la situation du Québec au sein du Canada, a échoué l’année précédente. Le mécontentement gronde aussi dans l’Ouest et parmi les nations autochtones. Partout ou presque, les tensions régionales, linguistiques et identitaires sont aigües. Comment les apaiser? Mulroney fait appel à son ministre le plus fiable : Joe Clark. Comme celui-ci le rappellera plus tard avec ironie : « Le jour de mon passage des Affaires étrangères aux Affaires constitutionnelles, ma fille, Catherine, résuma l’événement en une phrase : “Bon, dit-elle, adieu Paris, bonjour Moose Jaw” ».

Joe Clark s’attelle à la tâche à sa manière, sans éclat, mais avec détermination. Après de vastes consultations, il dépose à l’automne 1991 une ébauche de solution sous le titre de Bâtir ensemble l’avenir du Canada.

À l’été 1992, à Charlottetown, au terme d’intenses négociations réunissant les premiers ministres provinciaux et territoriaux ainsi que quatre organisations nationales autochtones, le ministre Clark obtient l’unanimité pour un bouquet de réformes. L’accord de Charlottetown est ambitieux, complexe. Pour n’en mentionner que quelques aspects, la Constitution reconnaitrait la « société distincte » du Québec, consacrerait « le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale » chez les Autochtones et transformerait le Sénat en une chambre dite « triple E », c’est-à-dire « élue, égale et efficace ».

En apparence, Clark a accompli l’impossible, ou presque : recueillir l’approbation de toutes les autorités politiques canadiennes autour d’un texte constitutionnel. De surcroit, le Nouveau Parti démocratique et le Parti libéral du Canada lui expriment leur appui.

Le test ultime sera celui de l’opinion publique. Un référendum à l’échelle du pays se tient le 26 octobre 1992. Ce sera un échec crève-cœur pour Clark et pour le gouvernement. L’accord est rejeté par 55 % de l’électorat canadien, et 56 % de l’électorat québécois. Trop généreux pour le Québec, trop décentralisateur, selon plusieurs, insuffisant pour le Québec, selon d’autres. La conjonction des « Non » a eu raison du compromis de Charlottetown. C’est dans la foulée de ce verdict que Joe Clark terminera son mandat de député et de ministre. Il ne se représentera pas aux élections de 1993.

Le ministre des Affaires constitutionnelles, Joe Clark, lors d’une rencontre du Cercle des Premières Nations sur la Constitution, dans la Grande Galerie du Musée, 31 octobre 1991.

Photo : Steven Darby. Musée canadien de l’histoire, Archives photographiques, IMG2016-0043-502

Le retour (1998-2004)

Après 1993, Joe Clark semble avoir durablement tourné la page politique. Après avoir occupé les fonctions les plus hautes, connu les joies et les désillusions de ce milieu, il passe à l’écriture, à l’enseignement, au rôle de conseiller, tant au Canada qu’à l’étranger. Il devient ce que les anglophones appellent un « elder statesman ». Qu’il parait loin, le temps du « Joe qui? » un peu méprisant!

Mais il ne faut jamais dire « jamais » en politique. En 1998, Clark reprend du service. Son cher Parti progressiste-conservateur est à la recherche d’un nouveau chef à la suite du départ de Jean Charest. Clark accepte de diriger les siens pour une dernière campagne. Les « Bleus » de l’époque sont affaiblis, plusieurs de ses anciens soutiens l’ont déserté pour d’autres formations. Clark et son parti ne récoltent que 12 sièges et 12 % du vote aux élections de 2000. Le retour de Joe Clark à l’avant-scène sera de courte durée. Regrettant la fusion de son parti avec l’Alliance canadienne (nouveau nom du Parti de la réforme), il quittera pour de bon la Chambre des communes juste avant les élections de 2004.

Si le mandat de Joe Clark comme premier ministre a été bref, c’est toute sa carrière qu’il convient de considérer. En 25 ans de parlementarisme (9 051 jours plus précisément), il a laissé son empreinte sur les Communes, « l’endroit par excellence où tous les mondes de la collectivité canadienne peuvent agir ensemble », ainsi qu’il le dira dans son discours d’adieu à la Chambre en 2004. Au-delà du Parlement, il aura servi son pays avec détermination :

« Le Canada est, littéralement, trop précieux pour être abandonné. Il nous faut travailler à le construire et à le conserver. »

Xavier Gélinas

Xavier Gélinas est conservateur en histoire politique au Musée depuis 2002. Il a inauguré la collection liée à l’histoire politique canadienne et continue de l’enrichir par des objets et des documents.

Lire la notice biographique complète de Xavier Gélinas