Daniel Johnson (1915-1968)

Au petit matin du 26 septembre 1968, il y a cinquante ans, la population du Québec et du Canada apprenait avec stupéfaction que Daniel Johnson avait succombé au courant de la nuit. Le premier ministre du Québec, qui souffrait de problèmes cardiaques, s’apprêtait à inaugurer la centrale hydroélectrique Manic-5, le plus grand barrage à voûtes multiples et à contreforts du monde et, par-dessus tout, le symbole éclatant de la Révolution tranquille, période de renouveau et de fierté pour le Québec.

La veille, le premier ministre, rayonnant, a visité les installations du chantier, bavardé avec les ouvriers et les ingénieurs, et échangé une triple poignée de main avec son prédécesseur, Jean Lesage, ainsi qu’avec René Lévesque, ancien ministre responsable de la nationalisation de l’électricité et éventuel premier ministre. Cela représentait une image emblématique du Québec contemporain.

Daniel Johnson n’avait pourtant pas commencé sa carrière comme un homme politique modernisateur. Né en 1915 à Danville, dans les Cantons-de-l’Est, le jeune avocat s’est fait élire pour la première fois dans la circonscription de Bagot en 1946, sous la bannière de l’Union nationale, le parti de Maurice Duplessis. En 1958, il a été nommé ministre des Ressources hydrauliques. En 1960, l’Union nationale a perdu le pouvoir; son fondateur, Duplessis, était décédé un an plus tôt et le parti vivait une période de turbulence.

Régle publicitaire, vers 1958. Musée canadien de l’histoire

Johnson en devient le chef en 1961. Il représente alors « la vieille garde » et les commentateurs le jugent populiste et ringard. Des caricaturistes le dépeignent en cowboy sans scrupule; en « Danny Boy », une allusion à ses origines irlandaises. Pourtant, Johnson profite patiemment de ses années dans l’opposition pour rafraîchir le programme et les structures de l’Union nationale et recruter une relève prometteuse. À la surprise générale, et grâce à un solide appui des régions rurales et à la division du vote causée par les petits partis indépendantistes, il défait les libéraux de Jean Lesage aux élections québécoises de 1966.

C’est alors que l’ancien leader politique prudent révèle ses vraies couleurs, celles d’un premier ministre doté du sens de l’État et qui veut non seulement maintenir, mais accélérer l’affirmation du Québec. Dans le grand dossier des relations avec Ottawa, il lance un ultimatum aussi sonore qu’ambigu : « Égalité ou indépendance ». Johnson flirte avec les mouvements autonomistes et indépendantistes sans se commettre irrévocablement. Le courant passe à merveille entre lui et le président de la France, Charles de Gaulle. Johnson accompagne le général tout au long de son voyage épique au Québec, en juillet 1967. C’est sous le gouvernement Johnson que naissent les cégeps, palier d’enseignement faisant le pont entre l’école secondaire et l’université, le ministère des Relations internationales – qui accroît la place du Québec à l’étranger –, et Radio-Québec – qui deviendra Télé-Québec.

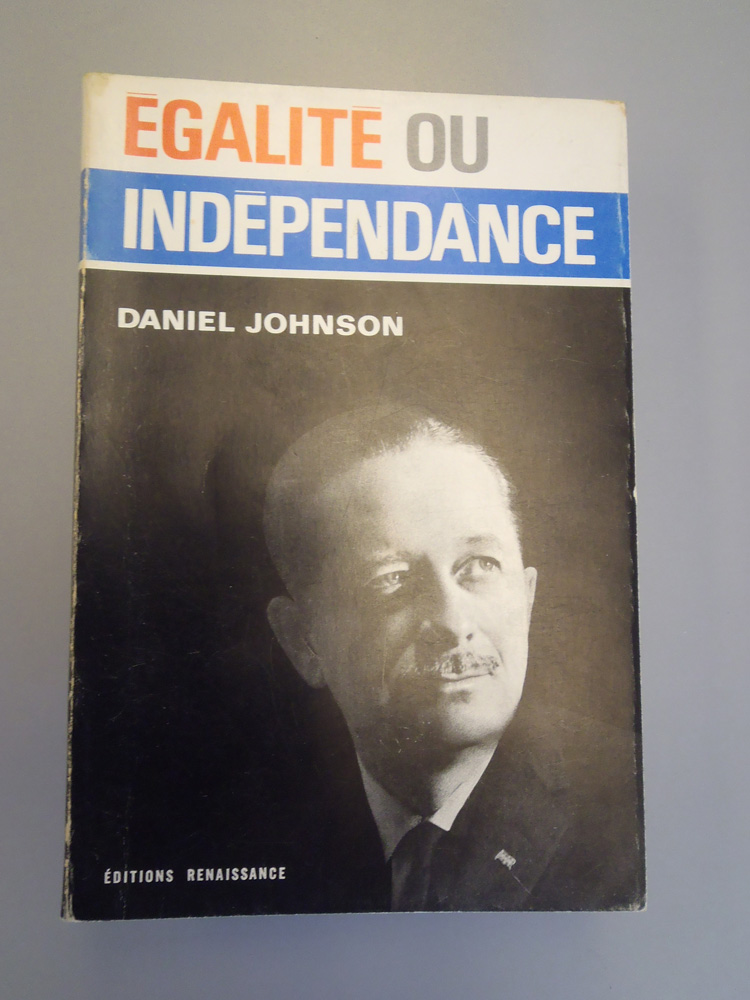

Égalité ou indépendance, 1965, livre-programme de Daniel Johnson. Musée canadien de l’histoire

La disparition de Daniel Johnson confirme que l’année 1968, au Québec et au Canada, en est une de redistribution des cartes politiques. L’intellectuel le plus important du Canada français, André Laurendeau, s’est éteint, en juin de la même année. Ancien rédacteur en chef du quotidien Le Devoir et co-président de la Commission d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, il faisait partie de ceux qui, comme Johnson, cherchaient à résoudre la « question du Québec ». Le premier ministre canadien Lester Pearson, apôtre du « fédéralisme coopératif », a pris sa retraite en avril. Dorénavant, les choix constitutionnels seront polarisés. Le 25 juin, Pierre Elliott Trudeau a obtenu des Canadiens un mandat majoritaire avec l’engagement de cesser tout traitement particulier pour le Québec; et le 11 octobre verra la création du Parti québécois, dirigé par René Lévesque, qui proposera sans ambigüité la voie de la souveraineté. Un nouveau cycle s’amorce.