-

- Introduction

- Colonies et Empires

- Les explorateurs

- Jacques Cartier 1534-1542

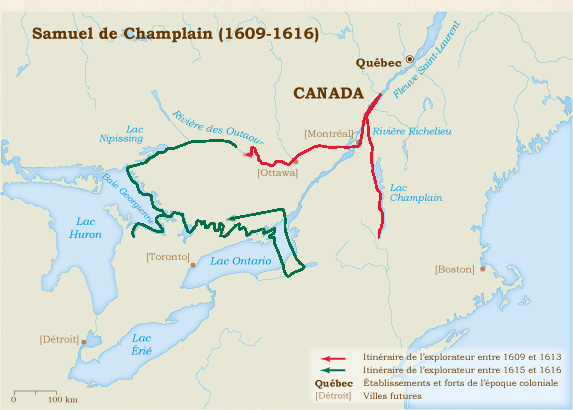

- Samuel de Champlain 1604-1616

- Étienne Brûlé 1615-1621

- Jean Nicollet 1634

- Jean de Quen 1647

- Médard Chouart Des Groseilliers 1654-1660

- Pierre-Esprit Radisson 1659-1660

- Nicolas Perrot 1665-1689

- René-Robert Cavelier de La Salle 1670-1687

- Charles Albanel 1672

- Jacques Marquette 1673

- Louis Jolliet 1673-1694

- Louis Hennepin 1678-1680

- Daniel Greysolon Dulhut 1678-1679

- Louis-Armand de Lom d’Arce, baron de Lahontan 1684-1689

- Pierre de Troyes 1686

- Pierre Le Moyne d’Iberville 1686-1702

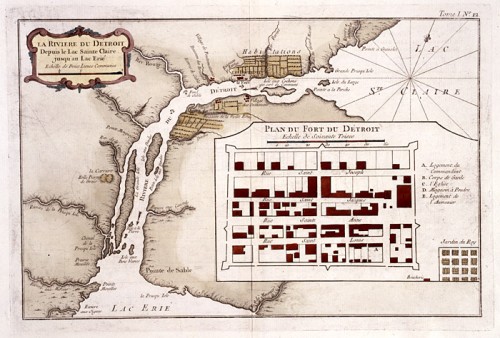

- Antoine Laumet dit de Lamothe Cadillac 1694-1701

- Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye 1732-1739

- Activités économiques

- Population

- Vie quotidienne

- Héritage de la Nouvelle-france

- Liens utiles

- Crédits

Colonies et Empires

Expansion territoriale et alliances

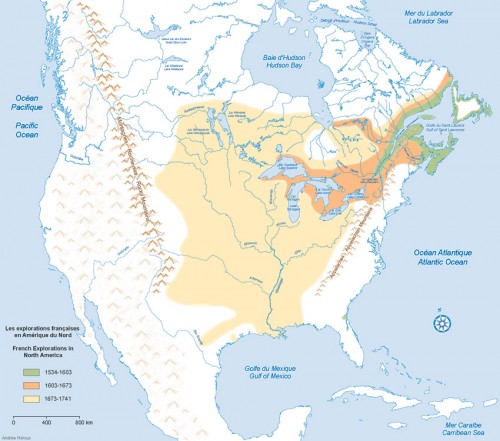

Au cours des 240 ans qui séparent le voyage d’exploration de Verrazano en 1524 et le démantèlement de la colonie en 1763, les Français ont marqué le territoire nord-américain de différentes façons. Que ce soit à travers le mode de distribution des terres et les défrichements, l’implantation de villages et villes, en déployant un réseau de routes et de sentiers et en aménageant le territoire de constructions variées, ils ont transformé et adapté les environnements selon leur besoins.

Des quelques petits ilots de colonisation que l’on retrouvait principalement dans l’axe du fleuve Saint-Laurent au XVIIe siècle, les Français ont parcouru une grande partie de l’Amérique du Nord, de telle sorte qu’à l’aube de la conquête britannique, la Nouvelle-France s’étendait de la Baie d’Hudson au nord à l’embouchure du Mississippi au sud, et de l’Acadie à l’est aux pieds des Rocheuses à l’ouest.

Poussés toujours plus à l’ouest et au sud afin d’assurer des approvisionnements constants en fourrures, les Français ont déployé tout un réseau d’alliances avec les tribus les plus influentes, des alliances à la fois économiques et militaires qui leur ont permis non seulement de contenir les Anglais sur la frange atlantique pendant plus de 150 ans, mais qui assurait aussi la survie de cette Nouvelle-France sous-peuplée et dont les frontières pouvaient difficilement être défendues autrement.

Introduction (afficher)

Après la découverte du continent américain par les Espagnols en 1492, les autres grandes puissances européennes ne veulent pas être en reste. En juin 1497, l’Anglais John Cabot parvient à Terre-Neuve tandis que, l’année suivante, le Portugais Joao Fernandes explore le nord-est de l’Amérique. Au début du XVIe siècle, des pêcheurs bretons et normands viennent chercher la morue sur les bancs de Terre-Neuve, mais il faut attendre 1523 pour que le premier voyage d’exploration français ait lieu. Sur ordre du roi François Ier, le Florentin Giovanni da Verrazano part de Dieppe pour découvrir une nouvelle route vers la Chine. L’année suivante, à bord de la Dauphine, il reconnaît les côtes de l’Amérique et longe celles des Carolines et de Virginie puis remonte vers l’île du Cap-Breton.

Dix ans plus tard, François Ier fait appel à un marin de Saint-Malo, Jacques Cartier, et lui donne pour mission de se rendre au-delà des « terres neufves ». Lors de son premier voyage, en 1534, Cartier parvient jusqu’au golfe du Saint-Laurent et entre en contact avec des Iroquoiens, qui évoquent un « royaume du Saguenay » aux richesses fabuleuses. Lors de sa seconde expédition l’année suivante, il remonte le fleuve jusqu’à Hochelaga, un village autochtone érigé sur l’emplacement de la future ville de Montréal.

De retour en France, il persuade François Ier des avantages que la Couronne peut espérer tirer d’une colonisation de ce territoire, qui est alors baptisé « Nouvelle-France ». En 1541, Cartier seconde Jean-François de la Roque de Roberval qui reçoit le mandat de fonder une colonie sur la rive nord du Saint-Laurent, de poursuivre la recherche d’un passage vers l’Asie et de rapporter des métaux précieux. Cartier quitte donc Saint-Malo en 1541, mais Roberval, qui n’a pu réunir tous les fonds nécessaires, ne mettra les voiles qu’au printemps suivant. Après quelques pertes humaines et devant la menace de conflits avec les Iroquoiens de Stadaconé (Québec), Cartier et son équipe abandonnent Cap-Rouge au printemps 1542. Sur le chemin du retour, ils rencontrent Roberval à Terre-Neuve qui lui commande de retourner avec lui à Cap-Rouge ; ils refusent et prennent la fuite durant la nuit. Roberval poursuit tout de même sa route vers Cap-Rouge qu’il doit abandonner au printemps 1543 à cause des conflits qui s’aggravent avec les Iroquoiens.

La guerre civile opposant catholiques et protestants en France réduit les ambitions outre-mer. Après l’échec des huguenots au Brésil en 1555, puis de l’établissement français au fort Caroline en 1564-65, il faut attendre le début du XVIIe siècle pour que la cour décide de renvoyer des navires vers le continent nord-américain. La signature de l’Édit de Nantes en avril 1598, qui met fin aux guerres de religion, permet au roi Henri IV de se tourner de nouveau vers l’Amérique. Pierre Du Gua de Monts, qui obtient le monopole du commerce en 1603 et en 1609, lance plusieurs expéditions vers le Canada. En 1603, François Gravé Du Pont dirige une campagne de traite et se rend jusqu’à Hochelaga (actuelle Montréal) en suivant le même trajet que Cartier. L’année suivante, Du Gua de Monts dirige une expédition et explore les côtes de l’Acadie et de la Nouvelle-Angleterre afin de trouver un site propice à la création d’une colonie. Après une tentative d’établissement ratée sur l’île Sainte-Croix, toute l’équipe déménage à Port-Royal qui sera également abandonné dès 1607.

Samuel de Champlain, un capitaine de la marine royale ayant participé à ces premiers voyages en Amérique à titre de navigateur, explorateur et cartographe, repart pour le Nouveau Monde en avril 1608. Nommé lieutenant de Du Gua de Monts, il remonte le cours du Saint-Laurent en compagnie de François Gravé Du Pont et son équipage et construit une « abitation » sur un plateau rocheux qui domine le fleuve. Respectant les enseignements de son mentor Gravé Du Pont, Champlain lui donne le nom de Québec, qui signifie en langue montagnaise « l’endroit où la rivière se rétrécit ». La capitale de la Nouvelle-France est née.

L’exploration du continent (afficher)

Sitôt la ville de Québec fondée, Champlain part à la découverte de l’intérieur du continent. En 1609, il explore le pays iroquois et remonte jusqu’au lac qu’il baptiste de son propre nom. Quatre ans plus tard, il commence l’exploration du « Pays d’en haut », une expression qui désigne la région des Grands Lacs. Au cours de ses différents voyages, il remonte la rivière des Outaouais en 1613 et parvient au lac Huron qu’il appellera plus tard la « mer douce ». Après Champlain, plusieurs autres explorateurs mènent des expéditions plus ou moins officielles. Ainsi, vers 1621-1623, Étienne Brûlé atteint le lac Supérieur alors qu’il est à la recherche de mines de cuivre. En 1626, un missionnaire récollet, le père Joseph de la Roche Daillon, se rend chez les Neutres qui habitent sur les bords du lac Érié.

La recherche d’un passage vers la « mer de l’Ouest »

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, un des objectifs de la France est d’atteindre l’océan Pacifique, également appelé « mer de l’Ouest » et « mer de Chine ». On veut ainsi avoir accès aux richesses de l’Orient en évitant de passer par le cap Horn. Déjà, en 1524, Verrazano avait été chargé par François Ier de découvrir le passage vers l’Orient. Cartier et Champlain avaient eux aussi pensé découvrir ce passage en explorant le Saint-Laurent. À partir des années 1630, les principaux acteurs de la découverte et de l’exploration du continent sont des missionnaires jésuites, qui souhaitent également évangéliser les autochtones. En 1634, le père Nicollet se rend jusqu’au lac Michigan et atteint la baie des Puants (aujourd’hui Green Bay, dans le Wisconsin). Après avoir exploré la région environnante, il cesse de chercher un passage vers la « mer de l’Ouest » et rentre à Québec. En juillet 1647, le père Jean de Quen remonte le Saguenay jusqu’au lac Saint-Jean et, en 1661, les pères Claude Dablon et Gabriel Druillettes reprennent le même chemin avec des guides montagnais, et explorent la région en espérant eux aussi trouver le passage tant recherché. Après avoir parcouru le pays iroquois afin d’essayer d’y fonder une mission, les jésuites se concentrent sur la région des Grands Lacs. En vue d’y établir une mission, le père Claude Allouez explore les rives du lac Supérieur depuis Sault-Sainte-Marie jusqu’au lac Nipigon entre 1665 et 1667. Deux ans plus tard, il se rend à la baie des Puants et explore la région jusqu’à la rivière des Renards.

Carte des nouvelles découvertes au nord de la mer du Sud tant à l’est de la Sibérie et du Kamtchatka qu’à l’ouest de la Nouvelle-France

Au même moment, dans les années 1660, un vaste mouvement vers l’ouest part de Montréal. La dispersion des Hurons, alliés et intermédiaires des Français, pousse les marchands de cette ville à aller s’approvisionner en fourrures auprès des autochtones de la région des Grands Lacs, qui est alors la zone la plus riche en animaux à fourrure. De nombreux « coureurs de bois » se mettent en route vers le « Pays d’en Haut » et y fondent des postes de traite.

Les autorités coloniales décident également de soutenir de nouveaux voyages exploratoires à l’intérieur du continent malgré les réticences de Louis XIV et de Colbert. En 1665, l’intendant du Canada, Jean Talon, reçoit pour instructions de mettre sur pied des expéditions visant une fois encore à découvrir une voie navigable vers la « mer de l’Ouest ». En 1670, il envoie Simon-François Daumont de Saint-Lusson explorer la région du lac Supérieur. Le 14 juin 1671, il est au Sault-Sainte-Marie. Devant quatorze nations amérindiennes assemblées, il prend officiellement possession de la région « dudit lieu […] comme aussy des lacs Huron et Supérieur, […] et de tous les autres pays, fleuves, lacs et rivières contiguës et adjacentes, iceux tant descouverts qu’à descouvrir, qui se bornent d’un costé aux mers du Nord et de l’Ouest, et de l’autre costé à la mer du Sud… ».

En 1672, Talon charge un négociant de Québec, Louis Jolliet, de reconnaître « la grande rivière » que les autochtones « appellent Michissipi qu’on croit se décharger dans la mer de Californie ». En décembre, Jolliet parvient à la mission Saint-Ignace, située sur la rive nord du détroit de Michilimackinac. Il y est accueilli par le père Jacques Marquette, un jésuite avec lequel il va poursuivre son voyage. Ensemble, les deux hommes gagnent le Wisconsin puis découvrent le Mississippi, qu’ils appellent « fleuve Colbert ». À bord de leurs canots, ils parviennent jusqu’à son confluent avec la rivière Arkansas et se rendent compte que le fleuve est orienté vers le sud. Ils en concluent qu’il se jette probablement dans le golfe du Mexique, et non dans la mer de Chine comme ils l’espéraient. Ils font alors demi-tour et rentrent à la mission Saint-Ignace.

La Louisiane

En 1673, un Rouennais soutenu par le gouverneur Frontenac, René-Robert Cavelier de La Salle, établit le fort Frontenac sur les bords du lac Ontario. Ce poste lui servira de point de départ à plusieurs expéditions visant à explorer les rives du Mississipi.

Après plusieurs tentatives infructueuses, Cavelier de la Salle atteint le delta du fleuve en 1682. Le 9 avril, il y fait ériger une croix et une colonne ornée des armes de France et prend solennellement possession du pays qu’il baptise Louisiane en l’honneur de Louis XIV. Une fois rentré en France, Cavelier de La Salle obtient une nouvelle commission pour trouver par mer l’embouchure du Mississippi. Il échoue sur les côtes de l’État actuel du Texas, où il meurt assassiné par un de ses compagnons en 1687.

Dans la décennie 1690, la France prend conscience de l’importance de la découverte de Cavelier de la Salle. En réalise que les Britanniques avec lesquels elle est en conflit quasi permanent peuvent mettre en danger la colonie canadienne en l’attaquant par le Mississippi. La Louisiane apparaît alors comme une zone pouvant servir de barrière contre l’expansion tant territoriale que commerciale des Anglais. En février 1699, une expédition menée par le Canadien Pierre Le Moyne d’Iberville (1661-1706) parvient en un lieu que l’on baptise Biloxi en référence aux Amérindiens qui vivent à proximité (aujourd’hui dans le Mississippi). Les Français lancent alors de nombreuses explorations aux objectifs variés : nouer des alliances avec les nations autochtones afin d’assurer la sécurité de la colonie naissante, chercher des ressources naturelles et entamer des relations commerciales avec les colonies espagnoles du Nouveau Mexique. La recherche d’un passage vers la mer de l’Ouest est toujours présente.

Dès 1700, Pierre Le Sueur part de Biloxi avec une douzaine d’hommes et remonte le Mississippi jusqu’à la rivière Saint-Pierre. En 1714, Louis Juchereau de Saint-Denis suit la rivière Rouge jusqu’au pays des Natchitoches où il fonde un poste. Il continue ensuite à travers le Texas et atteint San Juan Bautista (aujourd’hui Piedras Negras au Mexique). Cette route reste toutefois peu utilisée malgré le désir des autorités louisianaises d’établir des relations commerciales avec les Espagnols de Nouvelle-Espagne. Cinq ans plus tard, Jean-Baptiste Bénard de la Harpe parvient jusqu’à la rivière de l’Arkansas et en 1723-1724, Étienne Veniard de Bourgmont explore le Missouri et reconnaît l’embouchure de la rivière Platte. En 1739, deux traiteurs canadiens, les frères Pierre-Antoine et Paul Mallet, partent du fort de Chartres, situé dans le pays des Illinois, et vont jusqu’à Santa Fe en passant par les Grandes Plaines.

Enfin, une famille d’explorateurs, les La Verendrye, poursuit la recherche de la mer de l’Ouest. En 1728, Pierre Gaultier de Varennes et de la Vérendrye est nommé commandant du fort de Kaministiquia, fondé en 1717 par Zacharie Robutel de La Noue.

À partir de 1731, le fort sert de base arrière pour explorer la région des lacs Winnipeg et Manitoba ainsi que le haut Missouri. Les fils de la Vérendrye, Louis-Joseph et François, pousseront l’exploration jusqu’à la montagne Big Horn, aujourd’hui dans l’État du Wyoming.

La colonisation (afficher)

Le Canada et la Louisiane ont connu un modèle identique de colonisation. Après avoir soutenu financièrement les premières expéditions, la France néglige les territoires nouvellement découverts et les abandonne à des particuliers ou à des compagnies privées avant de s’y intéresser à nouveau, soit volontairement soit par obligation. Ce manque d’intérêt s’explique de deux façons. D’abord, l’espoir de s’enrichir rapidement, comme l’avaient fait les Espagnols en Amérique du Sud, est vite déçu. On ne découvre aucune mine d’or ni au Canada ni en Louisiane. Ensuite, la France craint de dépeupler son royaume et, par le fait même, d’affaiblir sa puissance en Europe. C’est ce qu’écrit Colbert à l’intendant Talon en 1666 : « Il ne seroit pas de la prudence de dépeupler son Royaume comme il faudroit faire pour peupler le Canada ». On envoie donc peu de colons peupler les nouveaux territoires.

Le pouvoir monarchique se contente donc d’encourager les compagnies commerciales qui tentent l’aventure outre-mer. C’est le cas au Canada où la colonisation démarre au début du XVIIe siècle grâce au commerce des pêches et des fourrures. La compagnie de commerce dite de la Nouvelle-France ou des Cent Associés, fondée en 1627 et dirigée par des nobles et des entrepreneurs, reçoit le monopole pour exploiter et administrer la colonie. C’est sous son contrôle que la colonisation démarre réellement, notamment autour des trois centres que sont Québec, Trois-Rivières et Montréal, respectivement fondées en 1608, 1634 et 1642.

Il faut attendre que Colbert soit au pouvoir pour que Versailles décide de s’impliquer davantage dans le développement du Canada. En 1663, on instaure un régime institutionnel qui fait du Canada une province française comme les autres, mais dépendant du secrétariat d’État à la marine et aux Colonies. La colonie connaît alors son plus important développement. De 1663 à 1673, près de 800 filles – les « Filles du Roi » – sont envoyées dans la colonie pour épouser les nombreux célibataires. En 1665, le secrétaire d’État à la marine envoie le régiment de Carignan-Salières pour pacifier les nations iroquoises. Du millier de soldats déployés sur place, plus de quatre cents décident de se faire habitants après la signature de la paix en 1667.

Après avoir été longtemps délaissée à cause de la guerre de Succession d’Espagne (1701-1713), la Louisiane est cédée en 1712 à une compagnie dirigée par Antoine Crozat. En 1717, elle revient à la Compagnie des Indes, fondée par le banquier écossais John Law. Ce dernier réussit à envoyer plus 5000 personnes dans la colonie mais son entreprise fait faillite de façon retentissante en 1720. La couronne est alors contrainte de liquider les dettes, de réorganiser la Compagnie puis de reprendre toute la colonie en 1731, après le massacre de colons au poste des Natchez. Les nouveaux arrivants en Louisiane s’établissent à Mobile, fondée en 1701 par Lemoyne d’Iberville, puis à la Nouvelle-Orléans, établie en 1718 par son frère Jean-Baptiste Lemoyne de Bienville.

Les missions

En 1615, trois religieux récollets, les pères Denis Jamet, Jean Dolbeau et Joseph Le Caron arrivent en Nouvelle-France. Dolbeau reçoit la charge de convertir les Montagnais sur le bas Saint-Laurent tandis que Le Caron est envoyé en Huronie, un territoire situé au sud-ouest de la péninsule ontarienne actuelle. Il y séjourne tout l’hiver puis retourne à Québec. En raison de multiples difficultés, les récollets ne retournent chez les Hurons qu’en 1623. Cette année-là, les pères Le Caron et Nicolas Viel ainsi que le frère Gabriel Sagard établissent une mission dans le village de Quienonascaran. L’année suivante, le père Viel se retrouve seul à essayer de convertir les Hurons. Ces derniers ne se laissent cependant pas convaincre facilement. Seuls quelques nourrissons et des vieillards à l’agonie sont baptisés. En 1725, d’insatisfaisants résultats amènent les récollets à faire appel aux jésuites réputés pour leurs missions évangélisatrices, notamment en Asie.

Rapidement après l’arrivée de leurs premiers missionnaires, les pères Énemond Massé, Charles Lalemant et Jean de Brébeuf, les jésuites parviennent à évincer les récollets. En 1632, ils sont seuls en charge des intérêts spirituels des colons et des Amérindiens du Canada. Cette même année débute en France la publication annuelle de leurs Relations, un échange de lettres entre les missionnaires et la maison mère de Paris.

À partir de 1634, ils créent quatre missions dans les principaux villages hurons et, cinq ans plus tard, ils bâtissent sur la rivière Wye, près de la baie de Midland, la mission principale de Sainte-Marie. Celle-ci est ceinte d’une palissade qui protège les habitations, une chapelle, un hôpital, une forge, un moulin et un lieu de repos pour les missionnaires de retour de voyage dans les villages amérindiens. En 1647, 18 prêtres aidés de 24 laïcs desservent les missions en territoire huron. Leur travail évangélisateur s’étend jusque chez les Pétuns, les Neutres, les Sauteux et les Outaouais. Les résultats demeurent médiocres : quelques centaines d’hommes et de nourrissons seulement sont convertis au christianisme. Au cours du conflit opposant Hurons et Iroquois, huit religieux connaissent le martyr aux mains des Iroquois. Cette guerre se solde par la dispersion des Hurons en 1649 et l’abandon des missions jésuites dans ce territoire.

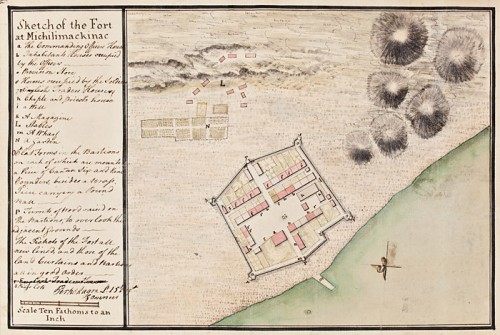

Avec l’expansion vers l’ouest, les jésuites espèrent parvenir à quelques résultats en s’établissant dans la région des Grands Lacs. En 1665, le père Claude Allouez atteint la baie de Chequamegon sur les rives du lac Supérieur, où il fonde la mission de La Pointe. Pendant 30 ans, les jésuites établissent de nouvelles missions, notamment à la baie des Puants, Sault-Sainte-Marie et Kaskaskia. En 1671, Marquette transfert la mission de La Pointe à Saint-Ignace (ou Michilimackinac). Elle servira par la suite à toutes les missions de l’ouest. D’après Lahontan, « c’est comme leur chef d’ordre en ce Païs-là, & toutes les missions que l’on disperse parmi les autres Nations sauvages dépendent de cette résidence ».

En Louisiane, les premières missions sont établies dès 1698 par les pères François de Montigny et Albert Davion, deux prêtres du Séminaire de Québec qui s’établissent aux Yasous et chez les Natchez. D’autres sont créées par la suite chez les Arkansas, les Chactas et les Alibamons, mais la révolte des Natchez en 1729 cause la ruine de la plupart d’entre elles.

Les Jesuites y ont une petite Maison [à Michilimackinac] à côté d’une espece d’Eglise, dans un enclos de palissades qui les separe du Village des Hurons. Ces bons Peres employent en vain leur Théologie & leur patience à la conversion de ces incredules ignorans. Il est vrai qu’il baptisent assez souvent des enfans moribons, & quelques vieillards, qui consentent de recevoir le Baptême lors qu’ils se voyent à l’article de la mort.

Lahontan (Louis Armand de Lom d’Arce, baron de), Nouveau voyage de M. le baron de Lahontan dans l’Amérique septentrionale, La Haye, 1703, p. 115.]

La fondation des postes de l’ouest

Les centres coloniaux que sont Québec, Montréal, Mobile et la Nouvelle-Orléans servent de base arrière à chaque nouvelle exploration. Au fur et à mesure que les explorateurs pénètrent à l’intérieur du continent, ils jalonnent leur chemin de fortins qui servent de postes de traite ou d’abris en cas de besoin. Les établissements se transforment parfois en postes permanents, mais plusieurs sont abandonnés dès l’expédition terminée.

Il en est de même pour les postes de traite. Fondé sur le système du troc, le commerce des fourrures apparaît dès les premiers voyages au XVIe siècle. Français et Amérindiens prennent l’habitude d’échanger des produits manufacturés contre des peaux qu’on envoie en métropole pour approvisionner l’industrie de la chapellerie. La fourrure devient progressivement la première ressource de la Nouvelle-France malgré les efforts entrepris par Colbert et Talon pour diversifier l’économie. Au XVIIe siècle, les Amérindiens apportent encore leurs fourrures aux principaux centres de la colonie, notamment au grand marché qui se tient à Montréal chaque année, mais les marchands sont peu à peu contraints d’aller de plus en plus loin pour acquérir la précieuse marchandise afin d’éviter que celle-ci ne soit vendue aux concurrents britanniques. On construit donc plusieurs postes de traite dans la région des Grands Lacs. Certains ne sont qu’une maison bâtie à l’intérieur du village amérindien, d’autres servent à la fois de lieu de vente et d’entrepôt. Les marchandises qui y sont conservées sont ensuite redistribuées dans tous les postes de moindre taille de la région. C’est le cas notamment de Michilimackinac, situé à l’embouchure du lac Michigan, du fort de Chartres, ou de Niagara.

La création de nouveaux établissements permanents dans le Pays d’en Haut est vue d’un mauvais œil par les autorités françaises. Pour la cour, ces postes affaiblissent la colonie naissante du Canada. Pour Colbert, il faut concentrer les habitations autour de Québec, Trois-Rivières et Montréal afin d’assurer une meilleure sécurité, notamment contre les nations iroquoises. Mais sur place, les autorités laissent partir des centaines de jeunes Canadiens vers la région des Grands Lacs pour faire la traite des fourrures. Certains ont une autorisation du pouvoir, c’est-à-dire un « congé », mais la plupart n’en possèdent pas : ce sont les « coureurs de bois ». Sur les routes qui mènent au « Pays d’en Haut » ou rendus sur place, ils construisent des forts. Ainsi, Cavelier de la Salle, qui domine la traite dans la région sud des Grands Lacs tout en menant ses explorations, établit des forts à Niagara en 1676, à Saint-Joseph des Illinois en 1679, sur l’Illinois et le Mississippi en 1680 (fort Crèvecœur et fort Prud’homme). Certains sont par la suite abandonnés, d’autres occupés par des soldats des Troupes de la Marine dont la responsabilité est à la fois de protéger les intérêts des traiteurs et de les surveiller.

« Il vaudroit mieux se restraindre a un espace de terre que la Colonie sera elle mesme en estat de maintenir, que d’en embrasser une trop vaste quantité dont peut estre on seroit un jour obligé d’abandonner une partie avec quelque diminution de la reputation de sa Ma[jes]té, & de cette Couronne ».

Lettre de Colbert à Talon. À Versailles, le 5 janvier 1666.]

En 1696, une grave crise économique frappe le secteur de la fourrure. Le prix des peaux s’effondre en raison d’une très forte surproduction. La cour décide alors de fermer tous les postes de l’ouest. Cinq ans plus tard, elle revient sur sa décision, sans doute à cause des tentatives de colonisation menées par Iberville et de la prise de possession de la Louisiane. L’importance géostratégique de la vallée du Mississippi amène le ministre Pontchartrain à mettre en place une politique qualifiée d’impérialisme défensif par les historiens. Celle-ci consiste à créer des petites colonies à des lieux de passage stratégiques. La première est Détroit, fondée en 1701 par Antoine de Lamothe-Cadillac. Ce dernier veut alors créer une véritable « colonie agricole », y attirer le plus de monde possible et s’enrichir le plus rapidement possible. C’est ainsi qu’on établit peu à peu une chaîne de forts des Grands Lacs jusqu’au golfe du Mexique.

En Louisiane, en 1709, on construit le fort Saint-Louis à Mobile, à l’entrée de la rivière Alabama, un autre aux Natchez en 1716, et le fort Toulouse l’année suivante à la jonction des rivières Coosa et Tallapoosa. Fort de Chartres est créé en 1720 et celui des Arkansas l’année suivante. Tous ces forts n’ont pas la même importance. Certains sont protégés d’une simple palissade en rondins de bois tandis que d’autres, bâtis en pierre, sont solidement fortifiés et munis de canons. Les garnisons sont composées parfois d’une poignée d’hommes, parfois d’une ou de plusieurs compagnies de soldats.

La colonisation militaire

Certains forts se développent grâce à l’importance qu’ils acquièrent dans la région, d’autres à la suite d’une politique de colonisation visant à encourager les soldats démobilisés à demeurer au pays et à prendre une terre. Cette politique avait été mise en œuvre dans les années 1660 avec l’octroi de primes aux hommes du régiment de Carignan-Salières qui souhaitaient demeurer en Amérique. À la demande du gouverneur Denonville, elle est reprise en 1686 sous une autre forme. On autorise chaque année deux soldats par compagnie à quitter le service à condition qu’ils s’engagent à mettre en valeur la terre qu’on leur donne. Cette même année 1686, 20 soldats démobilisés se font néanmoins habitants à Montréal. En 1701, Lamothe-Cadillac veut peupler « sa » colonie du Détroit de la même façon. Huit ans plus tard, le poste compte 174 habitants.

Tout au long du XVIIIe siècle, diverses mesures visent à encourager l’établissement des anciens soldats sur leur lieu de garnison. Dans le Pays d’en Haut où la garnison d’un poste est généralement relevée tous les trois ans, on permet aux soldats de demeurer plus longtemps afin de s’habituer au lieu. En 1717, la cour demande au gouverneur de la Louisiane, Bienville, de recommander « aux officiers de tenir la main a ce que les soldats travaillent (…) a se faire des jardins par chambrées et ils permettront même aux soldats qui se trouveront portez au travail de commencer de petites habitations pour leur compte ». On espère ainsi inciter les soldats à demeurer définitivement dans la colonie. De plus, ces futurs colons ont droit à une prime d’installation qui comprend vivres, habillement et pleine solde pendant trois ans. En septembre 1734, une ordonnance fixe les conditions pour qu’un soldat obtienne un congé : à moins de s’établir en Louisiane pour cultiver la terre, il faut posséder un métier utile comme maçon, charpentier, menuisier, tonnelier, couvreur, taillandier, serrurier ou armuriers. Par la suite, on favorise aussi les mariages des soldats afin que ceux-ci soient moins tentés de devenir coureurs de bois. En 1750, ces mesures s’accompagnent de l’envoi de troupes supplémentaires pour remplacer les départs de soldats-colons.

D’après l’historien américain Carl Brasseaux, 1500 soldats se sont installés en Louisiane à l’issue de leur engagement entre 1731 et 1762. Selon Allan Greer, les soldats constituent la source la plus importante de colons au Canada. De fait, la colonisation militaire a permis l’établissement de trente soldats par an dans cette colonie de 1713 à 1756, soit 1300 en 43 ans. Certains postes de l’intérieur du continent se sont développés grâce à cet apport de colons. C’est notamment le cas de Détroit et de la région des Illinois, qui est rattachée à la Louisiane à partir de 1718. Plusieurs soldats acquièrent des parcelles de terrain à proximité du fort de Chartres après leur service. Certains cultivent la terre ou pratiquent l’élevage tandis que d’autres se lancent dans la traite des fourrures. Toutefois, la majorité opte pour les centres coloniaux que sont Montréal, Québec et la Nouvelle-Orléans. Les forts demeurent donc avant tout des entrepôts et des comptoirs de traite et ne deviennent que rarement des établissements durables. Voilà pourquoi les historiens parlent fréquemment de « colonisation sans peuplement » au sujet de la politique française.

Le commerce des colonies

Durant tout le régime français, la traite des fourrures est le principal moteur de l’économie canadienne. De 1720 à 1740, on exporte de 200 000 à 400 000 peaux chaque année vers la France depuis Montréal ou Québec. Leur valeur représente près de 70 % des exportations. En Louisiane, les exportations sont moindres – environ 50 000 peaux, 100 000 les meilleures années -, mais la traite des fourrures joue tout de même un rôle important dans l’économie de la colonie.

Marchand traitant avec un Indien, détail du frontispice: A map of the Inhabited Part of Canada…, William Fadden, 1777

La réglementation de la traite a évolué au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. En 1654, le gouverneur Jean de Lauson crée les « congés » dont le nombre se limite à 25 par année en 1681. Le système est aboli par l’édit du 21 mai 1696 et rétabli 20 ans plus tard par la déclaration du 28 avril 1716 afin d’aider des familles nobles dans le besoin. Après une interruption de 1723 à 1728, on vend ensuite les congés directement aux marchands et, à l’occasion, aux officiers militaires. En réalité, le commerce des fourrures est aux mains de quelques marchands de Montréal. Ceux-ci fournissent les articles de traite à des « marchands-équipeurs » qui eux, organisent des expéditions vers le Pays d’en Haut.

En Louisiane, des compagnies possèdent le monopole exclusif du commerce des fourrures en échange d’une redevance annuelle au roi. Elles doivent entretenir dans chaque fort un commis responsable des marchandises. En 1731, lorsque la Couronne reprend en main la colonie, elle ordonne que la traite avec les Amérindiens soit ouverte à tous. Durant la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748), le gouverneur instaure un nouveau règlement relatif à la distribution des marchandises de traite : le commandant de chaque fort doit superviser les stocks et veiller à l’attribution des permis de traite.

Comme dans le Pays d’en Haut, le commerce est alors très vite dominé par un groupe restreint de familles appartenant à l’élite de la colonie. Officiers stationnés dans les forts de l’intérieur du continent et marchands de Montréal ou de la Nouvelle-Orléans forment des partenariats, qui s’accompagnent parfois d’alliances matrimoniales.

Au Canada, l’animal le plus chassé est le castor brun dont la peau préparée est achetée par les traiteurs. On distingue alors deux types de fourrures : le castor sec, une peau séchée au soleil qui n’a pas beaucoup de valeur, et le castor gras, une peau portée pendant deux ou trois ans et engraissée par la sueur du chasseur. De meilleure qualité, le castor gras est le plus coûteux et donc le plus recherché. Les Français achètent aussi des peaux de loutre, de martre et de renard. En Louisiane, le castor gris local est nettement moins recherché que le brun du Pays d’en Haut. Les Français lui préfèrent l’ours, le bison et surtout le cerf de Virginie, l’animal le plus chassé dans la vallée du Mississippi.

En échange de ces fourrures, les Amérindiens reçoivent toutes sortes de marchandises que l’on peut regrouper en trois catégories : objets utilitaires (chaudrons en cuivre ou en fer, couteaux, haches, pioches, dés à coudre, aiguilles, épingles, etc.), armes (munitions, pierres à fusil, fusils), objets corporels (chemises, chapeaux, draps, couvertures, colifichets, vermillon, clochettes, perles de porcelaine). De tous ces articles, les fusils sont les préférés des Amérindiens.

En Louisiane, au fur et à mesure que la colonisation progresse, la culture de l’indigotier et du tabac acquiert une place de plus en plus importante dans l’économie de la colonie. Ces deux cultures sont encouragées par la cour qui y voit un moyen de faire des économies sur les importations en métropole. En effet, chaque année, la France dépense plus de six millions de livres pour acheter du tabac en Angleterre. Versailles fonde donc beaucoup d’espoir sur la Louisiane et sur ses plantations, notamment celles de Natchez dont les terres sont considérées comme étant les plus propres à la culture du tabac. La culture de l’indigo, avec lequel on produisait une teinture bleue très appréciée en métropole, demeurait toutefois l’entreprise la plus lucrative.

Les alliances franco amérindiennes (afficher)

Explorer l’Amérique du Nord et s’établir à quelques endroits stratégiques auraient été impossible sans les alliances avec les nations autochtones. Dès 1603, Champlain peut remonter le Saint-Laurent parce que Gravé Du Pont, responsable de l’expédition, conclut une première alliance avec le chef montagnais Anadabijou à la pointe Saint-Mathieu (aujourd’hui Baie-Sainte-Catherine). À partir de ce moment, les Français vont s’engager à plusieurs reprises, oralement ou par écrit, auprès des nations amérindiennes.

En effet, ils comprennent très tôt que des relations amicales avec les autochtones sont indispensables s’ils veulent s’implanter durablement en Amérique du Nord. Une population et des troupes peu nombreuses les y obligent. Ces alliances sont également primordiales pour mener à bien l’exploration du continent. Sans l’accord d’une nation, un explorateur ne peut traverser de nouveaux territoires pour atteindre ceux qui se trouvent au-delà. Les alliances sont également nécessaires au commerce. Ainsi, les alliances que noue Champlain avec les Montagnais, les Algonquins et les Etchemins lui donne accès à un vaste réseau de traite qui s’étend jusqu’au Pays d’en Haut.

La traite dépend avant tout des bonnes relations avec les partenaires autochtones. Or, pour ces derniers, il ne saurait y avoir d’échanges sans alliance. Lors des rencontres commerciales, il n’est pas question de prix mais de dons. Les rapports économiques ne sont pas les mêmes qu’en Europe : la réciprocité l’emporte sur l’économie de marché. En effet, pour les Amérindiens, l’échange de marchandises a avant tout une valeur symbolique : il représente la réciprocité politique entre groupes autonomes tandis que l’absence de traite est synonyme de guerre.

La métaphore du père

Dans la tradition amérindienne, l’échange de biens s’accompagne de la création de liens fictifs entre ceux qui y participent. Pour qu’il y ait échange, il faut que l’Autre fasse partie de leur société. Voilà pourquoi les Autochtones intègrent l’Autre en tant que parent. Ainsi, dans la première moitié du XVIIe siècle, les Hurons traitent les Français de « frères » lors de leurs rencontres, le terme de frère impliquant une certaine égalité entre les partenaires. Mais la défaite de la Huronie face aux Iroquois en 1649 change la donne. Le gouverneur du Canada devient le « père » des Hurons, qui se mettent sous sa protection. Au XVIIIe siècle, toutes les nations amérindiennes appellent ainsi le gouverneur du Canada ou ses représentants auprès de leurs villages. L’alliance unissant Français et autochtones est alors symbolisée par une vaste famille au sein de laquelle les Amérindiens sont les enfants métaphoriques du « chef » français.

L’interprétation de cette métaphore du « père » n’est évidemment pas la même chez les Amérindiens et les Français. Dans les sociétés amérindiennes, le père n’a aucun pouvoir contraignant et se doit d’être généreux envers ses enfants. Il est un pourvoyeur qui assurer la subsistance de ses enfants sans compter. Dans la France de l’Ancien Régime, l’ordre social est basé sur la figure du père représentant l’autorité. Ainsi, on dit généralement que le roi est le père des Français.

« Le sauvage ne sçait ce que c’est d’obéir : il faut plustost le prier que de le commander (…) Le père n’oserait user d’authorité envers son fils, ny le chef, de commandement sur son soldat ; il le priera doucement, et quand quelqu’un s’enteste sur quelque mouvement, il le faut flatter pour le dissüader : autrement, il pousserait plus loin ».

Nicolas Perrot (v.1644-1717), Mémoire sur les mœurs, coustumes et relligion des sauvages de l’Amérique septentrionale, Leipzig et Paris, Franck, Herodd, 1864.

Malgré quelques vaines tentatives de la part des gouverneurs et d’officiers français pour imposer leur conception du père, l’alliance franco-amérindienne repose davantage sur l’interprétation amérindienne de la métaphore du père. Les autorités coloniales, gouverneurs ou commandants de fort ou de partis, n’ont aucun pouvoir de contrainte sur leurs « enfants amérindiens » pour qui le concept d’autorité patriarcale n’a aucun sens. Le statut de « père » du Français lui donne la responsabilité d’offrir des présents à « ses enfants ». La remise de ces cadeaux est méthodiquement organisée. Chaque année, les chefs amérindiens viennent soit à Montréal soit à Mobile afin de recevoir divers articles des mains du gouverneur. Ces distributions sont accompagnées de festins offerts par les autorités coloniales et servent à renouveler les vœux d’amitié.

L’alliance militaire

Chez les Amérindiens, une alliance commerciale débouche inévitablement sur une alliance militaire. Aussi, les nations alliées demandent-elles aux Français comme condition de l’échange de les protéger ou de participer à leurs guerres. C’est ainsi que s’explique l’intervention des Français dans la guerre qui oppose Hurons et Iroquois au début du XVIIe siècle. C’est contraint que Champlain s’engage aux côtés des premiers alliés économiques des Français, les Hurons, lors de leur victoire du lac Champlain en 1609. Cette participation française est à l’origine de la longue inimitié des Iroquois.

Les alliances chez les Amérindiens ne sont pas des contrats inviolables et éternels. Il faut sans cesse les consolider ou les renouer, et ce ne sont ni la traite ni la force militaire française qui les ont seules fait prospérer, mais bien les multiples relations diplomatiques. Ces dernières sont basées sur des rituels amérindiens adoptés par les Français. Ainsi, lors de négociations de paix, la première étape du processus diplomatique consiste souvent en une invitation faite par l’une des parties. On précise alors le lieu et la date de la rencontre. Le premier contact entre les ambassadeurs et leurs hôtes se déroule généralement à l’orée de la forêt, près du village amérindien. Après s’être salué, avoir pleuré les morts et échangé wampums ou présents pour marquer sa sympathie, on procède aux cérémonies traditionnelles du calumet qui se terminent ordinairement par un grand festin où les nations dansent et chantent pour exprimer mutuellement leurs bonnes intentions.

Au milieu du XVIIe siècle, suite à leur défaite face aux Iroquois et à leur installation dans la région des Grands Lacs, les Hurons s’allient à la « confédération des trois feux » composée des Sauteux, des Pouteouatamis et des Outaouais. Ces nations, qui résident dans le Pays d’en Haut, deviennent ainsi les alliés des Français. Par la suite, plusieurs autres nations rejoignent les rangs des alliés, notamment les Illinois, les Miamis et les Sioux, tout en laissant une place majeure aux quatre nations à l’origine de la « confédération ». Cette ligue franco-amérindienne est unie par deux liens principaux, hormis la traite : un ennemi commun, l’Iroquois, et la crainte de l’expansionnisme britannique. En Louisiane, les liens qui unissent la France à ses alliés amérindiens sont les mêmes que dans le Pays d’en Haut, mais l’ennemi commun est le Chicacha. Armé par les Britanniques, ce peuple menace la nation chacta, qui devient la principale alliée des Français.

Les Iroquois représentent une véritable menace pour le Canada. Au XVIIe siècle, ils sont capables de réunir près de 3000 guerriers armés par les Anglais, bien plus que ce que la colonie peut faire. Aussi, dès les années 1660, Versailles envoie le régiment de Carignan-Salières pour les combattre. En 1665 et 1666, deux expéditions contre leurs villages les contraignent à la paix en 1667, mais ils attaquent de nouveau la Nouvelle-France au début des années 1680. Ils veulent protéger leur territoire de chasse menacé par l’expansion française dans le Pays d’en Haut. Le nouveau gouverneur du Canada, Joseph-Antoine le Febvre de La Barre, convainc la Cour de lui envoyer un contingent de 500 hommes des troupes de la marine afin d’envahir les territoires iroquois et de les détruire une fois pour toute. L’expédition de 1684 est un désastre, tout comme celle menée trois ans plus tard par le successeur de La Barre, le marquis de Denonville, avec deux fois plus de soldats. La situation s’envenime car les Iroquois menacent maintenant le cœur de la colonie. En 1689, 1500 d’entre eux parviennent à attaquer et à détruire la bourgade de Lachine, située à proximité de Montréal. Il apparaît dès lors que, malgré les renforts en hommes, la colonie ne peut survivre sans le soutien militaire de ses alliés autochtones. Les Iroquois ne cesseront d’être une menace qu’en 1701, avec la signature de la Grande Paix de Montréal.

En Louisiane, le massacre des colons du poste des Natchez en 1729 embrase toute la colonie. Plusieurs expéditions punitives sont alors menées contre les Natchez dont bon nombre se réfugient chez les Chicachas, une nation alliée aux Anglais. En 1736 et 1740, le gouverneur Bienville met sur pieds deux expéditions qui sont autant d’échecs. La paix revient toutefois peu après, lorsque les Natchez sont expulsés de chez les Chicachas et continuent leur exode plus à l’est.

Conclusion (afficher)

À la veille de la guerre de Sept Ans (1756-1763), le Canada et la Louisiane forment un « colosse aux pieds d’argile ». Gigantesque territoire qui s’étend depuis la vallée du Saint-Laurent jusqu’à la région des Grands Lacs et du pays des Illinois jusqu’au golfe du Mexique, la Nouvelle-France n’en demeure pas moins une colonie peu populeuse. En effet, on ne dénombre que 55 000 habitants au Canada en 1750 et un peu moins de 9000 en Louisiane. Québec n’abrite que 8000 personnes, Montréal 5000 et la Nouvelle-Orléans 3200. En dehors des centres coloniaux, les habitants de l’« empire français » sont les Amérindiens. Même avec l’aide de ces derniers, comment les Canadiens, si peu nombreux, peuvent-ils vaincre les Britanniques dont l’ensemble des colonies nord-américaines comptent près d’un million et demi de personnes ?

En 1754, soit deux ans avant le déclenchement des hostilités en Europe, les premières tensions entre colons français et britanniques apparaissent dans la région de l’Ohio que sillonnent des traiteurs de Virginie et de Pennsylvanie. Apprenant que des soldats anglais sont dans la région, le commandant du fort Duquesne, Contrecœur, envoie une patrouille commandée par Joseph Coulon de Villiers de Jumonville pour sommer le jeune George Washington et sa troupe de quitter ces terres revendiquées par la France. Les militaires français tombent dans une embuscade et Jumonville ainsi que neuf de ses hommes sont tués.

Commence alors une longue guerre pendant laquelle la France remporte quelques victoires : Monongahela en 1755, Oswego en 1756 et Carillon en 1758. La capitulation de la citadelle de Louisbourg, le 26 juillet 1758, marque cependant le début du recul de la présence française en Amérique du Nord. Puis, c’est au tour des forts Duquesne, Niagara et Frontenac de tomber aux mains des Anglais. En septembre 1759, le général James Wolfe s’empare de Québec et l’année suivante, Montréal doit se rendre. Lors des négociations de paix, Versailles se désintéresse de ses colonies nord-américaines. Comme Voltaire, les milieux dirigeants métropolitains considèrent préférable de conserver les possessions françaises aux Antilles, beaucoup plus rentables que le Canada et la Louisiane qui coûtent beaucoup au trésor royal. Ainsi, à la signature du traité de Paris en 1763, la colonie laurentienne, le Pays d’en Haut et la rive est du Mississippi sont cédés aux Britanniques tandis que la rive ouest est donnée aux Espagnols en vertu du Pacte de famille. C’est la fin de l’Amérique française.

Pistes de lecture (afficher)

Balvay Arnaud, L’Épée et la Plume. Amérindiens et soldats des troupes de la marine en Louisiane et au Pays d’en Haut. 1683-1763, Québec, Presses de l’Université Laval, 2006.

Berthiaume, Pierre, L’Aventure américaine au XVIIIe siècle du voyage à l’écriture, Ottawa, Presses Universitaires d’Ottawa, 1990.

Charlevoix (Pierre F.X.), Journal d’un voyage fait par ordre du roi dans l’Amérique septentrionale, Montréal, Presses Universitaires de Montréal (Bibliothèque du Nouveau Monde), 1998.

Cook (Peter L.), « Vivre comme frères. Le rôle du registre fraternel dans les premières alliances franco-amérindiennes (vers 1580-1650) » in Recherches Amérindiennes au Québec, vol. XXXI, n°2 (2001), p. 55-65.

Dechêne (Louise), Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle, Paris et Montréal, Plon, 1974.

Delâge (Denys), « L’alliance franco-amérindienne 1660-1701 » in Recherches Amérindiennes au Québec, vol. XIX, n° 1 (1989), p. 3-14.

Desbarats (Catherine), « The Cost of Early Canada’s Native Alliances : Reality and Scarcity’s Rhetoric » in William and Mary Quarterly, third series, vol. 52, n°4 (octobre 1995), p. 609-630.

Greer (Allan), Brève histoire des peuples de la Nouvelle-France, Montréal, Boréal, 1998.

Havard (Gilles), Empire et métissages : Indiens et Français dans le Pays d’en Haut. 1660-1715, Québec, Septentrion, 2003.

Havard (Gilles) et Vidal (Cécile), Histoire de l’Amérique française, Paris, Flammarion (Champs), 2008.

Heinrich (Pierre), La Louisiane sous la compagnie des Indes (1717-1731), New York, Burt Franklin, [1908], 1970.

Jaenen (Cornelius J.), « Colonisation compacte et colonisation extensive aux XVIIe et XVIIIe siècles en Nouvelle-France » in Alain Saussol et Joseph Zitomersky, dir., Colonies, Territoires, Sociétés. L’enjeu français, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 15-22.

Lahontan (Louis Armand de Lom d’Arce, baron de), Nouveau voyage de M. le baron de Lahontan dans l’Amérique septentrionale, La Haye, 1703.

Lamontagne (Roland), « L’exploration de l’Amérique du Nord à l’époque de Jean Talon » in Revue d’histoire des sciences et de leurs applications, tome 15, n°1 (1962), p. 27-30.

Lemaître (Nicole), dir., La Mission et le sauvage. Huguenots et catholiques d’une rive atlantique à l’autre. XVIe-XIXe siècle, Paris, CTHS, 2009.

Litalien (Raymonde), Les Explorateurs de l’Amérique du Nord (1492-1795), Sillery, Septentrion, 1993.

Margry (Pierre), Éd., Découvertes et établissements des Français dans l’ouest et dans le sud de l’Amérique septentrionale, 1614-1754, 6 vol., Paris, Maisonneuve, 1879-1888.

Mathieu (Jacques), La Nouvelle-France. Les Français en Amérique du Nord, XVI-XVIIIe siècle, Paris, Belin Sup, 1991.

Nish (Cameron), Les Bourgeois-gentilshommes de la Nouvelle-France. 1729-1748, Montréal, Fides, 1968.

Surrey (N.M. Miller), The commerce of Louisiana during the French regime, 1699-1763, [1916], Tuscaloosa, Alabama, The University of Alabama Press, 2006.

Villiers du Terrage (Marc de), Un explorateur de la Louisiane, J.-B. Bénard de La Harpe. 1683-1728, Rennes, Oberthur, 1934.

![Carte particulière contenant depuis la Nouvelle Orléans 10 lieues de longueur le long du fleuve, avec le terrain des habitans qui fleurissoient sous M. Perier | Carte particulière contenant depuis la Nouvelle Orléans 10 lieues de longueur le long du fleuve, avec le terrain des habitans qui fleurissoient sous M. Périer. sans auteur. [ca 1750]. Carte manuscrite des parcelles établies entre les bayous jusqu’au fort, dont les bâtiments sont détaillés. Dim. 18.2 cm x 25 cm © Service historique de la défense, archives centrales du département marine à Vincennes, MV SH 71 Recueils R68 numéro 61. www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr Carte particulière contenant depuis la Nouvelle Orléans 10 lieues de longueur le long du fleuve, avec le terrain des habitans qui fleurissoient sous M. Perier](https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/files/2011/12/Nouvelle-France_2_4_4_Carte-depuis-la-Nouvelle-Orléans-10-lieues-de-longueur1-150x200.jpg)