-

- Introduction

- Colonies et Empires

- Les explorateurs

- Jacques Cartier 1534-1542

- Samuel de Champlain 1604-1616

- Étienne Brûlé 1615-1621

- Jean Nicollet 1634

- Jean de Quen 1647

- Médard Chouart Des Groseilliers 1654-1660

- Pierre-Esprit Radisson 1659-1660

- Nicolas Perrot 1665-1689

- René-Robert Cavelier de La Salle 1670-1687

- Charles Albanel 1672

- Jacques Marquette 1673

- Louis Jolliet 1673-1694

- Louis Hennepin 1678-1680

- Daniel Greysolon Dulhut 1678-1679

- Louis-Armand de Lom d’Arce, baron de Lahontan 1684-1689

- Pierre de Troyes 1686

- Pierre Le Moyne d’Iberville 1686-1702

- Antoine Laumet dit de Lamothe Cadillac 1694-1701

- Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye 1732-1739

- Activités économiques

- Population

- Vie quotidienne

- Héritage de la Nouvelle-france

- Liens utiles

- Crédits

Population

Communautés religieuses

L’aventure missionnaire en Nouvelle-France a été remarquable. Les voyages, les travaux et les martyrs des religieux venus convertir les « sauvages » ont longtemps alimenté l’imaginaire populaire rattaché à l’histoire de l’Amérique française. Dans cet article sur les congrégations religieuses et leurs réalisations, Claire Gourdeau nous permet de découvrir, ou de redécouvrir, les différents acteurs de cette aventure. Elle nous présente tous les ordres qui ont envoyé des missionnaires dans la colonie et précise leurs motivations.

Récollets, jésuites, capucins, ursulines, hospitalières, tous étaient animés de la même foi et n’aspiraient qu’à une seule chose : convertir les Autochtones afin de sauver leurs âmes. En retraçant l’histoire de ce travail missionnaire, qui débute par l’arrivée des premiers récollets à Québec, en 1615, Claire Gourdeau nous fait voyager de par le continent pour nous décrire les différentes embûches rencontrées par les religieux ainsi que les méthodes que ceux-ci ont employées pour atteindre leur but. Les diverses communautés disposaient de très peu de moyens, puisque toutes dépendaient entièrement de la générosité de « bienfaiteurs » en métropole.

Malgré leurs efforts, les hommes et les femmes missionnaires n’ont jamais pu combler l’immense fossé culturel qui les séparait des Amérindiens. N’ayant obtenu que de faibles résultats, les différentes congrégations religieuses présentes dans les colonies françaises d’Amérique se sont finalement consacrées à l’éducation et à l’encadrement de leurs populations d’origine européenne.

Combattre le diable et la superstition (afficher)

Ramener des âmes à Dieu partout dans le monde

Du XVIe au XVIIIe siècle, les rois de France qui administrent le vaste territoire englobant le Canada, l’Acadie et la Louisiane recherchent principalement les profits. Une colonie doit enrichir la métropole grâce à l’exploitation de ses richesses naturelles. Il faut donc installer des compagnies pour y développer le commerce, des troupes pour la défendre et des immigrants pour en assurer la survie.

Cependant, la puissante Église catholique rappelle aux souverains la primauté de leurs devoirs envers Dieu sur leurs affaires temporelles. À bord de navires commerciaux, des religieuses et des religieux de différentes congrégations doivent surmonter leur crainte des périlleux voyages en mer pour aller convertir à la foi catholique les nombreuses nations autochtones qui peuplent l’ensemble du territoire nord-américain depuis des millénaires. Ces missionnaires sont convaincus qu’il leur faut convertir ces pauvres âmes ignorantes du « vrai Dieu » afin de leur assurer le bonheur éternel dans l’au-delà.

Cette pratique n’est pas nouvelle. En effet, au XVIe siècle, la Contre-réforme en France avait suscité un important élan missionnaire. En réaction à la fulgurante montée du protestantisme en Europe, une campagne sans précédent de conversion de tous les non-catholiques de par le monde avait été mise en œuvre. Les premiers missionnaires augustins, franciscains, jésuites et dominicains ont sillonné l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Nord, installant des évêchés un peu partout : dès 1513 à Haïti, aux Antilles, en 1534 à Goa, aux Indes, en 1579 à Manille, aux Philippines, et en 1597 à San Salvador, au Congo.

La Nouvelle-France, une terre fertile?

D’où vient cet intérêt soudain envers les âmes des habitants du Nouveau-Monde? C’est sans doute qu’ils ne connaissent pas le dieu chrétien des Européens et qu’ils n’auront jamais accès au bonheur éternel, après leur mort, s’ils ne sont pas baptisés. On ne se demande pas si les Amérindiens pratiquent déjà leur propre religion. Il faut à tout prix les convertir au catholicisme et leur faire délaisser leurs croyances « païennes ».

Les Autochtones exécutent des danses de guerre, jouent du tambour pour attirer la pluie et font interpréter leurs songes par le shaman. Leurs croyances païennes se manifestent dans l’animisme, c’est-à-dire que, pour eux, chaque élément de la nature – arbre, rivière, rocher ou bête – possède une âme qu’il faut respecter. Si les ossements des animaux consommés ne sont pas remis à leur place, par exemple, ceux d’un castor à la rivière, l’âme qui habite ces os commandera à celle des autres animaux de se dérober à la flèche ou au piège du chasseur, ce qui entraînera la famine. À ce sujet, Marie de l’Incarnation écrivait ce qui suit à l’une de ses compagnes religieuses en France, à l’été 1647 :

Les premiers missionnaires récollets

Dès 1615, quatre récollets recrutés par Champlain à Paris, débarquent à Québec : les pères Denis Jamet, Jean Dolbeau, Joseph Le Caron et Pacifique DuPlessis. Aussitôt arrivés, ils partent établir des missions en Huronie, dans la région des Grands Lacs, chez les Montagnais de Tadoussac, sur la Côte-Nord, et chez les Abénaquis de Trois-Rivières. L’obstacle de la langue se dresse dès leur arrivée. Comment enseigner Dieu, le mystère de la sainte Trinité, les vertus théologales ou encore l’enfantement de la Vierge dans des langues inconnues et, surtout, difficiles à maîtriser, comme l’algonquin, le montagnais, le huron ou le mohawk? Le récollet Gabriel Sagard, un érudit en mission chez les Hurons, note en 1636 :

Les « truchements »

Pour remédier au problème de communication, les missionnaires recrutent des jeunes gens d’humble condition en France, tels Pierre Boucher et Nicolas Marsolet. Ils sont pauvres, mais aventuriers, courageux, curieux, attirés par le voyage et, surtout, très débrouillards, capables de saisir rapidement les formes linguistiques des Amérindiens et de s’exprimer à l’aide de gestes ou de mimiques. Ces interprètes, surnommés « truchements », sont soutenus financièrement par les missionnaires, qui leur procurent aussi une éducation qu’ils n’auraient pu obtenir autrement. S’ils sortent vivants de leur dangereuse mission, après quelques années au service des missionnaires, leur ascension sociale devient possible. Pierre Boucher, par exemple, deviendra gouverneur de Trois-Rivières et fondera Boucherville; Nicolas Marsolet, lui, sera nommé seigneur.

Malgré leurs moyens financiers limités et leurs effectifs réduits, les Récollets accomplissent un apostolat remarquable. À propos de l’éducation qu’il dispense aux Autochtones, le père Le Caron écrit, en 1618 : « J’ai montré l’alphabet à quelques-uns qui commencent assez bien à lire et à écrire. C’est ainsi que je me suis occupé à tenir école ouverte dans notre maison de Tadoussac. »

Pacifique DuPlessis était apothicaire en France avant d’entrer chez les Récollets. Il est envoyé à Trois-Rivières en 1617, où il se consacre à l’évangélisation des Autochtones, à l’instruction des enfants et au soin des malades, étant donné son ancien métier. Il est considéré comme le premier maître d’école de la colonie. En 1620, les Récollets fondent le premier couvent et séminaire au Canada, le couvent Notre-Dame-des-Anges, situé dans la basse-ville de Québec, sur le site de l’Hôpital général d’aujourd’hui.

Les Récollets Gabriel Sagard et Nicolas Viel prennent la relève du père Le Caron en Huronie, en 1623. Dans Le grand voyage au Pays des Hurons (1632) et dans Histoire du Canada (1636), Sagard décrit sans préjugé la vie quotidienne des Hurons, leurs mœurs, leurs coutumes ainsi que la richesse des lieux qu’il a visités, la variété et l’abondance de la flore et de la faune du pays.

Les Jésuites arrivent en renfort en 1625

Fondée par Ignace de Loyola en 1535, la Compagnie de Jésus, aussi nommée « Ordre des Jésuites », rassemble des hommes à la fois érudits et austères qui ne tardent pas à devenir très puissants. Ils occupent, en effet, des postes stratégiques auprès des souverains catholiques d’Europe. Ils sont à la fois directeurs de conscience, confesseurs des rois et des reines et conseillers politiques. Ce sont également d’habiles rhétoriciens, des enseignants réputés et des missionnaires aguerris. Ils possèdent une vaste expérience des pays de mission : ils sont aux Indes dès 1541, au Japon en 1549, en Floride (autrefois une colonie espagnole), en 1565, et en Amérique du Sud avant la fin du XVIe siècle.

Avant-gardiste, l’Ordre publie, en 1599, le Ratio Studiorum, un guide pédagogique stipulant que les enseignants doivent adapter leur pédagogie aux différentes clientèles ainsi qu’aux exigences du temps et de l’endroit où ils sont affectés. Contrairement aux ordres mendiants comme les Récollets, qui vivent de la charité publique et de legs pieux, les Jésuites possèdent une solide assise économique qui leur permet de financer leurs œuvres. Venus prêter main-forte aux Récollets, ils débarquent dans la colonie en 1625 et s’assurent rapidement de la direction tant des missions que du clergé, du moins jusqu’à l’arrivée d’un premier évêque, en 1659, et même après.

En 1632, après la prise de Québec par les frères Kirke, les Jésuites reprennent les missions des Récollets à Champlain (Trois-Rivières), pour les Abénaquis, à Tadoussac, chez les Algonquins, à la baie Georgienne, chez les Hurons, et à l’île Royale en Acadie, chez les Mi’kmaq, sans oublier la « Réduction » de Sillery, près de Québec.

Un fossé culturel entre Jésuites et Amérindiens

En 1635, les Jésuites ouvrent une petite école pour les fils de colons, doublée d’un séminaire destiné à la conversion et à la semi-sédentarisation des jeunes Hurons. Les résultats sont décevants : des six premiers pensionnaires Hurons, deux tombent malades et meurent, et un autre retourne chez lui, incapable de s’adapter à l’internement et à la discipline trop rigoureuse des missionnaires. L’internat perdure, mais les parents amérindiens hésitent à confier leurs fils à des hommes qui portent des « robes noires ». Ce collège, où l’on introduira, au fil des ans, le niveau secondaire, ou « cours classique », servira ultimement à l’instruction des Canadiens.

En somme, les fatigues, les épreuves, les souffrances et l’incessant travail de conversion sont plutôt mal récompensés. Les valeurs culturelles et spirituelles des uns se butent à celles des autres : les Jésuites prônent l’ordre des classes sociales, l’étroite surveillance des mœurs et l’entière obéissance au roi de France et à l’Église; les Amérindiens préfèrent la liberté de l’individu, l’égalité des sexes et la gouvernance par consensus. De plus, les Jésuites croient que les jeunes catéchisés, une fois revenus parmi les leurs, pourront à leur tour prêcher la bonne nouvelle, mais chez les Autochtones, la parole est réservée aux chefs, aux aînés des deux sexes et au shaman.

Les congrégations féminines à la rescousse (afficher)

Les Ursulines et les Hospitalières à Québec, en 1639

Depuis 1632, les Jésuites relatent annuellement par écrit le déroulement de leurs missions. Ces Relations sont expédiées en France pour y être publiées à des fins de propagande. Ces écrits ne visent pas tant à recruter des colons en masse qu’à attirer d’autres congrégations missionnaires. Les Jésuites veulent la contribution de religieuses pour s’occuper de la conversion et de l’éducation des filles. Les Ursulines de Tours et de Bordeaux, Marie de l’Incarnation en tête, fidèles lectrices des Relations, répondent à leur appel et se portent volontaires. Après trois longues années de tractations avec les autorités, elles arrivent enfin au Canada, contrée que Jacques Cartier décrit comme « la terre que Dieu donna à Caïn ».

Au début, les Ursulines sont logées dans un entrepôt de fourrures désaffecté sur le quai de Québec, prêté par les marchands de la Compagnie des Cent-Associés. Leur mission débute dans ce local exigu, insalubre et mal chauffé, en attendant la fin de la construction de leur monastère dans la haute-ville, en 1642. Elles y accueillent d’abord des pensionnaires algonquines et montagnaises, qui leur sont confiées par les missionnaires, et par la suite, les filles des colons. À partir des années 1650 arrivent de petites cohortes de Huronnes et quelques Iroquoises, surtout des filles de chefs convertis, que les religieuses qualifieront de « délices de leur cœur ». Les pensionnaires françaises et amérindiennes logent au même dortoir, mangent au même réfectoire et partagent la cour de récréation. Pour l’instruction proprement dite, les Amérindiennes sont toutefois regroupées dans des classes à part, afin de faciliter leur conversion.

Même si elle témoigne d’une meilleure compréhension de la culture de ses pupilles que les Jésuites, Marie de l’Incarnation n’a guère plus de succès qu’eux. Si les Jésuites et les Ursulines sont d’éminents enseignants qui ont fait leurs preuves en France, au Nouveau Monde, les deux communautés se heurtent, non seulement à la barrière linguistique, mais à une perception complètement différente des enfants. Dans les petites écoles et les collèges français, les enfants sont considérés comme des adultes en devenir, des personnes imparfaites qu’il faut redresser, à la manière forte si nécessaire, dès la petite enfance. Au contraire, les parents amérindiens prônent une entière liberté pour leurs enfants, du moins jusqu’à leur puberté, où ils seront alors initiés par les anciens à la vie adulte. La mélancolie, la tristesse et l’ennui sont considérés par les adultes autochtones comme des maladies graves, voire mortelles. En 1668, après 30 ans d’expérience au pays, Marie de l’Incarnation écrit à ce propos :

« D’autres (filles Sauvages) n’y sont (dans le pensionnat) que comme des oyseaux passagers, et n’y demeurent que jusqu’à ce qu’elles soient tristes, ce que l’humeur sauvage ne peut souffrir : dès qu’elles sont tristes, les parens les retirent de crainte qu’elles ne meurent. »

Au début du XVIIIe siècle, toutes les ursulines sont « canadiennes ». La première supérieure née au pays, Anne Bourdon, est élue en 1700. Elle s’entoure d’un conseil composé entièrement de Canadiennes de souche : assistante, maîtresse des novices, maîtresses des classes, dépositaire et secrétaire. Vers 1725, le rôle des Européennes est terminé, et le monastère recrute parmi les filles de la colonie. Le plus souvent, ce sont d’anciennes pensionnaires qui, une fois leurs courtes études terminées, demeurent au couvent et prennent l’habit de l’ordre dès l’âge de 15 ans. Délaissant peu à peu leur mission auprès des pensionnaires autochtones, désormais accueillies dans la réserve de Lorette, la congrégation se consacre uniquement à l’éducation des Canadiennes, enrichissant leur programme scolaire de matières nouvelles, telles l’histoire, la géographie, la musique et les sciences.

Après la conquête anglaise en 1759, le collège des Jésuites sert de caserne aux soldats anglais, et les Sulpiciens de Montréal doivent se réfugier en France, car leurs biens et leurs collèges ont été saisis par l’envahisseur. Les Ursulines, elles, sauvent leur institution grâce à leur tact et à leur souplesse, notamment en ajoutant l’anglais aux matières scolaires et en accueillant les filles des officiers et des premiers habitants britanniques. Les sœurs apprennent elles aussi l’anglais, comme les pionnières l’avaient fait pour le montagnais, l’algonquin, le huron et l’iroquois. C’est d’ailleurs une anglaise qui est élue supérieure en 1760, sœur Esther Wheelwright, qui avait été autrefois faite prisonnière par les Abénaquis.

Les Ursulines hospitalières à Trois-Rivières

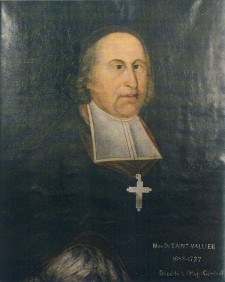

En 1697, Monseigneur de Saint-Vallier, second évêque de la colonie, dépêche quelques ursulines à Trois-Rivières pour fonder un monastère qui servira aussi d’hôpital, d’école et de pensionnat. Les religieuses désignées pour soigner les malades sont formées, l’espace de quelques semaines, chez les Hospitalières de Québec. Pour diriger l’institution, l’évêque choisit la supérieure de Québec, sœur Marie Drouet de Jésus, aimée et respectée de toute la communauté des Ursulines, dont les effectifs atteignent la soixantaine. Son choix a pour effet de décapiter la plus solide des institutions d’enseignement pour filles de la colonie.

Un financement aléatoire

Le roi veut bien que des congrégations religieuses se rendent au Canada, mais sans avoir à en assumer le coût. La maison mère de chaque communauté doit donc utiliser ses propres ressources et compter sur la charité de laïcs pieux, telles Madame de la Peltrie, pour les Ursulines, la Duchesse d’Aiguillon, pour les Hospitalières, et Madame de Bullion, pour financer les activités de l’hôpital de Jeanne Mance à Montréal. On compte également sur d’autres dons venant de France. Les Ursulines, par exemple, reçoivent legs pieux, étoffes, lits, draps, serviettes, produits pharmaceutiques, objets de culte, confitures, fruits secs, « hardes » pour enfants, bref tout ce qui manque aux missionnaires. De plus, les parents canadiens paient souvent la pension de leur fille en matériaux de construction, en travaux et même en lopins de terre.

L’éducation des jeunes Autochtones est gratuite. Leurs parents considèrent comme un sacrifice de confier leurs fils et leurs filles à des inconnus dont ils n’aperçoivent que le visage, et surtout, qui n’ont pas d’enfants à leur « prêter » en retour, comme le veut leur tradition.

Malgré les dons charitables reçus pour les missions du Canada, la situation financière des congrégations religieuses demeure précaire tout au long du Régime français. Les fréquents incendies, les mauvaises récoltes, les gelées tardives, le dur climat, la cherté des denrées françaises et le coût de la main-d’œuvre spécialisée pour la construction des collèges et des couvents, empêchent les religieux de franchir le seuil de la précarité. De plus, l’État se préoccupe très peu des missions, n’accordant annuellement que de 300 à 500 livres aux congrégations religieuses. À ce propos, l’historien Guy Frégault souligne que « l’entier budget de la colonie, soit de 300 000 à 400 000 livres par année, représente cinq fois moins que les sommes affectées aux « Menus plaisirs du roi » en bals, théâtre, concerts, comédies, construction de Versailles, repas somptueux et autres. Lorsqu’il veut former des hydrographes, des pilotes et des arpenteurs pour son propre service cependant, le roi n’hésite pas à doter les Jésuites pour ouvrir des écoles où sont dispensés des cours de mathématiques, d’astronomie, de navigation et de cartographie ».

Un acte d’humilité

Tout comme les Jésuites qui se sont faits « escholiers des sauvages » afin d’apprendre leurs langues, les Ursulines se sont initiées aux langues dites « barbares » ou « étrangères ». En fait, les ordres du roi sont de franciser et de civiliser les Amérindiens. Les missionnaires sont persuadés que ce sera chose facile, car les Autochtones se montrent a priori dociles. Toutefois, comme ils n’éprouvent aucun intérêt à voir leurs enfants francisés, et comme les jeunes pensionnaires autochtones ne demeurent que quelques mois chez les « robes noires », ce sont les enseignants qui finissent par assimiler les dialectes amérindiens de leurs élèves, et non l’inverse.

À leur retour de mission, les Jésuites, eux-mêmes initiés aux langues amérindiennes par immersion ou par leurs interprètes, enseignent aux religieuses les rudiments qu’ils possèdent. Les écolières, telle Marie Amiskoueian, une Algonquine de 17 ans francisée chez Marie Rollet, viennent parfois à la rescousse. Cette jeune fille enseigne sa langue à Marie de l’Incarnation qui, à son tour, se charge de former ses consœurs à ce difficile exercice. À ce propos, l’ursuline écrit en 1668 :

« Ces langues barbares sont difficiles, et pour s’y assujettir il faut des esprits constants. Mon occupation, les matinées d’hiver est de les enseigner à mes jeunes Sœurs : il y en a qui vont jusqu’à sçavoir les préceptes et à faire les parties pourveu que je leur traduise le Sauvage en François. Mais d’apprendre un nombre de mot du Dictionnaire, ce leur est une peine, ce leur sont des épines. »

En effet, depuis le début des années 1660, Marie de l’Incarnation, malgré sa lourde charge de supérieure du Couvent de Québec, rédige des lexiques et des dictionnaires, et traduit les prières et le catéchisme en Huron et en Algonquin. Hélas, ces précieux documents ont été perdus.

Rechristianiser les habitants par l’instruction religieuse (afficher)

Un encadrement strict de la population

Selon les missionnaires, les immigrants sont trop peu nombreux, dispersés sur un immense territoire et loin de tout secours religieux. En Europe, le problème est le même : les couvents et les petites écoles sont concentrés dans les villes, mais les régions éloignées ne reçoivent que très rarement la visite d’un prêtre itinérant.

Le clergé canadien, qui se forme graduellement grâce aux efforts de Monseigneur de Laval, premier vicaire apostolique et évêque de la colonie, veut surveiller les mœurs et encadrer de près les comportements de la population. Voici les principales transgressions que lui et son successeur Monseigneur de Saint-Vallier dénoncent : les coureurs des bois, en vendant de l’alcool aux Amérindiens, commettent un sacrilège passible d’excommunication; la danse représente une occasion de péché; les dames manquent de modestie à l’église; les hommes boivent, blasphèment et travaillent le dimanche; les enfants sont indolents, oisifs, grossiers et violents. Le clergé défend aussi aux habitants l’ivresse, les divertissements profanes, les jeux de hasard, l’insoumission et la consommation de viande pendant le carême.

Cet encadrement de la population se fait par différents moyens. On met sur pied des sociétés pieuses, telles les confréries de la Sainte-Famille, de Saint-Joseph ou de Sainte-Anne, pour vivifier la foi catholique chez les adultes. Des processions, des expositions du Saint-Sacrement et des retraites s’ajoutent aux quelque 150 jours maigres annuels. Pour les enfants, les communautés religieuses ouvrent de petites écoles dans les villes et les campagnes. Les leçons de catéchisme, les exercices de piété et la pratique des bonnes mœurs ont priorité sur les autres matières, car la première communion, vers l’âge de 11 ans, marque habituellement la fin des études. Les garçons qui en ont la capacité sont formés à l’ébénisterie, à l’agriculture ou aux métiers d’art, tandis que les filles apprennent la couture, la broderie et les travaux ménagers.

À mesure que se développe la colonie, d’autres congrégations de France envoient des religieux. À Montréal, Marguerite Bourgeoys est à la tête des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, et Marguerite d’Youville mène les Sœurs Grises; les Sulpiciens ouvrent des collèges, et les Frères Charron, groupe pieux dévoué aux malades, aux infirmes et aux orphelins, s’occupent d’une maison de charité qui deviendra plus tard un hôpital doté d’une école pour orphelins.

Les prêtres de Saint-Sulpice à Montréal

Les Sulpiciens recrutent leurs membres uniquement chez les prêtres de leur Séminaire de Saint-Sulpice, en France. Sous la direction de leur grand vicaire, l’abbé de Queylus, ils fondent un séminaire à Montréal, en 1657. Propriétaires de la seigneurie de l’île de Montréal, en 1664, ils se font à la fois curés de la ville et des environs, supérieurs des congrégations féminines de Montréal, enseignants, prêtres, missionnaires et explorateurs. La nomination d’un premier évêque pour la colonie provoque un conflit important entre Monseigneur de Laval et l’abbé de Queylus.

Effet, ce dernier, qui assume déjà au Canada le rôle de grand vicaire de l’archevêque de Rouen, est persuadé que le poste lui revient. L’archevêque de Rouen, Monseigneur de Harlay, prétend détenir tous les droits sur la Nouvelle-France, car c’est du port de sa ville que partent la plupart des navires en direction de la colonie à cette époque. Mais les Jésuites, seuls aux commandes de l’Église canadienne depuis 1632, proposent Monseigneur de Laval, un candidat qui a fait ses études chez eux, au collège de La Flèche. Ils ont gain de cause : Monseigneur de Laval est finalement nommé à la tête de l’Église au Canada.

Monseigneur de Laval et l’Église canadienne

En 1661, à l’âge de 23 ans, Louis xiv, qui entreprend son « règne personnel », entend donner un second souffle à la colonie. En effet, le peuplement de la Nouvelle-France diminue à cause des incursions iroquoises, l’économie s’en va à la ruine, et les fourrures canadiennes sont détournées vers New York depuis la destruction de la Huronie, en 1648. Les Hurons sont les alliés des Français et les principaux traiteurs de fourrures. En 1665, à la demande des habitants, le roi dépêche le régiment de Carignan-Salières pour attaquer les Iroquois dans leur territoire des Grands Lacs. En outre, pour contrer le dépeuplement, il envoie plus de 800 « filles à marier » dans la colonie. La plupart d’entre elles sont des orphelines qui vivaient à l’hôpital de la Salpêtrière, à Paris. Chacune reçoit une « dot » de 50 livres. Enfin, pour réaffirmer son autorité, Louis xiv révoque les pouvoirs des compagnies commerciales, crée une cour de justice, le « Conseil souverain », instaure dans la colonie son premier code civil, La Coutume de Paris, et y affecte un premier intendant, Jean Talon.

Fort des encouragements du roi, Mgr de Laval s’efforce de bâtir l’Église catholique canadienne, c’est-à-dire de doter la colonie d’un clergé digne de ce nom. Sa première réalisation est le Grand Séminaire de Québec, en 1663, destiné à la formation de jeunes clercs qui deviendront prêtres. Ils apprennent à administrer les sacrements, à célébrer les offices divins, à connaître les chants liturgiques, à prêcher la Bonne Parole aux adultes et à enseigner le catéchisme aux enfants. Comme il ne possède pas les fonds nécessaires, Mgr de Laval affilie sa fondation au Séminaire des Missions étrangères de Paris, qui fournira non seulement des fonds, mais aussi des prêtres enseignants. Suit, en 1668, l’ouverture du Petit Séminaire de Québec, aussi nommé Séminaire de l’Enfant-Jésus. Huit jeunes Canadiens et six Hurons en composent la première cohorte. Logés sur les lieux, ils suivent cependant leurs cours au collège des Jésuites. En 1681, près de 40 élèves y font leurs humanités et leurs belles-lettres; on y offre aussi une formation dans les arts et les métiers, tels que l’ébénisterie, la sculpture, la peinture et la dorure d’ornements d’églises. On forme aussi des menuisiers, des charpentiers, des couvreurs, des cordonniers, des couturiers et des maçons. Ceux qui en ont la vocation se feront clercs, et les plus persévérants iront jusqu’au sacerdoce.

Deux incendies importants, en 1701 et en 1705, placent le Petit Séminaire dans une situation critique. Toutefois, en 1726, l’arrivée de fonds et de personnel du Séminaire des Missions étrangères de Paris permet à l’institution de désormais dispenser sur place les cours de langue et de littérature grecques et latines, de philosophie et de théologie.

À la fin du XVIIe siècle, les trois villes du gouvernement du Canada – Québec, Trois-Rivières et Montréal – comptent un bon nombre de petites écoles pour garçons et filles. Québec possède le couvent des Ursulines, l’ouvroir de la providence de la Congrégation de Notre-Dame, le collège des Jésuites, le Grand et le Petit Séminaire; Trois-Rivières est dotée d’un hôpital-école dirigé par les Ursulines; Montréal est bien servie par les petites écoles et les collèges des Sulpiciens pour les garçons, les fondations de Marguerite Bourgeoys pour les filles, les hôpitaux et les hospices de Jeanne Mance, des Hospitalières de Dieppe et de La Flèche, des Frères Charron et de Marguerite d’Youville.

Le développement de l’Église canadienne se poursuit en milieu rural, lorsque Mgr de Laval fonde une école d’agriculture et une ferme modèle à Cap-Tourmente. Saint-Joachim, sur la côte de Beaupré, est à son tour dotée d’une école de métiers, assortie d’une petite école pour apprendre à lire, à écrire et à compter aux garçons de la région. De 1690 à 1706, le maître sculpteur Jacques LeBlond de la Tour y enseigne la sculpture d’art. Les retables des églises de Sainte-Anne de Beaupré, de Château Richer et de l’Ange-Gardien sont l’œuvre de ce maître et de ses élèves.

La mission sociale en Nouvelle-France (afficher)

L’œuvre apostolique de mère Marguerite Bourgeoys

Marguerite Bourgeoys arrive à Montréal avec la « grande recrue » de 1653, une initiative spéciale visant à favoriser le repeuplement de Montréal, dont la population diminue sans cesse en raison des incursions iroquoises. Environ 200 colons, hommes et femmes de tous métiers, redonnent espoir au fondateur Maisonneuve. Marguerite Bourgeoys ne peut cependant pas fonder son école avant 1658, vu le nombre insuffisant d’enfants. Entre-temps, elle s’affaire à assister Jeanne Mance à l’hôpital et à visiter les familles des colons.

Femme d’action, Marguerite Bourgeoys effectue plusieurs voyages en France afin d’y recruter de nouvelles institutrices de la congrégation de Notre-Dame. Au fil des ans, elle fonde plusieurs écoles primaires pour filles à Montréal, à Québec, à l’île d’Orléans, à Trois-Rivières et à Louisbourg. Étant donné que les filles plus âgées ne peuvent fréquenter les petites écoles, les règlements des congrégations leur interdisant de garder dans leurs couvents des enfants de plus de 14 ans, elle crée les Ouvroirs de la Providence, des écoles ménagères qui préparent les jeunes filles à leur futur rôle de mère pieuse. Infatigable, elle administre également une mission pour les jeunes Amérindiennes sur le mont Royal, appelée « Mission de la Montagne ». En plus du catéchisme, elle leur enseigne le tricot, le reprisage, la couture et la broderie afin, écrit-elle, de leur permettre de gagner leur vie.

Cet enseignement plaît beaucoup aux dirigeants du pays, qui voient dans cette formule éducative une solution utile pour combattre l’oisiveté. Ils ne manquent pas de faire valoir au roi l’utilité des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, les comparant aux Ursulines qui, disent-ils, ne sont bonnes qu’à montrer à leurs élèves la révérence et les bonnes manières, ou à emplir la tête des pensionnaires amérindiennes de concepts religieux trop compliqués, ou encore de notions de français qu’elles auront vite oubliées dès leur sortie du couvent pour retourner parmi les leurs.

Les relations entre Marguerite Bourgeoys et Mgr de Saint-Vallier restent tendues. La fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame et ses consœurs affichent leur volonté de rester indépendantes, leur ordre étant séculier plutôt que régulier. Cette situation ébranle fortement Mgr de Saint-Vallier, peu habitué à l’opposition. L’évêque, en effet, désire faire de la Congrégation de Notre-Dame un ordre régulier, comme celui des Ursulines, et lui imposer ses propres règlements. Marguerite Bourgeoys devra affronter l’évêque pendant 20 ans pour préserver l’esprit et la lettre d’une congrégation qu’elle entend baser sur la vie « voyagère » de la vierge Marie. Finalement, Marguerite Bourgeoys obtient gain de cause juste avant de mourir, en 1701. Sa congrégation devra adopter des vœux simples de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, endosser un uniforme, mais elle demeurera séculière, c’est-à-dire libre de s’établir en milieu urbain ou rural pour y fonder des écoles.

Les Frères Charron

François Charron de La Barre, laïc pieux, crée en 1692 une association pour venir en aide aux nécessiteux. Connue sous le nom de « Frères de la charité » ou encore « Frères Charron », cette association ouvre, à Montréal, une maison de charité qui sera transformée en hôpital deux ans plus tard.

En 1699, le roi accorde aux Frères de la charité la permission d’établir des manufactures d’arts et de métiers. Vers 1718, ces derniers obtiennent l’autorisation de former des maîtres pour les écoles de campagne. Dans les années 1720, on les retrouve dans diverses villes : Pointe-aux-Trembles, Boucherville, Longueuil, Batiscan et Trois-Rivières. Après le décès du fondateur, en 1719, l’œuvre décline, faute de financement et de relève compétente. Ce sont les Sœurs Grises de Marguerite d’Youville qui les remplacent auprès des malades de l’Hôpital général, mais leurs écoles, elles, fermeront leurs portes en 1747.

Marguerite d’Youville et les Sœurs Grises

Marguerite d’Youville a connu une enfance aisée au sein d’une famille noble bien en vue de la colonie, les Gauthier de Varennes. Toutefois, elle a connu la misère après le décès de son père, puisqu’il était fortement endetté. En 1722, elle épouse François-Madeleine d’Youville, qui décède huit ans plus tard, après avoir dilapidé ses propres biens et ceux de son épouse par le jeu et l’alcool. Ne possédant que sa maison, elle se retire du monde et se consacre à la prière et à la charité. Elle rassemble des femmes comme elle démunies, qui partagent ses idéaux, et fonde en 1747 la Congrégation des Sœurs de la Charité de l’Hôpital général de Montréal.

Les années 1740 sont très difficiles pour Marguerite d’Youville. Les Sulpiciens, directeurs spirituels de Montréal, désirent que Mme d’Youville et ses filles remplacent les Frères Charron à la direction d’un hôpital en sérieuse difficulté. Il s’agit d’une entreprise difficile, car les préjugés sont tenaces dans la ville. Les habitants, qui surnomment les membres « Sœurs Grises », croient que Marguerite d’Youville continuera de mener la vie désordonnée de son mari, un commerçant malhonnête, brutal, grand joueur et buveur invétéré. Cependant, lorsque la population prend conscience de la nécessité de l’œuvre apostolique de Marguerite d’Youville et de son zèle à venir en aide aux démunis, la situation se rétablit. Les Sœurs de la Charité pourront même ouvrir une aile pour celles qu’on appelait à l’époque « les filles perdues », ce qui a pour effet de modifier la vocation de l’Hôpital général de Montréal, jusque-là réservé aux hommes.

Lorsqu’elle prend la direction de l’Hôpital, en 1747, l’établissement est en faillite, grevé d’une dette de plus de 40 000 livres. Elle travaille sans relâche à rétablir la viabilité de l’institution de mille et une façons : le tissage, la fabrication d’hosties et de bougies, la préparation du tabac, la fabrication et la vente du pain et de différents produits de la ferme des Sœurs.

Elle accueille les laissés-pour-compte à qui on refuserait les services dans un hôtel-Dieu : enfants abandonnés, aliénés, épileptiques, orphelins, soldats infirmes, personnes âgées et lépreux. Tous ceux qui peuvent travailler sont mis à contribution, qu’ils soient tailleurs, cordonniers ou boulangers. Elle engage même des prisonniers anglais comme travailleurs agricoles ou infirmiers, lesquels initient ses sœurs à la langue anglaise. C’est ainsi que Marguerite d’Youville et sa mission sociale survivent à l’une des pires périodes de l’histoire, marquée d’épidémies, de mauvaises récoltes, de guerre et, à partir de 1763, de tous les bouleversements amenés par le nouveau régime britannique.

Les missions en Acadie et en Louisiane (afficher)

Jésuites, Récollets et Capucins en Acadie

L’Acadie, gardienne de la porte de l’Est et depuis toujours convoitée par l’Angleterre, forme avec le Canada et la Louisiane ce qu’on appelle la Nouvelle-France. Trois nations algonquiennes occupent le territoire acadien et celui de l’État du Maine actuel : les Mi’kmaq, les Malécites et les Abénaquis. Quelques Français tentent, sans grande conviction, de coloniser la région : le Marquis de la Roche à l’île de Sable, en 1578, 1584 et 1598, et Pierre Du Gua de Monts à l’île Sainte-Croix, en 1604, et à Port-Royal, en 1606. Au cours des ans, nombre d’obstacles se conjuguent pour entraver le succès de ces expéditions : mauvais choix d’emplacements, succession des pouvoirs en France, incursions anglaises, et finalement le scorbut, qui achève de décimer les troupes de volontaires. Ces tentatives permettent tout de même aux Français de tisser de solides liens d’amitié avec les nations autochtones de la région, qui demeureront fidèles aux Acadiens jusqu’à leur déportation, en 1755.

Une fois de plus, ce sont les Jésuites qui débarquent bons premiers dès 1611, cette fois à Port-Royal, en Nouvelle-Écosse, où ils œuvrent auprès des Mi’kmaq. Entre 1629 et 1632, pendant l’occupation des Kirke à Québec, les Jésuites créent des missions à l’île du Cap-Breton, à Chinectou, à l’île Miscou, à Miramichi, à Richibouctou, à Chédabouctou et dans la baie de Gaspé.

Les Récollets, pour leur part, arrivent à Port-Royal en 1619, dans le but d’évangéliser des Malécites. Le père Félix Pain est curé de Beaubassin, et le père Bonaventure, celui du Bassin des Mines.

Quant aux Capucins, ils font office d’aumôniers auprès des troupes cantonnées en Acadie et des premières familles de pêcheurs sédentaires qui y habitent. En 1633, ils ouvrent aussi un séminaire à La Hève, port situé à l’ouest d’Halifax, avant de le transférer à Port-Royal, deux ans plus tard. On y dénombre à ce moment une trentaine de pensionnaires mi’kmaq et abénaquis, en plus des fils des premiers habitants français.

Madame de Brice, jeune veuve originaire d’Auxerre en Bourgogne, s’occupe de l’éducation chrétienne des filles amérindiennes. En 1644, elle vient retrouver en Acadie ses deux fils capucins, les pères Léonard et Pascal de Brice, pour fonder avec eux une école de filles. Pour ce faire, elle possède une somme de 1500 livres, don de la reine Anne d’Autriche, épouse de Louis xiii et mère de Louis xiv. Le gouverneur de la région, Charles de Menou d’Aulnay, l’engage comme préceptrice de ses enfants, mais à la mort de ce dernier, en 1650, elle se voit harcelée par son successeur, Emmanuel LeBorgne, créancier d’Aunay. Vers 1652, elle décide de rentrer en France, et son œuvre demeurera incomplète.

Malgré les nombreuses difficultés, l’Acadie demeure territoire de mission jusqu’à la déportation en 1755. En effet, le nouveau maître anglais tolère la religion catholique depuis le traité d’Utrecht de 1713. On accepte donc la présence de missionnaires catholiques en Acadie. Par exemple, l’abbé Maillard, prêtre du Séminaire des Missions étrangères de Paris, travaille auprès des Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse, l’abbé Râle, auprès des Abénaquis sur la rivière Kennebec, et l’abbé Leloutre, à Beaubassin, demeure fidèle aux Acadiens, traumatisés par la séparation des familles et la déportation. Avec l’aide des Amérindiens alliés, les missionnaires continuent à servir les familles fugitives, disséminées dans les bois et pourchassées par les Anglais.

Querelle de missionnaires en Louisiane

Fondée en 1700 par Pierre Le Moyne d’Iberville, la ville de Mobile connaît des débuts difficiles, marqués par les guerres amérindiennes, les affrontements administratifs, les difficultés financières et les querelles du clergé. Le siège du gouvernement se trouve toutefois à la Nouvelle-Orléans. C’est la Compagnie des Indes qui est propriétaire de la colonie et, à ce titre, elle doit financer les paroisses et les missions en versant des sommes annuelles fixes, auxquelles s’ajoutent des allocations pour le transport et les approvisionnements. En contrepartie, elle reste maître absolu du commerce.

Les Jésuites sont installés chez les Amérindiens illinois depuis 1690, lorsque huit ans plus tard, les prêtres du Séminaire de Québec viennent s’installer dans une bourgade voisine, chez les Tamarois de la grande famille illinoise. Aussitôt, les Jésuites clament l’injustice, croyant qu’on cherche à les expulser d’Amérique. Mgr de Saint-Vallier, qui leur avait accordé son approbation, continue d’appuyer les prêtres du Séminaire, qui obtiennent de rester sur place. Cette décision du tribunal ecclésiastique fera l’objet de disputes pendant plusieurs années.

En 1721, les Capucins reçoivent de la Compagnie des Indes la juridiction de la Nouvelle-Orléans, ce qui lance un conflit ouvert avec les Jésuites. Cinq ans plus tard, le supérieur des missions jésuites, Ignace de Beaubois, négocie avec la Compagnie la permission d’ouvrir une mission à la Nouvelle-Orléans, assortie d’une promesse de financement pour les Ursulines, qui désirent y fonder une école de filles, la première de la vallée du Mississippi. En échange, il s’engage à ne rien entreprendre sans la permission des Capucins. Les Ursulines, amies traditionnelles des Jésuites, choisissent le père Beaubois comme conseiller spirituel en 1727. Leur décision envenime la querelle entre ce dernier et le capucin Raphaël de Luxembourg, curé de la Nouvelle-Orléans, qui craint l’ingérence des Jésuites dans cette région.

Rappelé en France dès 1728, le père Beaubois doit se justifier. Il nie fermement avoir empiété sur les droits des Capucins. En 1731, la Louisiane passe sous l’administration directe du roi, qui nomme Le Moyne de Bienville gouverneur du territoire. Celui-ci favorise le retour de son ami Beaubois, mais lorsque les hostilités reprennent entre Jésuites et Capucins, celui-ci rentre en France pour de bon en 1734. Le ministre Maurepas estimait « que son départ apporterait une plus grande tranquillité dans l’Église de la Louisiane », tout en reconnaissant que les missions de la vallée du Mississippi lui devaient beaucoup.

Comme l’Acadie, la Louisiane demeure longtemps un territoire de missions que se partagent, non sans heurts, Jésuites, Capucins et prêtres du Séminaire. Les missions de conversion, bien qu’établies dès la fin du XVIIe siècle, ne prennent jamais de véritable essor. L’historien Guy Frégault rapporte que « les garçons n’ont pas encore d’école au milieu du XVIIIe siècle ».

Des Ursulines à la Nouvelle-Orléans, en 1727

Mgr de Saint-Vallier confie à un groupe de 11 ursulines provenant de différents couvents de France la création d’un hôpital-école à la Nouvelle-Orléans. Placées sous la direction du père Beaubois, les religieuses, en plus de prendre des « demoiselles pensionnaires », instruisent les « Sauvages, les Négresses et les Esclaves ». La Compagnie des Indes leur promet la construction d’un monastère dans les six mois suivant leur arrivée, mais il ne sera terminé que sept ans plus tard. Comme les Ursulines de Québec, elles vivent les premières années dans le plus grand dénuement et dans des logements très étroits.

La Louisiane de 1744 est peu peuplée. La population blanche atteint 4 000 habitants et on y compte un nombre égal d’esclaves noirs. En 1766, le roi de France fait don de ce territoire à l’Espagne, en reconnaissance de son aide contre les Anglais pendant la guerre de Sept Ans (1756-1763). La Louisiane est rendue à la France en 1802, mais Napoléon la vend aux États-Unis l’année suivante.

Détroit et les Pays d’en haut

Fondée par Antoine de LaMothe Cadillac, en 1701, Détroit, située aux confins des lacs Huron et Érié, connaît des débuts difficiles. En effet, personne ne croit à son avenir, ni Pontchartrain, ministre de la Marine en France, ni Vaudreuil, gouverneur du Canada. On sait dans tous les milieux que LaMothe souhaite se constituer une fortune personnelle dans le commerce de la fourrure plutôt que de travailler à établir une colonie qui serait apte à défendre cette région contre son ennemi de toujours, l’Angleterre.

Aux conflits administratifs et aux disputes provoquées par le querelleur Cadillac s’ajoutent les désaccords territoriaux des missionnaires. Le prêtre récollet Constantin Delhalle crée la mission de Sainte-Anne, au fort Pontchartrain, et en assure les fonctions curiales. Plus au nord, les jésuites Étienne Carheil et Joseph-Jacques Marest fondent la Mission de St-Ignace, à Michillimakinac, sur la rive sud de Détroit, chez les Outaouais et les Hurons. C’est d’ailleurs au père Carheil que revient le mérite de la conversion du grand chef huron Kondiaronk, l’un des principaux artisans de la Grande Paix de Montréal, en 1701. Le père Marest, de son côté, missionne chez les Sioux du Haut-Mississippi, tandis que les prêtres du Séminaire des Missions étrangères s’occupent de la mission du fort Saint-Louis, au pays des Illinois. À la même époque, de 1690 à 1701, les Iroquois multiplient leurs raids, et la guerre de succession d’Espagne (1701-1713) se prépare, ce qui complique davantage la situation. Malgré les prévisions pessimistes des administrateurs français, Détroit deviendra tout de même l’une des grandes villes d’Amérique.

Les missions des Grands Lacs – ou des Pays d’en haut – sont en place depuis les années 1630 grâce au jésuite Jean de Brébeuf. L’évangélisation se fait dans un contexte difficile, car la coalition laurentienne des Algonquins, des Montagnais et des Hurons résiste mal à la puissante confédération iroquoise, armée par les Hollandais et les Anglais. En outre, de sévères épidémies sévissent sur le territoire. La variole, ou « picote », et la dysenterie en 1634, la grippe maligne en 1636 et en 1637, et de nouveau la petite vérole en 1639, réduisent à 12 000 une population autochtone que les missionnaires avaient estimée à 30 000 à leur arrivée.

En 1649, le jésuite Charles Albanel débarque à Québec, pour se rendre d’abord à Ville-Marie. Il passe ensuite une dizaine d’hivers à Tadoussac, chez les Montagnais et les Algonquins de la mission de Sainte-Croix. Vers 1670, il œuvre chez les Betsiamites de la Côte-Nord et chez les Mistassins du Lac Saint-Jean. Il se rendra, plus tard, à la baie d’Hudson et dans le Wisconsin. Selon certaines sources, il possédait un extraordinaire don des langues.

Dès son arrivée à Québec, en 1655, le missionnaire Claude Dablon se dirige vers les lacs Ontario et Supérieur, chez les Iroquois Onontagués. L’année suivante, il fonde la mission de Sainte-Marie de Gannentaha, où il travaille jusqu’en 1669. Il est alors nommé supérieur des missions de l’Ouest, dont le centre est à Sault Sainte-Marie, en Ontario.

Débarqué à Québec, en 1666, le père jésuite Jacques Marquette se rend à Trois-Rivières pour y étudier la langue montagnaise pendant un an. En 1669, il se trouve à la mission des Outaouais au Sault Sainte-Marie, où vivent près de 2000 Algonquins. Il fonde la mission du Saint-Esprit au lac Supérieur, dédiée aux Outaouais et aux Hurons, et il rencontre les Illinois qui sont alors en guerre contre les Sioux. Les Illinois, vaincus, doivent se retirer au lac Michigan. C’est à cet endroit que s’installe Marquette pour fonder, en 1671, la mission de Saint-Ignace sur la rive nord du détroit. Il y fait la rencontre de l’explorateur Louis Jolliet, qui avait été chargé par le gouverneur de reconnaître la vallée du Mississippi pour en situer l’embouchure. En 1673, ils descendent ensemble le fleuve en canot, une randonnée de près de 1300 km, jusqu’à la frontière actuelle de l’Arkansas et de la Louisiane. Ils découvrent, enchantés, des paysages nouveaux, des oiseaux et des plantes exotiques, ainsi que « de formidables bisons, dont certains troupeaux comptaient plus de 400 têtes ».

À l’embouchure de l’Iowa, ils font la connaissance des Péorias de la famille illinoise, qui les accueillent cordialement. Puis, deux grands fleuves, le Missouri et l’Ohio s’offrent à leurs yeux émerveillés. Le voyage s’arrête malheureusement là. L’hostilité des nations amérindiennes qui commercent avec les Espagnols persuade les explorateurs de rebrousser chemin. Désormais, grâce à Louis Jolliet et au père Marquette, on sait que le Mississippi se jette dans le golfe du Mexique et qu’il ne mène pas à la mer de Chine, comme on l’espérait depuis les premières explorations intérieures.

Des résultats incertains (afficher)

La Nouvelle-France demeure un territoire de mission durant tout le Régime français. Les missionnaires sont des gens instruits, férus de théologie et de philosophie, qui sont prêts à affronter les pires épreuves pour parvenir à leur fin : fatigues, souffrances, voyages interminables et hasardeux, portages éreintants, hivers pénibles, manque d’hygiène, rien ne les arrête. Cependant, ils comprennent mal l’immense fossé culturel et spirituel qui les sépare des Autochtones. Ils refusent d’admettre que les croyances, les rituels et les pratiques spirituelles millénaires des Amérindiens sont valables. Dès leurs premières rencontres, les « robes noires » essaient de transformer les tambours en chants liturgiques, de troquer les harangues du shaman pour des signes de croix et des chapelets, d’instaurer la monogamie et de remplacer le paradis de chasse et de pêche des Autochtones par un autre qui serait peuplé d’anges.

Pour convaincre les Autochtones, missionnaires, religieuses enseignantes et autorités ont recours à de nombreuses stratégies. Le roi, par exemple, promet de « naturaliser » les Amérindiens, d’en faire des Français à part entière s’ils acceptent le baptême et la conversion. Les Ursulines font preuve d’audace pour civiliser leurs petites « Sauvagesses » : elles leur attribuent un prénom français au baptême, les intègrent avec les écolières françaises au réfectoire et au dortoir, et exigent l’uniformité dans l’habillement et la coiffure. Cependant, la durée du séjour de leurs pensionnaires dépassant rarement quelques semaines ou quelques mois. Finalement, ce sont les religieuses qui doivent apprendre leur langue et non l’inverse. La même situation prévaut dans les congrégations masculines, qui préfèrent de beaucoup entendre leurs protégés louer Dieu dans leurs langues « barbares » que de les voir déserter les missions. Dans certains cas extrêmes, des missionnaires vont jusqu’à troquer des armes aux Hurons en échange de leur conversion, ce qui sème discorde et division dans les familles et les villages.

Finalement, on décide de sédentariser certaines missions. Vers la fin des années 1670, les Abénaquis s’établissent dans deux villages en face de Trois-Rivières, Saint-François (Odanak) et Bécancour (Wôlinak). En 1697, les Hurons s’installent à l’Ancienne Lorette (Wendake). À Montréal, au XVIIIe siècle, les Sulpiciens regroupent les Agniers (Mohawks) et les Onneiouts qui se sont dissociés de la Ligue des Cinq Nations et, en 1747 et 1749, on crée deux autres villages iroquois : Saint-Régis (Akwesasne) et La Présentation (Oswegatchie).

À l’incompréhension de la culture des sujets que les missionnaires et religieuses enseignantes voulaient convertir, franciser et civiliser est venue s’ajouter l’introduction de maladies qui ont décimé les populations autochtones tout au long du Régime français. Il en résulte, dans l’ensemble, une entreprise de conversion au succès plutôt modeste, que seules les sources d’information européennes nous rapportent.

Pistes de lecture (afficher)

BEAULIEU, ALAIN. « Réduire et Instruire : deux aspects de la politique missionnaire des Jésuites face aux Amérindiens nomades (1632-1642) », dans Recherches amérindiennes au Québec, vol. XVII, nos-1-2, 1987 :139-154.

DELUMEAU, JEAN. Le catholicisme, entre Luther et Voltaire, Paris, Presses Universitaires de France, 1979.

FRÉGAULT, GUY. La Civilisation de la Nouvelle-France 1713-1744, Montréal, Fides, 1969.

FRÉGAULT, GUY. Le Grand Marquis, Pierre de Rigaud de Vaudreuil et la Louisiane, Montréal, Fides, 1952.

GOSSELIN, AMÉDÉE. L’instruction au Canada sous le Régime français (1635-1760), Québec, Imprimerie Laflamme et Proulx, 1911.

MARIE DE L’INCARNATION. Correspondance, édité et annoté par Dom Guy Marie Oury, Solesme, Abbaye de Saint-Pierre, 1971.

MÈRE ST. AUGUSTIN DE TRANCHEPAIN. Relation du voyage des premières Ursulines à la Nouvelle Orléans et de leur établissement en cette ville. Par la Rév. Mère St. Augustin de Tranchepain, Supérieure. Avec les lettres circulaires de quelques-unes de ses Sœurs, et de la dite Mère. Nouvelle York, Isle de Manate, De la Presse Cramoisy de Jean-Marie Shea, 1859.

MGR DE ST-VALLIER. Estat present de l’Eglise et de la colonie françoise dans la Nouvelle-France, Paris, chez Robert Pepie, fontaine S.Séverin [MDC.LXXX.VIII], réimpression 1965.

PLANTE, HERMANN. L’Église catholique au Canada (1604-1886), Trois-Rivières, Éditions du Bien Public, 1970.

SAGARD, GABRIEL. Le Grand Voyage du Pays des Hurons, Leméac Éditeur, 1990.

Dans le Dictionnaire biographique du Canada en ligne, en trouvera les biographies des personnes suivantes :

Joseph Le Caron, par Frédéric Gingras

Pacifique DuPlessis, par G. M. Dumas

Gabriel Sagard, par Jean de la Croix Rioux

Gabriel Thubières de Levy de Queylus, par André Vachon

François de Laval, par André Vachon

Mme De Brice, par René Beaudry

Nicolas-Ignace De Beaubois», par C. E. O’Neil

Jean de Brébeuf, par René Latourelle

Charles Albanel, par G. E. Giguère

Claude Dablon, par Marie Jean-d’Ars Charrette

Jacques Marquette, par J. Monet