-

- Introduction

- Colonies et Empires

- Les explorateurs

- Jacques Cartier 1534-1542

- Samuel de Champlain 1604-1616

- Étienne Brûlé 1615-1621

- Jean Nicollet 1634

- Jean de Quen 1647

- Médard Chouart Des Groseilliers 1654-1660

- Pierre-Esprit Radisson 1659-1660

- Nicolas Perrot 1665-1689

- René-Robert Cavelier de La Salle 1670-1687

- Charles Albanel 1672

- Jacques Marquette 1673

- Louis Jolliet 1673-1694

- Louis Hennepin 1678-1680

- Daniel Greysolon Dulhut 1678-1679

- Louis-Armand de Lom d’Arce, baron de Lahontan 1684-1689

- Pierre de Troyes 1686

- Pierre Le Moyne d’Iberville 1686-1702

- Antoine Laumet dit de Lamothe Cadillac 1694-1701

- Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye 1732-1739

- Activités économiques

- Population

- Vie quotidienne

- Héritage de la Nouvelle-france

- Liens utiles

- Crédits

Colonies et Empires

Administration et lieux de pouvoir

En Nouvelle-France, tout comme dans la France de l’Ancien Régime, le pouvoir souverain n’appartient pas au peuple, mais au monarque. Depuis Paris et depuis leurs châteaux de campagne, les rois de France et leur entourage s’intéressent, selon le cas, plus ou moins de près aux colonies. Au début, ils en délèguent tout simplement l’administration à des compagnies de commerce. Toutefois, pendant le dernier tiers du XVIIe siècle, la couronne se saisit de l’administration coloniale et s’assure de donner rigueur et stabilité à ses structures.

Dorénavant, les diverses colonies relèvent du ministre de la Marine et de ses commis à Versailles. De l’autre côté de l’Atlantique, le gouverneur et l’intendant, à partir de Québec, se partagent la haute administration. Le Conseil supérieur de concert avec de petits fonctionnaires et, dans les paroisses rurales, des officiers de milice, contribuent à l’administration du Canada. La multiplication des gouvernements, par suite de la fondation de la Louisiane et de l’île Royale, exigera la mise en place de structures parallèles.

Ce texte de Marie-Ève Ouellet dresse un portrait des rouages de l’administration coloniale et en décrit la structure et le fonctionnement. On y découvre que les régimes de gouvernance ont évolué au fil du temps et selon les régions du territoire de la Nouvelle-France, contrée qui s’avère, pour la couronne, un lieu d’expérimentation. On constate également en quoi le caractère absolu du pouvoir royal s’est trouvé atténué dans la pratique.

Introduction (afficher)

En colonisant la Nouvelle-France, la France y transplante son mode de gouvernement : la monarchie absolue. Dans ce système, le roi est source de toute justice et exerce sans partage un pouvoir qu’il tient de droit divin. Comme la France, la Nouvelle-France est une société d’Ancien Régime, qui a une vision élitiste et hiérarchisée de la société. Le roi étant source de tout pouvoir, les liens de subordination créent une cascade de fidélités qui relient au monarque le plus humble de ses sujets. Ce pouvoir n’est toutefois pas sans limites et est tempéré par la capacité de la monarchie à imposer sa loi sur un territoire à la fois aussi lointain et immense qu’est la Nouvelle-France. Tout en s’adaptant au contexte colonial, l’administration de la Nouvelle-France est calquée sur celle des provinces de France. Cette structure ne doit pas être confondue avec le régime seigneurial qui est un mode d’attribution et de distribution des terres et non pas un régime politique. Si la possession de la terre et les privilèges du seigneur créent un rapport de domination entre ce dernier et ses censitaires, le titre de seigneur n’est assorti d’aucun pouvoir politique particulier.

Le règne des compagnies à monopole (afficher)

Au début du 17e siècle, le roi ne gouverne pas encore directement ses colonies. Celles-ci sont administrées par des compagnies qui obtiennent le monopole du commerce sur le territoire en échange d’une redevance annuelle et d’obligation de peuplement. Ce principe n’est pas spécifique à la Nouvelle-France et s’inspire des pratiques en vigueur dans d’autres pays européens, notamment la Hollande. En Nouvelle-France, à la suite des échecs successifs de nombreuses compagnies privées, le cardinal de Richelieu, principal ministre du roi Louis XIII, créée en 1627 la Compagnie des Cent-Associés. La nouvelle compagnie devient seigneur de la Nouvelle-France, perçue alors comme un immense territoire s’étendant de Terre-Neuve aux Grands Lacs et de la Floride au Pôle Nord ! En échange du monopole de la traite des fourrures, notamment, la Compagnie s’engage à établir dans la colonie 4000 catholiques en 15 ans et à œuvrer à la conversion des Amérindiens. En 1627, le Canada (vallée du Saint-Laurent) ne compte qu’une centaine d’habitants seulement. À partir de l’époque des Cent-Associés, le roi nomme un gouverneur pour le représenter en Nouvelle-France, comme il le faisait également dans les provinces de France. Les premiers gouverneurs ont pour tâche de conserver le bon ordre et de protéger les habitants et le territoire et possèdent pour ce faire des pouvoirs étendus. Plus haute autorité civile et militaire, le gouverneur est à la fois législateur, juge et administrateur et peut promulguer des ordonnances et juger lui-même les contrevenants. En tant que chef militaire, il est chargé de la défense de la colonie et des relations diplomatiques avec les Amérindiens. Enfin, il est responsable de la gestion du territoire et de la concession des seigneuries. Seul maître au pays, le gouverneur s’appuie alors sur une administration rudimentaire composée de quelques fonctionnaires. Durant le régime de la Compagnie des Cent-Associés, les gouverneurs ont la tâche difficile de concilier les intérêts de la compagnie et ceux du roi. Le commerce des fourrures est si peu lucratif qu’il peine à combler les besoins de la colonie. La situation se complique durant les années 1650 avec la destruction de la Huronnie, qui démantèle le réseau de traite des Français et rend l’approvisionnement en fourrures aléatoire. Les nombreuses guerres génèrent insécurité et instabilité politique. Entre 1636, date de l’arrivée du premier gouverneur Huault de Montmagny, et 1663, cinq gouverneurs se succèdent et les principaux habitants de la colonie se dressent contre la Compagnie des Cent-Associés. Pour le roi, il devient évident que la colonie a besoin d’une autorité supérieure pour concilier les intérêts divergents des commerçants, des colonisateurs et des missionnaires.

Une colonie royale (afficher)

L’année 1663 est une année charnière dans l’histoire de l’État en Nouvelle-France. Cette année là, le jeune roi Louis XIV exige la démission de la Compagnie des Cent-Associés en raison de son incapacité à administrer la colonie et pour ne pas avoir respecté ses obligations de peuplement.

« Ordonnons, voulons et nous plaît que tous les droits de propriété, justice et seigneurie, de pourvoir aux offices de gouverneurs et lieutenants généraux desdits pays et places, même de nommer des officiers pour rendre la justice souveraine, soient et demeurent réunis à notre couronne. » (Actes du pouvoir souverain, 1663, cité par Jacques Mathieu, La Nouvelle-France. Les Français en Amérique du Nord XVIIe-XVIIIe siècles, p. 103.)

Par ce geste, Louis XIV rapatrie la colonie dans le Domaine du roi et se rend personnellement responsable de son administration. Jusqu’à la fin du Régime français, il y aura encore des compagnies de commerce en Nouvelle-France, mais elles n’auront plus l’obligation d’assurer le peuplement et la rémunération des gouverneurs et des administrateurs comme c’était le cas sous les Cent-Associés. Avec la prise de pouvoir personnelle de Louis XIV, la colonie se dote d’institutions qui assureront le contrôle direct de la monarchie.

La centralisation absolutiste (afficher)

Les réformes appliquées en Nouvelle-France à partir de 1663 surviennent dans un contexte de centralisation qui caractérise la monarchie absolue de Louis XIV. Marqué durant son enfance par les événements de la Fronde (1648-1652), ce soulèvement de vieilles familles nobles et du Parlement de Paris contre la monarchie, Louis XIV s’efforcera une fois devenu roi de dépouiller la vieille noblesse de ses pouvoirs politiques. À partir de son accession au trône en 1661, il s’emploie à affaiblir progressivement les parlements et les institutions provinciales au profit d’une administration centralisée composée de fonctionnaires qui deviennent ses exécutants et qui sont redevables uniquement à sa personne.

L’intendant

L’un des changements majeurs est l’importance prise par les secrétaires d’État, dont les fonctions se précisent sous Louis XIV. En l’absence de premier ministre, ce sont eux qui administrent le royaume et prennent la majorité des décisions, seuls ou en accord avec le roi. La Nouvelle-France relève désormais du ministère de la marine, où est centralisée l’administration de toutes les colonies. Cette centralisation des décisions à Versailles se double d’une centralisation dans l’administration provinciale avec la nomination des intendants. Jusqu’au milieu du 17esiècle, les hommes du roi dans les provinces de France sont des officiers de finance, des justiciers, des militaires ou des commissaires envoyés en mission temporaire. Au fil des décennies, le roi nomme dans chaque province un intendant en poste permanent, chargé de transmettre et d’appliquer les ordres du roi et de lui faire rapport de son administration. Les intendants jouent ainsi le rôle de relais entre le pouvoir central et l’échelon local.

Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), contrôleur général des finances et secrétaire d’État à la marine

Sous Louis XIV, six grands personnages secondent le roi dans l’administration du royaume : le chancelier, le contrôleur général des finances et les secrétaires d’état aux affaires extérieures, à la guerre, à la maison du roi (responsable de la cour et de Paris) et à la marine. Sorte de ministère de l’intérieur, le contrôle général est un poste clé, puisqu’il est responsable des finances et de la nomination des intendants des provinces. Le poste de contrôleur général des finances est créé en 1665 pour Jean-Baptiste Colbert, qui cumule cette fonction avec le ministère de la marine, où il a charge non seulement des colonies, mais également de tout le commerce intérieur et extérieur. La puissance de ce personnage proche du roi et son intérêt pour les affaires coloniales expliquent les efforts importants consentis par la monarchie durant le 3e tiers du 17e siècle pour réformer l’administration, stimuler l’économie et envoyer des immigrants en Nouvelle-France.

Le même modèle est appliqué en Nouvelle-France dès 1663 avec la nomination du premier intendant : Louis Robert de Fortel. Ce dernier ne viendra jamais dans la colonie, de sorte que l’histoire de l’intendance canadienne débute réellement avec Jean Talon, qui débarque à Québec en 1665. Ancien intendant de la province française du Hainaut, Talon reçoit le titre d’intendant de justice, de police et des finances du Canada, de l’Acadie et de Terre-Neuve. Ses attributions sont aussi nombreuses que variées. Dans le domaine judiciaire, il est l’« œil et la main du roi », qui lui a délégué le pouvoir de rendre la justice en son nom. Il préside le Conseil souverain, tribunal de dernière instance (supra), il édicte les ordonnances et veille à l’application des lois. L’intendant est également chargé de la police, un terme dont la signification diffère de notre définition contemporaine et qui réfère à l’administration générale. Le travail de l’intendant en matière de police comprend notamment l’hygiène, la santé, la sécurité publique, la voirie et la prévention des incendies. Enfin, l’intendant a de vastes responsabilités financières : il gère le budget, contrôle les dépenses (y compris militaires) et fixe le cours des monnaies et des denrées (blé, viande). Il s’assure également d’approvisionner les magasins du roi où l’on stocke diverses marchandises comme des outils, des armes, des munitions ou des matériaux de construction. Plus généralement, l’intendant veille au développement socio-économique de la colonie et prend des mesures pour favoriser le peuplement et l’essor de l’agriculture, du commerce, des pêches et des industries. La tâche de l’intendant embrasse donc tous les aspectes de l’administration, ce qui en fait l’homme le plus au fait de la situation intérieure de la colonie. L’étendue de ses pouvoirs ne le rend cependant pas tout-puissant : l’intendant est soumis aux directives du roi et de ses ministres et doit obtenir leur approbation pour tout ce qui s’écarte de l’administration courante. En cas de problème, il est révocable selon le bon désir du roi.

Le Conseil souverain

L’année 1663 marque également la naissance du Conseil souverain de la Nouvelle-France, tribunal d’appel en matière civile et criminelle. À sa création, le Conseil est doté de pouvoirs étendus dans le domaine législatif et judiciaire. Il réglemente toutes les affaires de police générale et municipale, c’est-à-dire le maintien de l’ordre, la sécurité publique, l’entretien et l’approvisionnement des villes et le contrôle des dépenses. Avec le temps, le nombre de conseillers varie sans dépasser une dizaine de personnes dont font toujours partie le gouverneur, l’intendant et l’évêque. Le Conseil souverain siège à Québec, mais d’autres conseils siègeront au 18esiècle en Louisiane et à l’Île Royale.

Le fonctionnement du Conseil souverain de la Nouvelle-France s’apparente à celui des parlements des provinces de France. Contrairement au parlement anglais, dont le rôle est politique, le parlement français d’Ancien Régime a un rôle essentiellement judiciaire. C’est avant tout une cour d’appel. En principe, les parlements ne participent pas au pouvoir législatif, mais en pratique ils interviennent par l’entremise du droit d’enregistrement des ordonnances. Qu’entend-on par enregistrement ? C’est un acte qui officialise une décision et son application. Pour avoir force de loi, une ordonnance doit être publiée à l’audience du parlement et transcrite dans des registres spéciaux. Les conseillers du parlement en vérifient alors la légalité et l’équité et s’ils ont des remontrances à formuler, ils peuvent les adresser au roi. De même en Nouvelle-France, l’enregistrement des ordonnances et des arrêts du roi par le Conseil leur donne force de loi. En raison de l’éloignement de la colonie, le Conseil souverain de la Nouvelle-France a cependant un an pour exercer son droit de remontrance à l’endroit des décisions royales. Ce pouvoir de remontrance se révèle cependant de courte durée, puisque dès 1673, une déclaration royale retire aux parlements français ce droit de remontrances. Le Conseil souverain perd alors sa fonction d’examen de la législation et n’a plus qu’à l’enregistrer et à l’appliquer. La volonté du pouvoir royal d’affaiblir le pouvoir du Conseil se confirme en 1702 alors qu’il est renommé « supérieur » au lieu de « souverain », imitant en cela les parlements de France. Le nouveau Conseil supérieur perdra également ses prérogatives sur l’enregistrement des ordonnances, n’étant désormais autorisé à les enregistrer qu’après en avoir reçu la permission du gouverneur ou de l’intendant. Au 18esiècle, le Conseil supérieur n’est plus qu’un tribunal d’appel en matière civile et criminelle. Confiné au rôle d’exécutant des décisions du gouverneur et de l’intendant, il perd son influence sur la politique coloniale. Le poste de conseiller au Conseil n’en demeure pas moins prestigieux et convoité par l’élite de la société coloniale qui y trouve une façon de s’illustrer au service du roi.

Le gouverneur

La création du Conseil souverain et du poste d’intendant en Nouvelle-France dans les années 1660 diminue considérablement les attributions du gouverneur général, qui cumulait auparavant les pouvoirs législatif, judiciaire et militaire. C’est ce dernier pouvoir qui demeure la prérogative principale du gouverneur après 1663. Chef militaire, le gouverneur général a le commandement direct et suprême des troupes régulières et des milices dans la colonie. Certains gouverneurs ont d’ailleurs dirigé personnellement des campagnes contre les Iroquois au 17e siècle. La diplomatie avec les autochtones constitue le cœur du travail de défense du gouverneur, dont relève également le programme d’exploration du continent. Si les attributions du gouverneur peuvent sembler moins nombreuses que celles de l’intendant, son rôle de représentant personnel du roi le place néanmoins tout en haut de la pyramide hiérarchique de la colonie. Personnage de prestige, le gouverneur a le rang de lieutenant général dans les armées royales. C’est un officier de haut rang qui jouit d’un protocole digne d’un maréchal de France : il a sa place d’honneur à la cathédrale, possède sa propre compagnie de gardes, se déplace toujours accompagné d’officiers et de laquais et le tambour accompagne ses déplacements. Dans la colonie, sa parole est souveraine.

La relation entre le gouverneur et l'intendant (afficher)

Nous avons vu que le Conseil souverain a perdu progressivement ses fonctions politiques. En Nouvelle-France, ce sont le gouverneur et l’intendant qui gouvernent, ce qui a inspiré aux historiens l’expression gouvernement bicéphale. Par conséquent, la relation entre ces deux dirigeants est au cœur de la vie politique coloniale. Le gouverneur est le représentant personnel du roi dans la colonie, tandis que l’intendant exécute les politiques du roi et s’assure de l’application des lois. À l’exception du dernier (Vaudreuil), les gouverneurs sont toujours des Français recrutés dans la vieille noblesse d’épée. Ceux qui sont nommés en Nouvelle-France sont des officiers de métier qui ont fait partie de l’armée métropolitaine, de la marine militaire ou de l’armée coloniale. Les intendants du Canada sont aussi tous des Français issus de la noblesse de robe, une noblesse plus récente de culture juridique et dédiée au service du roi. Alors que le poste de gouverneur couronne une longue carrière militaire, celui d’intendant représente une parenthèse coloniale qui permet à son titulaire d’espérer obtenir une promotion dans la métropole. Certains intendants effectuent néanmoins de longs mandats, le record appartenant à Gilles Hocquart, qui passe une vingtaine d’années dans la colonie. Ces différences de rang et de fonction expliquent la prééminence hiérarchique du gouverneur sur l’intendant, visible notamment lors des processions où le gouverneur occupe toujours la première place. La Nouvelle-France étant une société d’Ancien Régime et donc particulièrement sensible à la hiérarchie, cette préséance du gouverneur sur l’intendant était source de conflits que le roi devait parfois arbitrer.

Les conflits et l’obligation de collaborer

Les historiens ont mis l’accent pendant longtemps sur les conflits opposant le gouverneur et l’intendant, occultant le fait qu’ils ont le plus souvent collaboré dans l’exercice de leurs fonctions. Les deux dirigeants doivent rédiger ensemble un rapport annuel au roi sur l’état de la colonie et partagent de nombreux domaines d’intervention, dont la concession des seigneuries, la réglementation du commerce des fourrures et de l’eau-de-vie, la fixation du prix des denrées et des droits seigneuriaux. Dans l’urgence, en temps de guerre ou de famine, le gouverneur et l’intendant ne peuvent pas toujours attendre les directives de Versailles pour agir et ont à prendre des décisions communes pour le bien de la colonie. Malgré cette obligation de collaboration, des conflits émergent en raison des frontières poreuses entre leurs attributions respectives. Le principal problème réside dans le pouvoir de dépenser du gouverneur et la responsabilité de l’intendant de veiller au budget. Le gouverneur peut, par exemple, ordonner des travaux sur les fortifications même si l’intendant juge les fonds disponibles insuffisants. Autre exemple, la traite des fourrures en Nouvelle-France étant intimement liée à la diplomatie avec les autochtones, le gouverneur s’arroge parfois des prérogatives en matière de commerce qui empiètent sur celles de l’intendant. À la fin du 17e siècle, à la demande du gouverneur et de l’intendant eux-mêmes, le ministère de la marine édicte un nouveau règlement précisant les attributions respectives des deux dirigeants. S’il ne prémunit pas la colonie contre les conflits de personnalité entre les deux dirigeants, il permet au moins d’éviter le type de conflits qui ont paralysé la vie politique coloniale à certains moments au 17esiècle.

Le clientélisme et le patronage : deux réseaux de pouvoir

Portrait de Charles de la Boische, Marquis de Beauharnois, 2e quart du 18 siècle, attribué à Louis-Michel Van Loo

Le gouverneur et l’intendant sont bien plus que de simples exécutants des politiques royales. Par leur connaissance du contexte local, ils exercent une influence considérable sur le ministre et inspirent – voire suggèrent – un grand nombre de ses politiques. La situation n’est pas différente dans les provinces de France, où le roi sollicite fréquemment l’avis de l’intendant avant de prendre une décision sur des enjeux locaux. Puisque c’est la monarchie qui accorde les titres de noblesse, concède les seigneuries et octroie la plupart des contrats et des postes dans l’armée ou dans l’administration, ses représentants dans la colonie, le gouverneur et l’intendant, ont donc un ascendant considérable sur la société coloniale. Dans une société d’Ancien Régime comme la Nouvelle-France, la réussite personnelle ne dépend pas seulement de la richesse ou de l’instruction, mais aussi – et surtout – de la capacité à obtenir les faveurs des autorités. L’opinion des autorités coloniales sur une personne peut être source de privilège ou de disgrâce. Par leur pouvoir de recommandation et les faveurs qu’ils accordent, l’intendant et le gouverneur peuvent ainsi se constituer une clientèle de courtisans dans leurs champs d’intervention respectifs. Le gouverneur général recommande ainsi au roi les candidats aux postes vacants dans l’armée. Ces postes sont fort convoités puisque les officiers nommés dans les forts et les postes de traite de l’intérieur du continent peuvent s’enrichir en faisant du commerce avec les Amérindiens. L’intendant n’est pas en reste et sa juridiction sur les finances coloniales lui attire des partisans alléchés par les contrats gouvernementaux.

Québec, capitale de la Nouvelle-France (afficher)

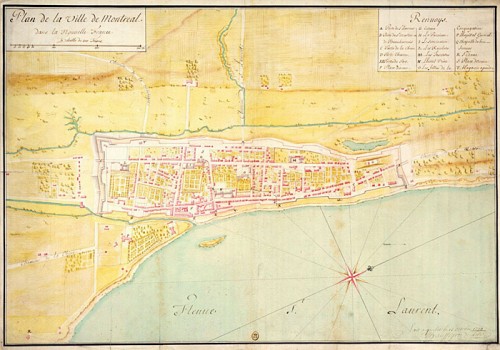

Capitale de la colonie, Québec regroupe la majeure partie des services administratifs et religieux. À Québec siègent le gouverneur général, l’intendant, le Conseil souverain et l’évêque ainsi que les titulaires des grands services de l’État, notamment le trésorier général, le grand voyer, les officiers de l’amirauté et de la prévôté. Si Québec est le siège politique officiel de la colonie, elle n’est pas le seul lieu de pouvoir. Durant l’été, le gouverneur et l’intendant s’installaient à Montréal pour recevoir les ambassades amérindiennes en provenance des Pays d’en Haut et gérer les affaires concernant la traite et le commerce. Ils sont de retour à Québec pour l’automne pour rédiger la correspondance officielle avec Versailles avant le départ des derniers vaisseaux. Le même phénomène se produit durant l’été en Louisiane, alors que le gouverneur particulier quitte la capitale de La Nouvelle-Orléans pour rencontrer ses alliés amérindiens à La Mobile.

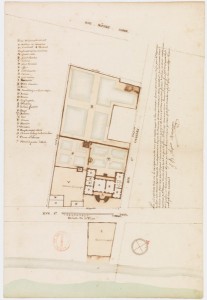

Le château Saint-Louis

Le château Saint-Louis est la résidence du gouverneur général et constitue de ce fait le cœur politique de la capitale. Il est surveillé en permanence par une garde militaire, symbole du rang et de la puissance du gouverneur. C’est le centre des opérations diplomatiques de la colonie et le lieu où le gouverneur répond à la volumineuse correspondance officielle avec la cour. C’est au château Saint-Louis que doivent se rendre les seigneurs pour rendre foi et hommage au roi devant le gouverneur et l’intendant avant de prendre possession de leur seigneurie. Le château anime la vie mondaine de la ville avec les nombreux banquets, réceptions et pièces de théâtre qui y sont offerts par le gouverneur. Ancêtre du château, le premier fort Saint-Louis est construit sur les hauteurs de Québec durant les années 1620 sous la direction de Samuel de Champlain. Il s’agit alors d’un modeste fort en bois, bientôt remplacé par un fort en pierre pour protéger les habitants d’une éventuelle attaque contre Québec. Après la mort de Champlain, le premier gouverneur Huault de Montmagny remplace le fort par un corps de logis en pierre qui deviendra le premier château Saint-Louis et logera les gouverneurs jusqu’à l’arrivée de Frontenac en 1672. Ce dernier agrandit et rénove l’édifice avant de le démolir et de le remplacer durant les années 1690 par un vaste immeuble de deux étages. Ce chantier permanent ne s’achève qu’en 1723 avec la complétion de l’aile ouest. Par ces rénovations successives et coûteuses, les gouverneurs visent à donner au château tout le lustre et le prestige rattachés à leur fonction. La fonction politique et militaire du château Saint-Louis survivra à la Conquête et le bâtiment sera habité par les gouverneurs anglais jusqu’à sa destruction par le feu en 1834.

Le château St-Louis, détail de la Vue de Québec et Carte figurative du promt secours envoyé…au vaisseau du Roy l’Éléphant, 1729, par Mahier

Le Palais de l’intendant

Il faut attendre le milieu des années 1680 avant que l’intendant n’occupe une résidence officielle. Auparavant, les intendants logeaient dans une maison située à côté du Séminaire de Québec, à l’extrémité est de la haute-ville. En 1686, le roi acquiert l’édifice de l’ancienne brasserie de Jean Talon, situé en basse-ville sur la rive droite de la rivière Saint-Charles. La brasserie, fermée depuis 1675 et louée par le roi pour entreposer des marchandises, est rénovée et agrandie de manière à loger l’intendant et à regrouper toutes les fonctions de l’intendance sous un même toit. Une salle y est aménagée pour accueillir les séances du Conseil souverain, qui siégeait auparavant au château Saint-Louis dans l’antichambre du gouverneur. Par la suite, l’édifice abritera également une suite pour l’intendant, une chapelle, une cour de justice pour la prévôté, une bibliothèque, les magasins du roi, une prison et un logis pour le geôlier et sa famille. Le feu détruit le Palais de l’intendant à deux reprises (en 1713 et en 1725) et à chaque fois les autorités métropolitaines en profitent pour construire un édifice de plus grande envergure. Le Palais de 1726 a des allures de château avec ses deux étages, son entrée monumentale et ses grands jardins. Tout comme le château Saint-Louis pour le gouverneur, le Palais est l’outil par lequel l’intendant exerce son pouvoir et affirme son prestige par les réceptions qu’il y donne pour la bonne société de Québec. À la Conquête, le Palais de l’intendant est récupéré pour loger les troupes britanniques. Il est détruit en 1775 lors de la tentative d’invasion américaine.

Les cérémonies et le pouvoir

Le faste architectural des édifices publics vise à refléter la grandeur de la monarchie française. Celle-ci s’incarne également dans les cérémonies publiques qui se déroulent dans les villes coloniales. Les processions, tout particulièrement, où chaque membre de l’élite occupe une place en fonction de son poste, permettent aux habitants de constater l’importance de la hiérarchie. Les changements de règne et les événements marquants de la vie du monarque donnent lieu à des cérémonies d’une ampleur exceptionnelle. L’arrivée d’un nouveau gouverneur général à Québec est signalée par un cérémonial élaboré comprenant discours, revue des troupes et rencontre officielle avec les représentants des divers corps de la société (officiers, magistrats, ordres religieux), le tout ponctué par des salves de canon. En 1730, on organise de grandes réjouissances à Québec et à Louisbourg en l’honneur de la naissance du fils de Louis XV. Les festivités s’étendent sur plus d’un mois et comprennent de nombreuses messes, processions, feux d’artifices, illuminations, soupers et bals. À maintes reprises, on chante le Te Deum, un chant de louange à la gloire du monarque. Dans une Nouvelle-France loin de Versailles, ces cérémonies fortement théâtralisées fournissent aux habitants une manifestation concrète de l’autorité royale.

Les juridictions et les autres colonies (afficher)

Dotée d’une structure gouvernementale semblable à celle des provinces de France, la Nouvelle-France se distingue par l’immensité du territoire à administrer et la présence inégale des institutions sur les diverses parties de ce territoire. Au 17e siècle, le Canada est divisé entre trois juridictions royales : Québec, Trois-Rivières et Montréal. Celles-ci relèvent des autorités de Québec, comme c’est également le cas pour l’Acadie et Plaisance (Terre-Neuve). Les colonies des Antilles (Martinique et Saint-Domingue) sont des gouvernements généraux dotés d’une administration indépendante, qui relève directement du secrétariat d’État à la Marine. Au 18esiècle, la Nouvelle-France comprend trois colonies : le Canada, la Louisiane et l’Acadie (Île Royale, après 1713). Chacune d’entre elles est dotée d’une administration semblable comprenant un Conseil supérieur, un gouverneur, un intendant (ou commissaire ordonnateur en Louisiane et en Acadie) et divers tribunaux et services administratifs. Dans les villes secondaires de sa juridiction (Montréal, par exemple), l’intendant ou le commissaire ordonnateur peut également compter sur un réseau de subdélégués permanents ou ponctuels pour agir en son nom, récolter de l’information ou instruire diverses affaires.

Ces trois colonies sont divisées en cinq gouvernements particuliers : Québec, Trois-Rivières, Montréal, la Louisiane et l’Acadie. Quant aux Pays d’en Haut (Grands Lacs), le projet d’en faire un gouvernement particulier ne voit jamais le jour et ses occupants demeurent soumis à l’autorité de Québec. Dans ce territoire non organisé, la stratégie d’occupation du territoire consiste à placer des représentants du roi parmi les nations amérindiennes. L’intégration des territoires amérindiens dans la zone d’influence française passe également par les missionnaires, qui relaient les nouvelles de l’État et en deviennent les ambassadeurs. A mesure que s’étend la zone d’influence française des Grands Lacs jusqu’à la Louisiane, le territoire se constelle de postes qui sont autant de foyers de la diplomatie française et où vivent des officiers et de petites garnisons qui remettent des présents aux nations alliées au nom du roi. Bien qu’ils gèrent des réalités très variées, les cinq gouvernements particuliers partagent une organisation à peu près semblable. Chacun d’entre eux est dirigé par un gouverneur particulier relevant du gouverneur général qui siège à Québec. Le gouverneur particulier est un officier qui commande dans une «place de guerre», c’est-à-dire une ville fortifiée dotée d’une garnison où il réside. Les places de guerre de la Nouvelle-France sont les villes de Québec, Trois-Rivières, Montréal, Louisbourg et la Nouvelle-Orléans. Dans chacune de ces villes, le gouverneur particulier est chargé de faire respecter les lois et de veiller à la sécurité de la ville, notamment par l’entretien des fortifications. Sur le plan de l’approvisionnement, la tâche du gouverneur particulier consiste à fournir les troupes en vivres, munitions et outils et à les loger, puisqu’en l’absence de caserne, les soldats logent chez l’habitant. Dans la ville principale de son gouvernement, chaque gouverneur est secondé par un État-major formé d’un lieutenant du roi, d’un major et d’un aide-major. Le lieutenant du roi assiste le gouverneur particulier dans ses fonctions et le remplace en son absence, tandis que le major est chargé de la discipline dans les troupes de la garnison et de la gestion du logement des soldats. Cette structure de gouvernement est calquée sur le modèle en place depuis des siècles dans les provinces de France, chacune d’entre elles ayant son gouverneur général avec sa suite d’officiers et de gardes.

La simplicité apparente de ces divisions territoriales masque l’ambigüité des rapports entre Québec et les différents gouvernements particuliers. Si l’Acadie et la Louisiane relèvent en théorie du gouverneur et de l’intendant à Québec, dans la pratique leurs dirigeants reçoivent leurs ordres le plus souvent directement de France. Cette situation s’explique par les difficultés de communication créées par la distance et par l’hiver qui interrompent les échanges entre Québec et les colonies atlantiques. Une lettre en provenance de la Louisiane peut prendre neuf mois pour atteindre la vallée du Saint-Laurent. Certains gouverneurs particuliers correspondent plus assidûment avec Québec et parviennent à coordonner leurs actions militaires en temps de guerre. Il serait donc faux de prétendre que les gouvernements particuliers ignoraient tout à fait les ordres de la capitale, si bien que l’on peut dire que leurs rapports variaient en fonction du contexte militaire et de l’attitude des administrateurs en place.

Les forts et les fortifications (afficher)

Le pouvoir colonial s’appuie sur un vaste réseau d’ouvrages défensifs constitué de forts, de redoutes et de fortifications urbaines, qui s’étend sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-France. Ce système défensif évolue au gré du contexte géopolitique et des considérations tactiques liées aux guerres franco-amérindiennes puis franco-britanniques. À Québec comme à Montréal, par exemple, les palissades de pieux utilisées lors des guerres franco-iroquoises du 17e siècle ne suffisent plus pour affronter l’ennemi anglais : elles sont donc remplacées par des enceintes de maçonnerie pouvant résister à un siège et soutenir les tirs d’artillerie. Lors de la guerre de Sept Ans, d’autres fortifications plus rudimentaires sont aménagées temporairement pour protéger certains sites. Lieux de pouvoir, les forts témoignent des frontières changeantes de la colonie et de l’évolution de sa stratégie de défense. Les forts Saint-Jean, Chambly et Sainte-Thérèse protègent la vallée du Richelieu, considérée comme la principale voie d’invasion en provenance des colonies britanniques et des territoires iroquois. Située à l’Île Royale (actuelle Île du Cap-Breton), la forteresse de Louisbourg figure au premier plan des efforts de la France pour contenir l’expansion des colonies anglaises au 18esiècle. Elle domine la ville du même nom, siège d’un gouvernement particulier qui a juridiction sur l’Île Royale, l’Île Saint-Jean et d’autres îles environnantes. Plus grosse forteresse française en Amérique du Nord, Louisbourg abrite une importante base militaire dotée d’une garnison permanente. Considérée comme le rempart du Canada, Louisbourg protège l’estuaire du Saint-Laurent pour dissuader les attaques de la Nouvelle-Angleterre ou leur résister, le cas échéant. Assiégée en 1745 puis restituée à la France par voie de traité, Louisbourg retourne aux mains des Anglais en 1758, une lourde perte qui préfigure la fin de la Nouvelle-France. Elle est abandonnée à l’issue de la guerre de Sept ans.

Les relations entre la population et le gouvernement (afficher)

Le respect de la réglementation

Le pouvoir absolu du roi s’accompagne du devoir de veiller au bonheur de ses sujets. En Nouvelle-France, la réglementation vise à répondre aux besoins des habitants et n’épargne aucun aspect de la vie en société. L’intervention de l’État est particulièrement visible dans le domaine économique. Par le moyen des ordonnances, l’État s’assure de la disponibilité de l’ensemble des biens et services nécessaires et établit les conditions de pratique des métiers (qualifications, permis, etc.), en plus de fixer le cours des monnaies et le prix des denrées. Il favorise également l’accès à la propriété foncière en veillant à la mise en valeur des terres et au respect des règles du régime seigneurial. L’éloignement et la lenteur des communications limitent toutefois le pouvoir de cet État, qui bien souvent ne dispose pas des moyens répressifs nécessaires pour contraindre les habitants à obéir aux lois. Le manque de surveillance contraint les intendants à répéter fréquemment leurs ordonnances pour s’assurer qu’elles sont respectées. En dépit du système de congés qui limite le nombre de permis de traite et des peines très sévères imposées aux contrevenants, les autorités ont bien du mal à empêcher les jeunes gens des campagnes de partir pour la course des bois. Au 18e siècle, les règlements interdisant de commercer avec les étrangers entraînent une contrebande quasi généralisée avec la Nouvelle-Angleterre. Le pouvoir royal est d’autant plus faible que la présence des institutions est très inégale d’une région à l’autre. En Acadie, par exemple, l’appareil d’État est presque inexistant et l’autorité du gouverneur doit sembler bien lointaine aux quelque 1200 personnes dispersées le long du littoral au début du 18esiècle. Dans cette colonie prise et restituée trois fois à la France, les seigneurs ont peu de pouvoirs et l’Église, avec son réseau de paroisses embryonnaires, n’est pas apte à assurer un véritable encadrement.

L’Église

L’action de l’Église est indissociable de celle de l’État car l’autorité du roi lui vient de Dieu : obéir au roi, c’est obéir à Dieu. Comme en France, la responsabilité du clergé en Nouvelle-France ne se limite pas à l’encadrement spirituel : par l’influence qu’elle exerce sur les comportements, l’Église contribue au maintien de l’ordre et de la cohésion sociale. Nombreux sont les mandements des évêques et les sermons des curés qui incitent les paysans à obéir à l’État. En plus de ses fonctions religieuses, le curé de paroisse joue un rôle civil : il est chargé de tenir les registres paroissiaux (enregistrement des naissances, mariages et décès) et lit les ordonnances royales lors de la messe dominicale avant de les afficher à la porte de l’Église. Cette dernière tâche sera retirée aux curés au 18e siècle et confiée aux capitaines de milice. Avec le soutien de l’État, les communautés religieuses assument aussi des services hospitaliers, éducatifs et d’assistance à la population. À Québec, les Ursulines dispensent l’enseignement aux jeunes filles, tandis que les Jésuites, les Récollets et les Sulpiciens offrent la formation aux garçons. Dès le 17e siècle, les trois villes principales du Canada (Québec, Trois-Rivières et Montréal) accueillent un Hôtel-Dieu géré par les religieuses hospitalières, auxquels s’ajoute à Québec et à Montréal un Hôpital général qui accueille les vieillards, les fous et les infirmes. (Pour en savoir davantage sur les institutions religieuses en Acadie et à la Nouvelle-Orléans, voir la rubrique Les communautés religieuses).

Le capitaine de milice : relais de l’État

Dans la Nouvelle-France du 18esiècle, le capitaine de milice est la courroie de transmission entre les habitants et les autorités. Dès les années 1660, la faiblesse des troupes militaires de la colonie oblige les autorités à constituer des milices. Inspiré par la milice garde-côte de France, qui défend les côtes contre les navires ennemis, le système oblige tout homme âgé de 16 à 60 ans en état de porter les armes à s’enrôler. L’organisation de la milice s’étend à l’ensemble de la colonie : chaque paroisse doit compter une compagnie de milice d’une cinquantaine d’hommes. Outre la défense de la colonie, la tâche des miliciens consiste à poursuivre les criminels et les déserteurs en plus d’effectuer des travaux de voirie et de prévenir les incendies dans les villes. À l’origine, le capitaine de milice est un habitant nommé par l’intendant pour s’occuper du recrutement et de l’entraînement des miliciens. Au fil du temps, il acquiert un rôle déterminant dans le fonctionnement administratif de la colonie. Le capitaine de milice est chargé notamment de la répartition des taxes, des corvées, des billets de logement des soldats et du prélèvement des blés en cas de disette. Après la mort de Louis XIV (1715), le capitaine de milice devient réellement le relais de l’État dans les campagnes alors qu’il remplace le curé pour lire les ordonnances et les publier à la sortie de la messe. Il s’agit généralement d’un homme estimé de ses concitoyens, sachant lire et écrire et aisé financièrement puisque ses nombreuses tâches ne sont pas rémunérées. Le prestige rattaché à sa fonction est son seul salaire : il a sa place réservée à l’Église juste derrière le seigneur, il reçoit le pain béni avant les autres paroissiens et a droit au port de l’épée alors que celui-ci est normalement réservé aux nobles. Ces marques de distinction sociale comme son appartenance au milieu rural lui confèrent une crédibilité lui permettant de faire respecter les règlements et de s’imposer comme intermédiaire entre la population et le gouvernement.

La représentation des habitants

La France d’Ancien Régime est une société élitiste et inégalitaire : ceux qui sont au pouvoir se distinguent des masses populaires par la naissance, la fonction, la richesse et la culture. Seuls les principaux habitants (nobles, seigneurs, grands marchands, officiers militaires, magistrats et fonctionnaires) ont les moyens de s’investir dans les affaires publiques et d’influencer les politiques militaires et commerciales grâce aux liens de parenté et de clientèle qu’ils entretiennent avec les autorités coloniales. Toutefois, quelle que soit leur origine sociale, les habitants de la colonie peuvent attirer l’attention des autorités sur un point particulier par l’intermédiaire de requêtes, mémoires ou placets adressés au gouverneur et à l’intendant à Québec. Ceux-ci examinent la revendication et formulent leur avis avant de la faire suivre au ministre pour obtenir ses instructions. Le ministre n’est nullement tenu d’acquiescer aux demandes qui lui sont formulées, bien qu’il n’est pas rare que des requêtes de particuliers se retrouvent à l’origine d’une législation. Le droit de réunion étant inexistant sous l’Ancien Régime, toute assemblée doit avoir été autorisée au préalable par les autorités, qui là encore ne sont nullement tenues de légiférer dans le sens des revendications exprimées. S’il n’y aura jamais d’institutions représentatives permanentes en Nouvelle-France, au fil des décennies les notables disposeront néanmoins d’une variété de tribunes pour exprimer leurs doléances. De 1647 à 1677, les habitants des principales villes sont représentés tour à tour par des procureurs-syndics, des maires et des échevins. Après cette date, les notables de Québec et de Montréal se réunissent occasionnellement lors d’assemblées de police où l’on discute de diverses questions touchant le bien public (prix du pain, poids et mesures, etc.). En parallèle, des assemblées exceptionnelles sont convoquées par les autorités coloniales pour obtenir l’avis des notables sur certaines questions. Ces mécanismes consultatifs disparaissent au début du 18esiècle. Jusqu’à la Conquête, les assemblées sont surtout le fait des négociants qui proposent des moyens d’améliorer le commerce et la circulation des biens et des personnes, en plus de s’exprimer plus largement sur les affaires économiques, politiques et militaires.

Des élus municipaux éphémères : échevins et procureurs-syndics

Depuis le Moyen âge, les communautés paysannes de France avaient coutume d’élire des représentants pour régler les affaires communes et faire valoir leurs intérêts auprès des autorités. Ce réflexe traversera l’Atlantique avec la colonisation, mais ne parviendra pas à s’implanter durablement. À l’époque de la Compagnie des Cent-Associés, des procureurs-syndics sont élus dans les villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal : leur rôle consiste à défendre les intérêts des habitants dans la gestion de la traite des fourrures et à les informer des décisions prises par les autorités de Québec. La population attend également d’eux qu’ils surveillent le fonctionnement général de l’administration civile. Abolis en 1662, les procureurs-syndics sont remplacés en 1663 par un maire et deux échevins avant d’être rétablis la même année par le nouveau Conseil souverain. En 1672, jugeant cette représentation insuffisante, le gouverneur Frontenac dote la ville de Québec de 3 échevins qui sont responsables du respect des règlements et du maintien de l’ordre public. Cette initiative déplut au ministre Colbert, qui tentait au même moment en France de diminuer les pouvoirs des corps de ville. Les échevins disparurent définitivement en même temps que les syndics et furent abolis en 1674 à Montréal, puis à Québec et à Trois-Rivières en 1677.

Contrairement aux notables, les petits habitants n’ont jamais eu de tribune pour faire valoir librement leur point de vue aux autorités. Dans les campagnes, les paysans peuvent toutefois solliciter la permission de s’assembler auprès de l’intendant. Sous la supervision du capitaine de milice, ils discutent alors de questions d’intérêt général, telles que la construction d’une église ou la réparation d’un chemin. Le procès-verbal de l’assemblée est ensuite envoyé à l’intendant ou son subdélégué, qui en approuve ou rejette les conclusions. Qu’il s’agisse d’assemblées urbaines ou rurales, la représentativité n’est pas proportionnelle à la population totale de la collectivité : seule une minorité réussit à s’élever au-dessus de la masse et possède le temps et l’influence pour s’investir dans la sphère publique.

L’absence d’institutions représentatives ne favorisait pas les actions collectives. La résistance s’exprime surtout de façon passive et individuelle. Contrairement à la situation en France, les émeutes liées à la famine, par exemple, sont très rares dans la colonie. La montée du prix des denrées de base provoque certes des réactions chez les paysans, mais les mesures prises pour éviter les disettes permettent généralement d’éviter les révoltes. Les soulèvements sont encore plus rares chez les élites, qui doivent entretenir de bonnes relations avec les autorités coloniales pour obtenir les faveurs et les recommandations dont dépendent leur richesse et leur statut. Peu importe le motif de leurs revendications, les habitants de la colonie demeurent attachés à leur roi et ne remettent pas en question le pouvoir monarchique, reflet d’une vision hiérarchisée de l’ordre social partagée par tous les groupes au sein de la société.

Pistes de lecture (afficher)

Numéro thématique « La gouvernance en Nouvelle-France », Bulletin d’histoire politique, vol. 18, no 1 (automne 2009). Articles de :

– Blais, Christian, « La représentation en Nouvelle-France », p. 51-75.

– Chartrand, René, « La gouvernance militaire en Nouvelle-France », p. 125-136.

– Delâge, Denys, « Modèles coloniaux, métaphores familiales et logiques d’empire en Amérique du Nord aux XVIIe et XVIIIe siècles », p. 103-124.

– Grenier, Benoit, « Pouvoir et contre-pouvoir dans le monde rural laurentien aux XVIIe et XVIIIe siècles : sonder les limites de l’arbitraire seigneurial », p. 143-163.

– Ouellet, Marie-Eve, « Structures et pratiques dans l’historiographie de l’État en Nouvelle-France », p. 37-49.

Banks, Kenneth J. Chasing Empire across the Sea. Communications and the State in the French Atlantic, 1713-1773. Montréal/Kingston, McGill/Queen’s University Press, 2003. 319 p

Blais, Christian et al. Québec. Quatre siècles d’une capitale. Québec, Publications du Québec, 2008. 692 p.

Coates, Colin M. « La mise en scène du pouvoir : la préséance en Nouvelle-France », Bulletin d’histoire politique, 14, 1 (2005), p. 109-118.

Cloutier, Céline et Paul-Gaston L’Anglais. On a fouillé le passé ! Cinq sites archéologiques de Québec à découvrir. Québec, Ministère de la culture et des communications, 1999. 40 p.

Crowley, Terry. Louisbourg : forteresse et port de l’Atlantique. Ottawa, Société historique du Canada, 1990. Coll. « Brochure historique », no 48.

Havard, Gilles et Cécile Vidal. Histoire de l’Amérique française. Paris, Flammarion, 2008. 863 p.

Mathieu, Jacques. La Nouvelle-France. Les Français en Amérique du Nord XVIe-XVIIIe siècles. Québec, Presses de l’Université Laval, 2001. 271 p.

Richet, Denis. La France moderne : l’esprit des institutions. Paris, Flammarion, 1973. 188 p.

Saint-Hilaire, Marc et al. Les traces de la Nouvelle-France au Québec et en Poitou-Charente. Québec, Presses de l’Université Laval, 2008. 308 p.

Trudel, Marcel. La Nouvelle-France par les textes. Les cadres de vie. Montréal, Hurtubise-HMH, 2003. 432 p.