-

- Introduction

- Colonies et Empires

- Les explorateurs

- Jacques Cartier 1534-1542

- Samuel de Champlain 1604-1616

- Étienne Brûlé 1615-1621

- Jean Nicollet 1634

- Jean de Quen 1647

- Médard Chouart Des Groseilliers 1654-1660

- Pierre-Esprit Radisson 1659-1660

- Nicolas Perrot 1665-1689

- René-Robert Cavelier de La Salle 1670-1687

- Charles Albanel 1672

- Jacques Marquette 1673

- Louis Jolliet 1673-1694

- Louis Hennepin 1678-1680

- Daniel Greysolon Dulhut 1678-1679

- Louis-Armand de Lom d’Arce, baron de Lahontan 1684-1689

- Pierre de Troyes 1686

- Pierre Le Moyne d’Iberville 1686-1702

- Antoine Laumet dit de Lamothe Cadillac 1694-1701

- Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye 1732-1739

- Activités économiques

- Population

- Vie quotidienne

- Héritage de la Nouvelle-france

- Liens utiles

- Crédits

Population

Groupes sociaux

À quoi ressemblait la société en Nouvelle-France? Était-elle le reflet de la société métropolitaine de l’Ancien Régime? Ou était-elle différente? Si tel était le cas, qu’est-ce qui faisait qu’elle n’était pas identique à celle dont elle était pourtant issue? C’est à toutes ces questions et à bien d’autres qu’Arnaud Bessière répond dans le présent article portant sur les groupes sociaux.

L’auteur dresse un tableau de la population coloniale à différentes époques, en s’arrêtant sur chacune des catégories sociales : les seigneurs, les marchands, les artisans, les paysans et les domestiques. Il nous rappelle leur importance et il analyse leurs modes de vie ainsi que leurs devoirs et leurs responsabilités. L’on découvre alors qu’il existe, comme en France, de fortes disparités au sein même des catégories sociales. Parmi les seigneurs, par exemple, certains tentent de reproduire les pratiques propres à leur groupe de la métropole, tandis que d’autres parviennent tout juste à survivre sur leurs terres. Au sein des marchands, quelques-uns parviennent à se bâtir de véritables fortunes, tandis que les autres, la majorité, vivotent grâce à de petits commerces.

L’article d’Arnaud Bessière permet de mieux percevoir la hiérarchisation qui prévalait au sein de la colonie de Nouvelle-France et à l’intérieur même des différents groupes sociaux. Il met ainsi en lumière la façon dont s’est progressivement construite une société nouvelle, qui se distinguait de celle de la France.

Les seigneurs (afficher)

Le régime seigneurial : un mode de peuplement?

En 1627, le cardinal de Richelieu fonde la Compagnie des Cent-Associés, dite aussi « Compagnie de la Nouvelle-France ». Cette entreprise reçoit le mandat de peupler la colonie et d’en évangéliser les habitants. En échange, elle détient le pays « en toute propriété, justice et seigneurie » et jouit du monopole de la traite des fourrures à perpétuité. C’est ainsi que le régime seigneurial est officiellement établi en Nouvelle-France. Ce régime, qui a fait du Canada une immense seigneurie, durera plus de deux siècles.

Le régime seigneurial est une forme institutionnelle de distribution et d’occupation des terres. Son implantation en Amérique devait, en principe, favoriser l’établissement d’habitants et le développement de la colonie. Or, pour diverses raisons, notamment la difficulté de financer l’entreprise et la prise de Québec par les frères Kirke, en 1629, la Compagnie ne concède sa première seigneurie qu’en 1634. Le 15 janvier de cette année, Jean de Lauson, premier directeur de la Compagnie des Cent-Associés et futur gouverneur de la Nouvelle-France (de 1651 à 1657), octroie au percheron Robert Giffard un fief, qui portera plus tard le nom de « seigneurie de Beauport ». Avant cette date, les seigneuries existantes sont celles des Jésuites et du pionnier et apothicaire Louis Hébert. Entre 1634 et 1663, la Compagnie des Cent-Associés, par l’intermédiaire de compagnies sous-contractantes, distribuera 104 seigneuries à 69 seigneurs, dont sept communautés religieuses. Après 1663, la Couronne en concédera plus d’une centaine d’autres.

Lorsque le seigneur reçoit sa seigneurie, il a le devoir de la peupler en accordant à son tour des parts de terre, qu’on appelle « censives », aux colons qui en font la demande. Ces derniers deviennent alors ses censitaires. Au début, les seigneurs recrutent les censitaires en leur promettant de payer leur voyage depuis la France. Dans les faits, peu de seigneurs laïcs ont respecté cet engagement, en bonne partie à cause des coûts élevés de la traversée.

Certains historiens ont laissé entendre que le régime seigneurial était un système de peuplement alors que d’autres ont affirmé le contraire. Il est vrai que l’État s’est servi du régime pour accélérer la colonisation, mais si on fait exception des communautés religieuses, avant 1663, bien peu de personnes sont venues au Canada grâce à des seigneurs.

Qui sont les seigneurs?

Les premiers propriétaires de seigneuries sont, pour la plupart, des nobles et des communautés religieuses. Au fil du temps, par vente ou par héritage, les seigneuries changent de mains et sont morcelées. À la fin du XVIIIe siècle, la bourgeoisie d’origine française ou britannique possède plus de seigneuries que la noblesse.

La noblesse canadienne représente à peine 4 % de la population sous le Régime français, soit un peu plus de 200 personnes. Elle s’est formée essentiellement par l’immigration, l’anoblissement de natifs du Canada ayant été tout à fait secondaire. La noblesse se caractérise par une forte mortalité masculine à cause des carrières militaires vers lesquelles s’orientent la plupart des hommes. Elle a, en revanche, un fort taux de fécondité, contrecarré par une forte mortalité infantile attribuable à la mise en nourrice, une pratique fréquente dans cette catégorie sociale. Les nobles se marient habituellement entre eux, bien que de nombreuses filles choisissent les ordres au lieu de prendre un époux. Ces dernières jouent alors un rôle important au sein des communautés religieuses de la colonie.

Les nobles, qui préfèrent vivre en milieu urbain, se rendent rarement dans leurs seigneuries. Ils habitent des hôtels particuliers richement meublés, portent perruques et vêtements luxueux. Comme leur rang leur interdit le travail manuel ou la pratique de professions jugées avilissantes, les hommes choisissent majoritairement le service militaire qui, croient-ils, va assurer leur subsistance et leur permettre de remplir leur premier devoir : servir le roi. L’engagement dans l’armée renforce aussi l’identité nobiliaire des familles. Pas étonnant donc de trouver parmi eux nombre d’officiers du régiment Carignan-Salières et des troupes de la Marine. Les appointements d’officiers civils ou militaires, jugés insuffisants, ne représentent cependant pas leur seule source de revenu. Alors qu’en France le commerce est interdit à la noblesse, au Canada, à partir de 1685, il lui est accessible et s’avère être le seul secteur qui permette d’accumuler un capital substantiel. C’est ainsi que des nobles feront fortune dans la fourrure en commandant des postes de l’Ouest. Cet avantage a cependant l’inconvénient de les obliger à laisser femme et enfants derrière eux. Dans ce cas, l’épouse prend la relève et gère les biens de la famille.

Malgré la relative pauvreté de la noblesse canadienne comparativement à celle de la métropole, elle est très stratifiée. À son sommet figurent les familles Vaudreuil, Ramezay et Longueuil, symboles de l’élite coloniale qui cumulent les honneurs et les fonctions les plus lucratives au sein de l’armée. Viennent ensuite les familles qui occupent des postes importants dans l’administration ou dans l’armée. Enfin, tout en bas de la pyramide, un groupe contraint de résider sur ses terres, appauvri au fil des générations par les partages successifs et qui s’apparente de plus en plus à la paysannerie.

Une distribution inégale des seigneuries

La possession d’une seigneurie revêt un réel prestige et témoigne d’une réussite sociale. S’agit-il toutefois d’une entreprise lucrative pour le seigneur? Oui, s’il réussit à mettre la terre en valeur, en recrutant des colons, en construisant un moulin et en entretenant les routes. Or, au XVIIe siècle, la plupart des seigneurs laïcs s’en remettent plutôt à l’accroissement naturel de la population pour le peuplement, au lieu de recruter en France. Ce qui n’est pas le cas des communautés religieuses, dont les seigneuries procurent des revenus non négligeables. En ce qui a trait aux seigneuries appartenant à des laïcs en particulier, il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle pour qu’elles deviennent enfin rentables.

La distribution des seigneuries est très inégale. En 1663, sur un total de 62 seigneurs laïcs, 84 % sont des nobles. Douze millions d’arpents ont alors été concédés par les Cent-Associés et près de la moitié appartiennent à un seul seigneur, la veuve de Jean de Lauson fils. Quatorze seigneurs se partagent 45 %de la superficie, et un groupe de sept familles se distingue particulièrement : les Ailleboust, Bourdon, Giffard, Godefroy, Lauson, Legardeur et Leneuf.

En 1672, l’intendant Jean Talon procède à la plus importante distribution de seigneuries du Régime français. Il en concède plus de 40 dans les régions de Montréal et de Trois-Rivières, et convainc 25 officiers, lieutenants ou enseignes du régiment de Carignan de rester au pays et d’accepter un fief baigné par la rivière Richelieu. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, Vaudreuil (1703-1726) et Beauharnois (1726-1747) étendent les zones de colonisation jusqu’au lac des Deux-Montagnes, à l’Outaouais, à la Beauce et au lac Champlain. À la fin du Régime français, la population, qui atteint 70 000 personnes, est disséminée dans environ 250 seigneuries, de taille et de population variées. Certaines des seigneuries s’étendent sur quelques centaines d’arpents seulement, d’autres, sur plusieurs centaines de milliers. Le territoire qu’elles couvrent s’étend de la Malbaie aux frontières de l’Ontario actuel.

Les obligations et les droits des seigneurs

Les obligations

Tout seigneur a des obligations envers l’État et ses censitaires. L’acte de foi et hommage est un des premiers devoirs envers l’État. Par ce geste, il s’engage de façon solennelle devant l’intendant, représentant du roi, à remplir toutes ses obligations de seigneur. Il doit aussi présenter à l’intendant un aveu et dénombrement de sa seigneurie, c’est-à-dire une description de chacune des terres concédées, le nom des censitaires, l’étendue des cultures ainsi que les sommes à verser en taxes. Ce recensement a pour objectif de montrer aux autorités coloniales qu’il remplit convenablement ses obligations. Le seigneur doit aussi réserver, à l’intention du roi, le bois de chêne de sa seigneurie pour la construction de navires. Enfin, s’il vend sa propriété, il doit s’acquitter du droit de quint, une taxe de vente équivalant au cinquième de la valeur du fief et payable à l’État par l’acheteur. Cette mesure vise à limiter les ventes et à rendre plus difficile la spéculation.

Le seigneur doit tenir feu et lieu dans sa seigneurie, c’est-à-dire y posséder un manoir habité. Il n’est pas tenu d’y vivre toute l’année – la plupart sont d’ailleurs absents de leur seigneurie –, mais le manoir doit au moins être occupé par une personne responsable. L’obligation la plus importante du seigneur demeure toutefois la concession de terres aux colons qui en font la demande. Il doit également construire et entretenir un moulin à blé pour leurs besoins. Enfin, il est soumis aux mêmes charges que les censitaires en ce qui a trait aux contributions de l’Église et aux travaux de voirie.

Les droits

Être seigneur signifie aussi, et surtout, posséder des droits. Dans un premier temps, il y a les droits honorifiques. Le seigneur peut en effet recevoir un banc gratuit à l’église ainsi qu’une place privilégiée auprès du curé. Il jouit également d’honneurs civils de la part de ses censitaires, par exemple, à l’occasion de la plantation du may. Ces droits honorifiques attestent publiquement de son statut dans la hiérarchie sociale. Les autres droits, dits onéreux, sont prévus dans l’acte de concession et correspondent à des revenus à la fois réels et symboliques.

Au premier rang de ces droits onéreux, il y a d’abord le cens, redevance annuelle et imprescriptible qui reconnaît la propriété éminente du seigneur sur la terre du censitaire. Il s’agit d’un droit plus symbolique que lucratif, mais il n’en est pas moins le fondement de la relation inégalitaire entre le seigneur et le censitaire. Le seigneur prélève aussi les rentes, une redevance annuelle que doit lui payer le censitaire, en argent ou en marchandises. La rente est généralement de 20 sols par arpent de front. Tant que les terres ne sont pas suffisamment défrichées pour procurer au bétail un pâturage convenable, le censitaire doit avoir accès à la commune. Si tel est le cas, il peut se voir imposer des frais par le seigneur. Si le censitaire vend la terre qui lui a été donnée, il doit verser au seigneur une taxe qu’on appelle les lods et ventes, laquelle correspond au douzième de la valeur de la parcelle. Cette taxe a également pour but de rendre plus difficile la mutation des terres. Le droit de retrait permet par ailleurs au seigneur de racheter, dans les 40 jours, une terre qui aurait été vendue à un prix trop bas.

Le seigneur dispose également d’une multitude de privilèges. Il bénéficie du droit de réunion, qui lui permet de reprendre une terre concédée au bout d’une année si celle-ci n’a pas encore été cultivée. Il peut se réserver une part du produit de l’exploitation des pêches. Il a également un droit de réserve, par lequel il peut prélever sur les terres de ses censitaires le bois de chauffage et les matériaux destinés à la construction d’une église, d’un manoir ou d’un moulin. Le droit de banalité lui accorde le monopole de la construction des moulins à farine à l’intérieur de sa seigneurie et oblige les censitaires à y faire moudre leurs grains contre un droit de mouture. Le seigneur est aussi libre d’imposer des corvées. Au nombre de trois ou quatre par année, ces journées de travail obligatoires sont consacrées soit à l’entretien des terres et des bâtiments appartenant au seigneur, soit à l’entretien des terrains, des chemins et des bâtiments communs. Enfin, le seigneur dispose du droit de justice. Il peut ainsi régler les conflits civils qui surviennent à l’intérieur des limites de sa propriété, mais dans les faits, peu d’entre eux y ont érigé un tribunal.

Le régime seigneurial canadien diffère peu de celui de la France. Dans les deux cas, il s’agit d’un régime de propriété qui permet aux seigneurs de prélever une partie de la production des paysans sans avoir à investir, sauf s’ils construisent un moulin. Ce système découle directement du mode de propriété médiévale, mais au Canada – comme en France d’ailleurs au 17e siècle, les paysans sont libres; il de s’agit plus de serfs, liés à la terre. il est des terres fort rentables, d’autres où on a peine à survivre. Les seigneurs se heurtent souvent à la résistance des censitaires au moment de verser les rentes, particulièrement lorsqu’ils exigent plus que leur dû ou s’ils négligent leurs obligations. Dans l’ensemble, nombreux sont les historiens qui désignent le système seigneurial comme une source d’inégalité sociale et soulignent le pouvoir exagéré des seigneurs de s’approprier les surplus agricoles.

Les marchands bourgeois et les négociants (afficher)

Une profession hiérarchisée

Les marchands et les négociants assurent la plus grande partie de l’approvisionnement et de la distribution des produits européens. On distingue les marchands canadiens des marchands français. Au XVIIe siècle, ces derniers sont largement majoritaires dans la vallée du Saint-Laurent et, au siècle suivant, la situation s’inverse. Déjà, entre 1717 et 1745, les agents de firmes métropolitaines et les officiers marchands représentent respectivement 38 % et 16 % des marchands à Québec, et le reste du groupe, soit 46 %, est composé de marchands nés dans la colonie.

Au sommet de la hiérarchie commerciale se trouvent les gens les plus riches du pays, à savoir les négociants de Québec et de Montréal spécialisés dans l’importation et l’exportation. Ces derniers entretiennent des liens avec plusieurs maisons de commerce françaises, tant catholiques que protestantes. Le commerce d’importation auquel s’adonnent ces négociants leur rapporte « des bénéfices de 20 à 30 % en temps de paix et de plus de 100 % en temps de guerre » selon l’historienne Louise Dechêne. Par leur richesse et leur influence, ces négociants se distinguent nettement du reste de la société. À eux surtout reviennent les charges d’officiers de milice en ville, les sièges au Conseil supérieur de Québec et d’autres honneurs officiels qui leur permettent de se rapprocher de la noblesse.

Les marchands détaillants des deux principales villes de la colonie arrivent bon deuxièmes. Ils assurent la réception des marchandises des négociants et leur distribution dans la vallée du Saint-Laurent. Chaque grande ville est pourvue d’une aire – « la bourse » ou « le change » – où se réunissent ces marchands pour régler leurs affaires commerciales.

Au même niveau que ces marchands détaillants se situent les marchands voyageurs et les équipeurs, qui achètent des négociants les fournitures dont ils ont besoin pour leurs échanges avec les Amérindiens. Les marchands voyageurs et les équipeurs dominent le commerce des fourrures à Montréal. Au XVIIe siècle, les plus entreprenants des classes inférieures de la société peuvent trouver dans ce commerce une façon de s’élever dans la hiérarchie. On peut diviser ce groupe en deux : les grands marchands, comme Alexis Lemoine Monière, qui engage chaque année un personnel important pour faire la traite, et les petits, qui recrutent seulement quelques engagés.

Plus bas dans la hiérarchie commerciale se trouvent les prêteurs, les gens de commerce et les marchands artisans. Ils approvisionnent en marchandises les campagnes de la vallée du Saint-Laurent et assurent ainsi les relations avec le monde extérieur. Leurs effectifs s’accroissent à mesure que progressent les défrichements et qu’augmente la population des seigneuries.

Enfin, tout au bas de l’échelle, il y a les marchands qui voient seuls à leurs affaires, sans recourir aux services d’engagés.

Dans l’ensemble, malgré les écarts considérables de fortune qui caractérisent ce groupe, le commerce des fourrures mobilise l’essentiel de leurs activités. Principale source de revenus dans la colonie, la traite des fourrures va faire la fortune de nombreux marchands. Leur train de vie demeurera toutefois modeste en comparaison de celui des nobles.

Le mode de vie des marchands

Comme chez les seigneurs, les mariages se contractent généralement à l’intérieur du groupe. Les alliances familiales concourent à consolider la communauté et permettent à certains de gravir quelques échelons de la hiérarchie.

Les plus riches négociants possèdent de vastes demeures en pierre qui comportent plusieurs pièces. L’ameublement à la mode parisienne et le « goût de l’intime », alors en plein essor dans la France du XVIIIe siècle, témoignent de leur attachement à la métropole. Ces maisons présentent aussi des éléments proprement coloniaux, tels que les toits fortement pentus, et comprennent des poêles en fer et des peaux de caribou.

Au XVIIe siècle, le marchand vit dans une demeure simple dont le style s’apparente à celui d’une simple maison paysanne. Au siècle suivant, les marchands les plus prospères possèdent une maison plus élaborée et généralement construite en maçonnerie. Celle-ci maison donne sur la Place royale à Québec ou sur le marché à Montréal. Elle compte environ six pièces et plusieurs cabinets. Le magasin est à l’étage, et la boutique est généralement au rez-de-chaussée. Au début de la carrière du marchand, l’intérieur de sa maison est presque aussi dépouillé que celui des classes inférieures, mais il a tôt fait d’acquérir des biens qui correspondent à son niveau de fortune. Chez les plus aisés, meubles, vêtements, ustensiles et vaisselle sont abondants, mais la présence d’argenterie, de lits bien garnis, de tapisseries et d’au moins un poêle en fer, élément essentiel de confort qui n’est pas encore à la portée du peuple, atteste clairement d’une certaine réussite matérielle.

Contrairement à leurs homologues de la métropole, les marchands du Canada investissent peu dans la terre. Lorsque le mari s’absente pour raisons d’affaires ou lorsque décède le chef de famille, sa femme prend parfois la relève. Marie-Anne Barbel en est un bon exemple. Épouse du marchand bourgeois Jean-Louis Fornel, elle a poursuivi les activités de son défunt mari. Elle s’est occupé du magasin, a obtenu la concession de postes de traite, notamment à Tadoussac, et a poursuivi l’exploitation d’une poterie-briqueterie à Québec. Soucieuses de transmettre leur patrimoine, les familles de marchands envoient leurs fils à l’école jusqu’à 14 ans environ, les incitent à effectuer un stage dans les comptoirs de l’Ouest, puis à parfaire leur apprentissage chez un marchand du Canada ou de France.

C’est avec beaucoup de sérieux que les marchands s’appliquent à s’enrichir et à se faire respecter. Ils sont rarement mêlés aux affaires scandaleuses et bruyantes des officiers et de certains nobles. Ils mènent généralement une vie paisible, prennent part aux affaires publiques, s’engagent volontiers dans les activités paroissiales et n’hésitent pas à soutenir ces dernières financièrement.

Les marchands et les négociants de la Louisiane et du Pays des Illinois

En Basse-Louisiane et au Pays des Illinois, les marchands et les négociants sont peu nombreux. Ils s’enrichissent grâce à la propriété, à l’élevage et à l’agriculture destinée à l’exportation. Leur fortune et leur rang social sont étroitement liés à la quantité de main-d’œuvre esclave qu’ils possèdent.

Comme c’est le cas dans la vallée du Saint-Laurent, leurs habitations reflètent leur statut social et offrent un confort matériel proche de celui des élites. Ces fortunés portent cannes à pommeau, tabatières en or ou en argent et disposent d’assiettes de porcelaine et d’ustensiles en argent. S’ils soignent leurs relations avec les autorités civiles et militaires, ils peuvent aspirer à obtenir diverses fonctions de direction. Ils dominent ainsi l’assemblée des habitants et se font nommer ou élire officiers de milice, marguilliers, recouvreurs de dîme ou syndics.

Les gens de commerce et de métier (afficher)

Les gens de commerce et de métier offrent la plupart des biens et des services essentiels à la population. Ils habitent surtout dans les deux principaux centres urbains que sont Montréal et Québec. En milieu rural, où la population est dispersée, ils sont moins en demande, car les habitants fabriquent eux-mêmes la plupart de leur équipement ou empruntent celui des voisins.

Les premiers artisans du pays sont des engagés recrutés pour travailler au défrichement des terres. Ceux qui décident de rester au Canada au terme de leurs trois années d’engagement choisissent habituellement de s’installer à la ville, pour y ouvrir boutique et offrir leurs services. Répondant ainsi à la demande d’une population croissante, ils forment la relève qui assurera la transmission des métiers.

La diversité des métiers

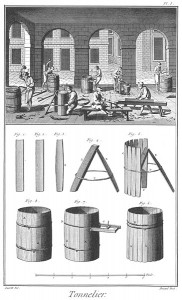

L’artisanat se décline en une multitude de métiers. Très sollicités dans un pays où tout est à bâtir, les maçons, les tailleurs de pierre, les menuisiers et les charpentiers forment le plus gros contingent d’artisans de la colonie. Ils participent à la construction des édifices publics et conventuels aussi bien que des fortifications, des moulins, des barques et des résidences des particuliers. Quant aux multiples pièces de mobilier qui assurent le bien-être matériel des habitants, elles sont l’œuvre des menuisiers. À ce groupe, il faut ajouter les tonneliers dont la pratique est assez lucrative. Ils confectionnent les principaux contenants de l’époque, les barils et les tonneaux utilisés pour conserver et transporter les marchandises, telles que l’alcool, l’huile, le poisson, la farine et les pois.

Le deuxième groupe en importance est composé des artisans du métal, à savoir les forgerons, les taillandiers, les charrons, les chaudronniers, les serruriers et les armuriers. De tous ces hommes de métier, le forgeron est le plus polyvalent : équipé d’un foyer et d’un soufflet, il peut aussi bien faire office de taillandier, d’armurier que de serrurier. Aux compétences fort utiles aux paysans, pour lesquels ils fabriquent ou réparent l’outillage agricole, ces artisans servent également les marchands et les voyageurs, qui les emploient dans les postes de traite pour la fabrication des outils et la réparation ou le montage des indispensables fusils.

La force physique que requièrent ces métiers est moins indispensable aux artisans de l’alimentation, tels les bouchers et les boulangers, deux professions réglementées et étroitement surveillées par l’État afin d’assurer le bon ravitaillement des communautés. Il y a aussi des meuniers, des fariniers et divers artisans du textile, du cuir et de l’habillement, qui incluent les tisserands, les sabotiers, les tailleurs d’habits, les couturières ainsi que les tanneurs, qui transforment les peaux en cuir utilisable par les cordonniers.

Enfin, la colonie compte quelques artisans spécialisés dans les métiers dits « de luxe », comme les perruquiers, les sculpteurs, les tapissiers et les orfèvres. Ces artisans sont cependant peu en demande au Canada puisque la majorité de la population est composée d’habitants qui n’ont ni le besoin ni les moyens de se prévaloir de leurs services. Cette main-d’œuvre reste néanmoins utile aux quelques seigneurs, nobles et hauts fonctionnaires qui souhaitent se démarquer des « petites gens » et mener sensiblement le même train de vie que celui qu’ils ont quitté ou qui est en vogue dans la métropole.

La transmission du savoir-faire

Dans la colonie, trois éléments permettent de garantir la pérennité des métiers spécialisés : l’école, la transmission familiale et l’apprentissage chez l’artisan.

Il existe, sous le Régime français, deux écoles destinées exclusivement à former des jeunes à un métier spécialisé. La première, dite de Saint-Joachim, se situe près de Québec à la seigneurie de Beaupré, acquise en 1662 par monseigneur Laval, puis remise par la suite au Séminaire de Québec. L’établissement met du temps à prendre son envol de sorte qu’en 1685, seulement 12 étudiants sur 31 se consacrent à l’apprentissage d’un métier. Par ailleurs, l’école, trop éloignée de la ville, recrute de plus en plus difficilement ses apprentis et ses professeurs, particulièrement sollicités en milieu urbain. À partir de 1705, l’établissement devient apparemment une école d’agriculture; les élèves sont dorénavant employés aux travaux des champs entre deux cours de lecture et d’écriture.

La seconde école est à Montréal. Il s’agit de l’école des frères Charron, qui ouvre ses portes en 1694. Elle fait partie de la maison de charité fondée deux ans plus tôt par les frères Hospitaliers de la Croix et de Saint-Joseph, dont le fondateur est François Charron. L’établissement, qui deviendra l’Hôpital général de Montréal, a pour objectif de venir en aide aux plus démunis et d’enseigner aux enfants un métier pour lequel ils ont quelques dispositions. Les difficultés et les querelles au sein de l’institution, ainsi que la mort du fondateur en 1719, ont raison de l’établissement, qui ferme ses portes en 1747. Les Sœurs grises prennent la relève, mais auprès des malades et des pauvres uniquement.

La famille est le deuxième lieu de transmission du savoir-faire, et probablement le plus répandu. Dans certains métiers, ceux de l’alimentation par exemple, l’entreprise est l’affaire de toute la famille. Les compétences spécialisées se transmettent en filiation directe, de père en fils, ou en filiation indirecte, c’est-à-dire de père à gendre ou entre beaux-frères. Comme il se pratique en dehors des cadres officiels, le système de transmission familiale est difficile à évaluer. On sait toutefois qu’il a perduré et qu’il est à l’origine de véritables dynasties d’artisans, telle la famille Baillargé dans le domaine de l’architecture.

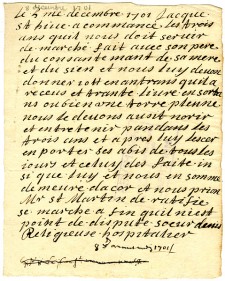

À l’inverse, l’apprentissage dans un atelier de maître est un mode bien connu grâce aux contrats passés devant notaire. Ces ententes notariées permettent, en effet, de cerner d’un peu plus près la réalité des apprentis. Comme le veut la coutume de l’époque, le maître doit s’occuper de son apprenti en « bon père de famille ». Il doit donc le nourrir convenablement, veiller à son instruction religieuse, surveiller ses fréquentations et le corriger au besoin. La moyenne d’âge des nouveaux apprentis est d’environ 16 ans, et la durée de l’apprentissage va de deux à six ans, selon les métiers. Si le métier exige une certaine force physique, par exemple les forgerons ou les charpentiers, l’apprenti commence plus tardivement, mais la durée de son apprentissage sera plus courte. Les apprentis plus jeunes sont habituellement placés chez un maître arquebusier, perruquier, cordonnier ou encore serrurier, tous des métiers plus casaniers et moins exigeants physiquement, mais dont la durée d’apprentissage est plus longue. Contrairement à ce qu’on observe en France, l’apprenti peut recevoir un salaire en plus de sa nourriture. Ces gages sont accordés en marchandises, comme des outils ou des vêtements, ou en argent, à raison d’environ 50 livres par année de service.

Les journées de travail de l’apprenti excèdent souvent 12 heures, six jours sur sept, et les tâches sont rarement spécifiées dans l’entente. Ces dernières correspondent souvent à celles des domestiques, qui doivent préparer l’atelier chaque matin et le nettoyer à la fermeture. Les rapports de l’apprenti avec le maître sont qualifiés de paternalistes par bon nombre d’historiens, ce qui n’a nullement empêché les abus et les mauvais traitements.

Une fois son apprentissage terminé, le jeune homme peut offrir ses services à titre de compagnon ou de simple artisan et, plus tard, à titre de maître tenancier de boutique. L’apprentissage n’est cependant pas l’unique façon d’avoir accès à la pratique d’un métier ou d’obtenir une maîtrise; l’artisanat est, en effet, ouvert à quiconque possède des compétences professionnelles.

Une vie artisanale plus libre qu’en France

La vie artisanale est beaucoup plus libre au Canada qu’en France. Les premiers artisans qui arrivent dans la colonie tentent d’instaurer le système français des corporations, mais sans succès. L’intendant de l’époque, Jean Talon, ne veut pas de ces organismes dotés de comités de jurés qui dictent les règles de l’apprentissage, régissent l’embauche et imposent l’exécution d’un chef-d’œuvre en plus d’une redevance aux compagnons qui désirent accéder à la maîtrise. Comme il est urgent de peupler la vallée du Saint-Laurent, il met fin à toute tentative d’organisation en 1666. Il est dorénavant possible à n’importe qui de devenir artisan s’il exerce un métier dans la colonie pendant six années consécutives. Il est donc possible d’exercer un métier spécialisé, sauf la chirurgie, sans avoir été astreint aux formes d’apprentissage en vigueur dans la colonie. La décision de Talon vise à favoriser la venue et l’établissement de travailleurs spécialisés et à répondre à la demande croissante de certains métiers qui feront particulièrement défaut par la suite, notamment dans les chantiers de construction navale de Québec et aux Forges du Saint-Maurice.

Le niveau de vie des artisans

Au XVIIIe siècle, bon nombre d’artisans sont propriétaires de leur maison : 50 % à Québec et 70 % à Montréal. Il existe néanmoins des différences notables quant à l’ampleur des fortunes. Les métiers du fer permettent généralement de bien vivre et, à Québec comme à Montréal, les forgerons sont les plus fortunés des artisans. Tonneliers, maçons, tanneurs, cordonniers et menuisiers s’en tirent également bien. Les métiers reliés à l’habillement ‑ tailleurs d’habits, couturières, perruquiers et cordonniers ‑ sont les moins lucratifs. À Québec en particulier, ces artisans ont peine à vivre de leur seul métier, de sorte que bon nombre doivent se trouver un revenu d’appoint. Certains se font aubergistes ou cabaretiers à temps perdu, en réservant une ou deux chambres de leur maison aux voyageurs, et d’autres offrent leurs services à la journée comme hommes à tout faire.

De tous ces métiers, ceux du bâtiment connaissent des situations qui varient considérablement selon les époques et les saisons. Ainsi, au XVIIIe siècle, les grands chantiers, comme les fortifications des villes et ceux de la construction navale, les favorisent grandement par rapport au siècle précédent. En tout temps, par contre, ils vivent des périodes de chômage que chaque hiver amène inexorablement. À cet égard, leur situation s’apparente à celle des simples journaliers, comme l’obverse l’intendant Champigny : « Il est vray que les salaires des ouvriers sont forts, mais il est nécessaire en même temps de considérer qu’ils ne peuvent travailler que cinq mois de l’année à cause de la rigueur de l’hiver et qu’il faut durant ce temps qu’ils gagnent de quoy subsister pendant les sept autres mois. »

Afin de pallier ces inconvénients, de nombreux artisans de la construction cherchent à compenser le manque à gagner en exerçant un autre métier. Il n’est donc pas rare de voir, dans la colonie, des menuisiers se dire charpentiers ou maçons, et inversement. Peu importe leur fortune ou leur emploi, ces hommes connaissent des conditions de travail dans l’ensemble difficiles. Malgré des écarts considérables de salaires, tous travaillent du lever au coucher du soleil et jouissent rarement de journées de congé.

Les habitants (afficher)

Le terme « habitant » renvoie à toute personne résidant ordinairement à l’intérieur d’un espace géographique déterminé. Au Canada, il désigne plus spécifiquement les cultivateurs. Dans la majorité des cas, les premiers habitants – dans les deux sens du terme – sont d’anciens engagés ou soldats qui ont constitué, à eux seuls, environ 80 % de l’immigration au Canada sous le Régime français.

Les activités agricoles

Le travail de l’habitant dépend étroitement du cycle des saisons. Pendant l’hiver, l’habitant soigne son cheptel, composé habituellement de deux à quatre vaches laitières, d’une ou deux paires de bœufs, d’au moins un verrat et de quelques truies, d’une douzaine de poules, de quelques moutons et parfois d’un cheval. Il s’adonne parallèlement à la coupe du bois afin d’accroître sa terre arable et de se constituer une réserve de bois de chauffage. Au printemps, il termine pendant quelques jours les labours qu’il avait abandonnés à l’automne. Au début de mai, il envoie ses animaux aux champs ou sur la commune et, à la fin du mois, il commence à semer à la volée son blé et, parfois, un peu d’avoine, d’orge et de seigle. Les semences se poursuivent pendant environ trois semaines. Durant ce temps, son épouse et ses enfants s’occupent du potager : ils désherbent, puis sèment carottes, laitues, oignons, navets et choux, ainsi que des citrouilles et des melons, que les Amérindiens leur ont fait découvrir. À l’approche de l’été, soit au début du mois de juin, l’habitant veille à l’entretien de ses bâtiments. À la Saint-Jean, il dispose d’une courte période d’accalmie, car dès la fin juillet, il entame la fenaison, qui dure environ trois semaines. Le foin, qui servira à nourrir les animaux, est alors rassemblé en meules et abrité en prévision de l’hiver. La fin du mois d’août est consacrée à la récolte du blé, nourriture de base de la colonie. Coupé à la faucille, il est ensuite entreposé en gerbes dans les granges; on le bat seulement à l’arrière saison à l’aide du fléau, quelquefois à la fin de décembre seulement. On récolte ensuite les autres céréales s’il y a lieu; celle des pois – qui nourrissent aussi bien les hommes que les animaux – se fait en dernier. Aussitôt après, à la fin de septembre et au début d’octobre, le paysan laboure à nouveau sa terre et se prépare à l’approche d’un autre hiver : il rentre son bétail, abrite son bois de chauffage et entrepose aliments et viandes dans le grenier ou le caveau.

L’outillage de l’habitant est simple, mais tout à fait comparable à ce qui se trouve ailleurs en Amérique ou en Europe. La pioche, la bêche, la gratte, la faucille et la faux sont faites en fer; la fourche à deux ou trois dents, la pelle et le van sont en bois. À ces outils de base s’ajoutent, chez certains, haches, serpes, croc à fumier, chaînes tout usage et quelques outils de charpentier. Quant à la charrue, tous les habitants n’ont pas les moyens de s’en procurer une, mais il leur est possible de la louer avec les animaux de trait.

Les devoirs du censitaire

Dès qu’il reçoit gratuitement une terre du seigneur, le censitaire a plusieurs devoirs à honorer. Le premier consiste à mettre sa terre en valeur et à « tenir feu et lieu », c’est-à-dire à habiter sur son exploitation. Si la première de ces conditions n’est pas respectée, le seigneur peut reprendre la terre après un an, en vertu de son droit de réunion. L’habitant s’engage ensuite à payer diverses redevances au seigneur. Il y a d’abord le cens, redevance annuelle et imprescriptible, plutôt symbolique puisqu’elle varie de deux à six sols. Ensuite, il y a la rente, fixée à 20 sols par arpent de front, à régler chaque année. Si le censitaire vend sa terre, une taxe correspondant au douzième du prix de vente est remise au seigneur : les lods et ventes. En outre, l’habitant doit faire moudre son blé au moulin seigneurial et s’acquitter du droit de mouture en cédant au seigneur le quatorzième minot (ce qui donnerait 14 minots pour 200 minots de blé). S’il pêche, il s’engage à lui livrer aussi le treizième du produit de sa pêche. Enfin, il est astreint à quelques journées de corvées (de une à quatre) par année durant les semailles, la fenaison ou les récoltes.

L’importance de la famille

Les mariages au Canada se font, en général, à un âge tardif. Les conditions économiques dans la colonie ne permettent pas aux jeunes, comme en France d’ailleurs, de fonder un foyer plus tôt. Chez les hommes, l’âge au premier mariage se situe autour de 27 ans et, chez les femmes, il va de 20 à 24 ans. On se marie généralement entre voisins, mais les paysans les plus riches n’hésitent pas à s’éloigner pour trouver époux ou épouse ayant une fortune comparable à la leur. La famille compte en moyenne neuf enfants, mais seulement cinq survivent jusqu’à l’âge adulte.

La famille paysanne témoigne généralement d’une très grande solidarité, et ses membres se portent assistance en diverses occasions, notamment quand il s’agit de travail. En effet, elle produit à peu près tous les biens dont elle a besoin pour vivre grâce à cet esprit de collaboration. Les surplus de la ferme sont vendus afin de se procurer denrées et équipements indispensables à la bonne marche de l’entreprise, la famille étant une véritable unité de production. Pour les enfants, la famille sert aussi de lieu d’initiation au travail et de formation morale, religieuse et civique.

La mort d’un des conjoints contribue à l’instabilité de la famille. Au XVIIIe siècle, près de la moitié des jeunes de moins de 18 ans ont déjà perdu un de leurs parents. On se remarie donc rapidement, car il est difficile d’élever seul une famille et quasi impossible d’exploiter une terre, surtout si les enfants sont en bas âge. Les remariages expliquent d’ailleurs la forte croissance naturelle dans la colonie, qui se chiffre à 2,5 p. 100.

L’habitation de la famille paysanne est aussi l’endroit le plus propice à la vie sociale. En France, à la même époque, les paysans se regroupent et veillent à l’étable pour écouter des histoires ou chanter en travaillant. Les veillées canadiennes ont un caractère plus récréatif et social. On joue aux cartes et, malgré la rareté des instruments de musique, on chante et on danse, n’en déplaise au clergé. Dans un mandement daté du 16 février 1691, monseigneur de Saint-Vallier, évêque de Québec, « exhorte les confesseurs à éloigner les pénitents de ces assemblées de perdition que sont les danses populaires ». Durant ces soirées, les jeux de société ont la cote : galet, tric-trac (ancêtre du jacquet), quilles et dames, mais les jeux de cartes sont les plus populaires.

Le caractère de l’habitant

Pour les administrateurs de la Nouvelle-France, l’habitant n’est jamais assez respectueux des lois; pour les ecclésiastiques, il n’est jamais assez pratiquant. Les premiers habitants de la colonie ne sont ni des anges ni des démons. Comme en Europe, habitants, nobles et bourgeois recourent aux tribunaux pour des questions d’arpentage, de marchés non respectés ou de mœurs. Que leurs délits soient graves ou bénins, les coupables sont poursuivis et punis, bien que dans l’ensemble, moins sévèrement que dans la métropole. De nombreuses causes entendues par les autorités judiciaires concernent l’insubordination de l’habitant envers l’autorité ainsi que la violence verbale ou physique entre voisins en raison de « chicanes de clôture ». Ces incartades sont le plus souvent sanctionnées par des amendes. Le refus des habitants d’obéir aux règlements relatifs à la traite des fourrures, d’acquitter la dîme ou encore de participer aux corvées obligatoires a fait dire à certains que les Canadiens étaient indociles et insoumis. Peut-être réagissaient-ils simplement à des comportements qu’ils jugeaient abusifs.

Les engagés et les domestiques (afficher)

Qu’est-ce qu’un engagé?

L’engagé est un immigrant qui se met au service d’un employeur dans la colonie. On l’appelle également « trente-six mois » parce qu’il s’engage habituellement pour une durée de trois ans. Il est en général jeune, dans la vingtaine, célibataire et originaire de l’Ouest de la France. En échange de son travail, il est logé, nourri et vêtu, et il reçoit un salaire et est défrayé de la traversée vers le Canada. On lui accorde parfois une avance sur ses gages avant de quitter la France. L’employeur a aussi la charge de payer son retour, mais après 1665, cette obligation est transférée à l’engagé.

Parmi les engagés se trouvent des hommes à tout faire et des travailleurs qualifiés, dont le plus gros contingent est arrivé avant 1660. Sur environ 25 000 Français venus hiverner au moins une fois au Canada avant 1760, les engagés comptent pour environ 20 %, dont près des quatre cinquième (4 000) sont arrivés au XVIIe siècle, à une époque où la main-d’œuvre est indispensable au développement de la colonie. Ils forment le deuxième groupe en importance, après les militaires, à séjourner au Canada. Environ la moitié des engagés retournent en France au terme de leur contrat.

L’engagé est également employé comme domestique et, à ce titre, il peut être serviteur de maison, serviteur personnel ou de communautés religieuses, ou domestique agricole. Les serviteurs représentent un peu moins de 15 % de la population totale en 1666, et guère plus de 5 % en 1681, soit environ un domestique pour 20 habitants. Les effectifs augmentent au fil du temps et, dans le dernier quart du XVIIe siècle, la main-d’œuvre canadienne remplace graduellement les « trente-six mois ». On assiste dès lors à une plus grande diversification de la domesticité, en raison d’un nouvel apport de jeunes et de femmes.

Qui sont les employeurs?

Les domestiques sont présents dans presque toutes les couches de la société, mais on en trouve davantage chez les officiers civils et militaires, les institutions religieuses, les artisans et les habitants. Ces derniers, du fait qu’ils composent plus des trois quarts de la population, sont ceux qui en engagent le plus grand nombre. Étant donné l’importance de l’agriculture dans l’économie et les forts besoins en main-d’œuvre, près du tiers des habitants au XVIIe siècle ont recours à des domestiques pour les travaux agricoles. Par contre, rares sont ceux qui peuvent en employer plus d’un. Aucune étude ne permet encore de déterminer l’importance des employeurs au XVIIe siècle, mais on sait que plus de 16 % des ménages dans les campagnes montréalaises ont, sous leurs ordres, au moins un domestique.

L’employeur doit respecter certaines obligations, dont la plupart sont inscrites au contrat. Il doit, selon une formule consacrée de l’époque, se comporter à l’égard de son domestique en bon père de famille et en bon chrétien, ce qui n’exclut nullement la correction si son comportement laisse à désirer. Il a également l’obligation morale de le traiter humainement, avec tolérance et compassion, et d’en prendre soin en cas de maladie. Lorsque le domestique est très jeune, il revient au maître d’assurer son instruction religieuse, en l’envoyant à la messe et en lui enseignant le catéchisme. Quand il s’agit d’un engagé immigrant, l’employeur est chargé de le nourrir, de le loger et de lui fournir de quoi se vêtir convenablement, ce qui n’est pas nécessairement le cas d’un domestique recruté au Canada. En toutes circonstances toutefois, le maître est tenu de verser un salaire en livres ou en nature.

Les conditions de travail

Les tâches de l’engagé ou du domestique sont rarement décrites dans les contrats. On emploie une formule type selon laquelle l’employé doit exécuter tout ce que le maître lui commande « de licite et d’honnête ». En outre, il ne doit jamais s’absenter et il est tenu de respecter la durée de l’engagement. Son travail est néanmoins étroitement lié au milieu dans lequel il évolue.

En milieu rural, lorsqu’il est engagé par un habitant, le domestique accomplit toutes sortes de travaux agricoles : défrichement, culture des terres, garde et entretien du bétail. S’il s’agit d’une femme, ses tâches n’en sont pas moins lourdes. Elle doit, elle aussi, prendre soin du bétail, de la basse-cour et du potager, en plus d’entretenir la maison ou encore blanchir le linge. Quant à la domesticité juvénile, de plus en plus répandue dès la fin du XVIIe siècle, elle est souvent trop faible pour effectuer les gros travaux; on lui confie donc l’entretien de la maison, quelques tâches au jardin et la garde des animaux.

En milieu urbain, le ou la domestique se charge de tous les menus travaux ménagers et même de faire la cuisine si l’employeur est un notable ou un riche marchand bourgeois. Certains sont aussi envoyés sur la terre de leur maître, à l’extérieur de la ville, pour y travailler. C’est également le cas de nombreux domestiques travaillant pour des communautés religieuses, mais la plupart restent en ville, à la maison mère, et veillent à l’entretien des bâtiments ou au soin des malades. Dans l’atelier de l’artisan, le domestique aide à garder la boutique en l’absence du maître, range outils et matériaux et nettoie, comme le fait l’apprenti.

Les rapports avec les maîtres

Les rapports entre employeurs et employés aux XVIIe et XVIIIe siècles sont difficiles à cerner, et ceux entre maîtres et domestiques ne font pas exception. Les archives judiciaires permettent tout de même d’en dresser un aperçu. Ainsi le maître apparaît parfois peu soucieux de ses obligations puisqu’il néglige ou refuse de payer son domestique, ou encore le maltraite, un abus évident d’autorité. Dans de tels cas, les juges donnent souvent raison aux plaignants. Quant au domestique, il se révèle tantôt inconstant, tantôt concupiscent ou encore franchement délinquant, mais il se montre en même temps soucieux des biens, de l’honneur et de l’intégrité physique de son maître.

Ces documents judiciaires ne livrent généralement qu’une perception négative des rapports entre maîtres et domestiques. Aussi convient-il de ne pas caractériser leurs relations sur la base de ces seuls comptes rendus. Les fréquents renouvellements de contrat, la présence des maîtres au mariage de leur ancien domestique, les legs que certains domestiques destinent à leur employeur sont autant d’indices qui plaident en faveur de relations normales sinon bonnes. En outre, si ces rapports avaient été particulièrement mauvais, il y aurait sans doute eu plus de procès, les causes auraient été plus graves et les sentences plus sévères.

Pistes de lecture (afficher)

Bibliographie – Seigneurs

– DECHÊNE, Louise, « Les seigneuries », dans HARRIS, R. Cole (dir.), Atlas historique du Canada. Des origines à 1800, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1987, planche 51.

– DEPATIE, Sylvie, LALANCETTE, Mario et DESSURAULT, Christian, Contribution à l’étude du régime seigneurial canadien, Montréal, Hurtubise HHM, 1988.

– GADOURY, Lorraine, La noblesse de Nouvelle-France : familles et alliances, Lasalle, Hurtubise, 1992.

– GRENIER, Benoît, Seigneurs campagnards de la Nouvelle France. Présence seigneuriale et sociabilité rurale dans la vallée du Saint-Laurent à l’époque pré-industrielle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Collection « Histoire », 2007.

– HARRIS, R. Cole, The Seigneurial System in Early Canada, Québec-Madison, PUL-University of Wisconsin Press, 1966.

– LABERGE, Alain, et Benoît GRENIER (dir.), Le régime seigneurial au Québec 150 ans après. Bilans et perspectives de recherches à l’occasion de la commémoration du 150e anniversaire de l’abolition du régime seigneurial, Québec, CIÉQ, Collection « Cheminements », 2009.

Bibliographie – Gens de commerce et de métier

– CAMPEAU, Lucien, « À propos de l’École des ars et métiers de Saint-Joachim », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 29, no 4, 1976, p. 567-570.

– HARDY, Jean-Pierre, « Quelques aspects du niveau de richesse et de la vie matérielles des artisans de Québec et de Montréal, 1740-1755 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 40, no 3, hiver 1987, p. 339-372.

– HARDY, Jean-Pierre, Le forgeron et le ferblantier, Montréal, Boréal/Musée national de l’Homme, 1978.

– HARDY, Jean-Pierre, et David-Thierry RUDDEL, Les apprentis artisans à Québec, 1660-1818, Montréal, Presses de l’Université du Québec, 1977.

– MASSICOTTE, E.-Z., « La communauté des cordonniers à Montréal », Bulletin des recherches historiques, vol. 24, 1918, p. 126-127.

– MOOGK, Peter N., « Apprenticeship Indentures : A Key to Artisan Life in New France », The Canadian Historical Association Historical Papers, 1971, p. 65-83.

– THIVIERGE, Marîse. « Les artisans du cuir à Québec, 1660-1760 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 34, no 3, décembre 1980, p. 341-356

Bibliographie – Marchand

– ALLAIRE, Gratien, « Officiers et marchands : les société de commerce des fourrures, 1719-1760 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol.60, 1987, p.409-428.

– BOSHER, John, Men and Ships in the Canada Trade, 1660-1760, Studies in Archaelogy, Architecture and History Series, Ottawa, National Historic Sites, 1992.

– BOSHER, John, The Canada Merchants, 1713-1763, Oxford, Oxford University Press/Clarendon Press, 1987.

– DECHÊNE, Louise, Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle, Montréal, Boréal Compact, 1988.

– GREER, Allan, Habitants, marchands et seigneurs : la société rurale du bas Richelieu, 1740-1840, Sillery, Septentrion, 2000.

– IGARTUA, José, « The Merchants of Montreal at the Conquest : Socio-Economic Profile », Histoire sociale/Social History, vol.16, 1975, p.275-293.

– INNIS, H.A., The Fur Trade in Canada, New Haven, Yale University Press, 1932.

– LACHANCE, André, La vie urbaine en Nouvelle-France, Montréal, Boréal, 1987.

– MIQUELON, Dale, New France, 1701-1744 : ‘A Supplement to Europe’, Toronto, McClelland and Stewart, 1987.

– NISH, Cameron, Les bourgeois-gentilshommes de la Nouvelle-France, 1729-1748, Montréal, Fides, 1968.

Bibliographie – Habitants

– CHARBONNEAU, Hubert, Bertrand DESJARDINS, André GUILLEMETTE, Yves LANDRY, Jacques Légaré et François NAULT, Naissance d’une population. Les Français établis au Canada au XVIIe siècle, Paris-Montréal, PUF et PUM, 1987, 232p.

– CHOQUETTE, Leslie P., De Français à paysans. Modernité et tradition dans le peuplement du Canada français, Sillery-Paris, Septentrion et Les Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2001, 323p.

– DECHÊNE, Louise, Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle, Montréal, Boréal, 1988, 532p.

– GREER, Allan, Habitants, marchands et seigneurs : la société rurale du bas Richelieu, 1740-1840, Sillery, Septentrion, 2000.

– LANDRY, Yves, Les filles du roi au XVIIe siècle, Montréal, Leméac, 1992, 430p.

Bibliographie – Engagés et domestiques

– BESSIÈRE, Arnaud, La domesticité dans la colonie laurentienne au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle (1640-1710), Thèse de doctorat en histoire, Université Paris IV-Sorbonne et UQÀM, 2007.

– BARRY, Francine, « Familles et domesticité féminine au milieu du 18e siècle », dans Nadia Fahmy-Eid et Micheline Dumont, Maîtresses de maison, maîtresses d’école, Montréal, Boréal Express, 1983, p.223-235.

– CARPIN, Gervais, Le Réseau du Canada. Étude du mode migratoire de la France vers la Nouvelle-France (1628-1662), Sillery-Paris, Septentrion et Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2001.

– DEBIEN, Gabriel, «Engagés pour le Canada au XVIIe siècle vus de La Rochelle », RHAF, vol.6, no 2 (1952), p.177-233 et vol.6, no 3 (1952), p.374-407.

– DÉPATIE, Sylvie, « Maîtres et domestiques dans les campagnes montréalaises au XVIIIe siècle : bilan préliminaire », Histoire, économie & société, 4 (2008), p.51-65.

– HAMELIN, Jean, Économie et société en Nouvelle-France, Québec, Cahiers de l’Institut d’Histoire, Presses de l’Université Laval, 1970.

– LéPINE, D., La domesticité juvénile à Montréal pendant la première moitié du XVIIIe siècle, 1713-1744, Thèse de M.A. (Histoire), Université Sherbrooke, 1983.

– PANZANI, Florent, Les domestiques au Canada en 1681. Étude d’un groupe à partir du recensement nominatif de la Nouvelle-France de 1681 (Mém. de maîtrise (Histoire), multigr., Université Laval, 2002

– SIMMONS, Lizabeth Jane, Domestic servitude in colonial Québec, Thèse de M.A., University of Western Ontario, 1980.