-

- Introduction

- Colonies et Empires

- Les explorateurs

- Jacques Cartier 1534-1542

- Samuel de Champlain 1604-1616

- Étienne Brûlé 1615-1621

- Jean Nicollet 1634

- Jean de Quen 1647

- Médard Chouart Des Groseilliers 1654-1660

- Pierre-Esprit Radisson 1659-1660

- Nicolas Perrot 1665-1689

- René-Robert Cavelier de La Salle 1670-1687

- Charles Albanel 1672

- Jacques Marquette 1673

- Louis Jolliet 1673-1694

- Louis Hennepin 1678-1680

- Daniel Greysolon Dulhut 1678-1679

- Louis-Armand de Lom d’Arce, baron de Lahontan 1684-1689

- Pierre de Troyes 1686

- Pierre Le Moyne d’Iberville 1686-1702

- Antoine Laumet dit de Lamothe Cadillac 1694-1701

- Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye 1732-1739

- Activités économiques

- Population

- Vie quotidienne

- Héritage de la Nouvelle-france

- Liens utiles

- Crédits

Vie quotidienne

Communications

À l’ère de l’avion et de la voiture, il peut être difficile de s’imaginer ce qu’impliquaient les déplacements il y a 300 ans, avant l’invention du moteur à explosion, voire de la machine à vapeur. En Nouvelle-France, seule la force du vent et des courants, des animaux de trait, des jambes ou des bras maniant l’aviron, assurait le déplacement des personnes, des biens et de l’information.

Pour envoyer une lettre de Versailles à Détroit, par exemple, il faut d’abord l’acheminer, par cheval ou par carrosse, vers les ports de La Rochelle ou de Bordeaux. Suit la longue traversée transatlantique, à bord de bâtiments à voile. Arrivée à Québec, la missive est placée dans une embarcation plus petite ou, en hiver, un traîneau : aucun chemin carrossable ne relie la capitale et Montréal avant la fin des années 1730. En amont de Montréal, le canot devient le mode de transport privilégié lorsque le fleuve est libre de glaces.

Le texte qui suit présente les moyens et les réseaux de communication en Nouvelle-France. On y découvre de quelle façon on acheminait, à l’échelle du monde atlantique et du continent, les ordres royaux et les rapports des administrateurs de la colonie, la correspondance et les marchandises des hommes d’affaires, et les lettres personnelles des colons. À l’intérieur de la ville ou de la paroisse rurale, les cloches et les tambours, les déclamations, usages plus ou moins ritualisés, et le bouche à oreille assurent la transmission de l’information.

Introduction (afficher)

L’art d’écrire, planche II de l’Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1762-1772, par Diderot et d’Alembert

La communication fut essentielle à la formation de la Nouvelle-France. À l’instar d’autres sociétés de l’Ancien Régime, la Nouvelle-France se caractérisait par une culture ayant de solides éléments écrits et oraux – une « culture textuelle coloniale », pour reprendre la terminologie de l’historien Gerry Friesen. Le peuple baignait au quotidien dans une culture en apparence dominée par l’oral alors que, en réalité, sa vie était structurée par d’importants documents écrits. Les textes sacrés et les catéchismes, les contrats de mariage, les paiements de rentes seigneuriales, les registres de marchands, les ordonnances émanant d’autorités coloniales et les documents écrits précieusement conservés dans un coffre avec d’autres objets de valeur étaient tous directement liés à la vie et aux moyens de subsistance de la population. L’oral et l’écrit allaient donc de pair en Nouvelle-France. Pour interpréter l’interaction de ces deux éléments, nous examinerons la communication à diverses échelles de la vie sociale.

Notons, en premier lieu, que la Nouvelle-France était une colonie reliée à la métropole française par des réseaux de transport et de communication qui s’étendaient au-delà de l’Atlantique et regroupaient l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. Deuxièmement, la Nouvelle-France était une réalité continentale en concurrence et en interaction avec les colonies anglaises, qui s’étendaient de Détroit à La Nouvelle-Orléans et vers le Pays d’en Haut, autour des Grands Lacs, vers les Prairies et les avant-monts des Rocheuses. Enfin, en se limitant à la situation telle qu’elle était en 1759, la Nouvelle-France peut être examinée à une échelle sociale plus restreinte, soit comme une région de colonisation occupant une seule vallée, celle du Saint-Laurent, sur une distance de quelques centaines de kilomètres.

On communiquait différemment dans ces trois contextes, et il ne pouvait pas en être autrement. Des moyens, des méthodes et des habitudes de communication distincts permettaient de relever le défi de conserver le contact. Les habitudes de communication étaient associées à une échelle particulière de la vie sociale, c’est-à-dire à un milieu géographique précis. Pour mieux comprendre la communication en Nouvelle-France, nous tenterons de faire ressortir ces habitudes en appliquant la désormais célèbre méthode de Lasswell, soit en posant les questions suivantes : Qui a dit quoi? À qui? Par quelle voie? Avec quel effet ?

La perspective transatlantique (afficher)

À cette échelle, la plus élevée des trois, le système de communication postale était caractérisé par l’interdépendance et englobait la Nouvelle-France, la France et le monde entre les deux et au-delà. Le pilier du système était la navigation au long cours, qui permettait d’affirmer la puissance de la France et d’acheminer le courrier vers diverses destinations.

L’infrastructure de navigation

Dans les années 1640 et 1650, trois ou quatre navires faisaient normalement escale au port de Québec chaque année. Ce nombre augmenta dans les années 1680 puis diminua à la fin du siècle. Pendant la période de paix de 1713 à 1743, la circulation vers Québec s’accrut à nouveau pour atteindre jusqu’à 10 navires par année. L’achalandage s’intensifia encore par la suite, atteignant une moyenne de 18 navires par année à la fin des années 1740 et de 25 pendant la décennie suivante.

La forteresse de Louisbourg, établie après l’abandon de Plaisance, à Terre-Neuve, et stratégiquement perchée près de l’entrée du golfe du Saint-Laurent, a joué un rôle primordial dans le développement de la navigation dans l’Atlantique français. Bien plus fréquentée que Québec, Louisbourg recevait annuellement de 130 à 150 navires dans les années 1730. Par contre, moins de navires, et donc moins de marchandises, passaient par La Nouvelle-Orléans, la capitale de la Louisiane. Les navires pouvaient remonter le Mississippi avec une cargaison complète, mais il n’y avait pas toujours quelque chose à rapporter. Bien entendu, l’escale à la Louisiane avait peut-être peu à voir avec l’économie locale. Les navires étaient peut-être bien plus attirés par la possibilité de commerce illicite avec les colonies espagnoles voisines.

L’augmentation du commerce de produits coloniaux provenant de la Nouvelle-France (fourrures, bois, blé, poisson) et des Antilles, notamment de Saint-Domingue (sucre), participa à la croissance de la navigation française. La marine marchande française connut une expansion rapide, passant de 750 navires en 1688 à 1800 en 1738. La France renforça sa présence militaire en Nouvelle-France, à Louisbourg et à Québec, dans les régions intérieures à l’ouest et, dans une certain mesure, à la Nouvelle-Orléans, pour soutenir les investissements commerciaux. La géopolitique était le deuxième facteur de la croissance de la navigation transatlantique.

Au début du XVIIIe siècle, un plus grand nombre de navires français parcouraient les mers. Des navires contournaient le cap Horn en direction du versant pacifique de l’Amérique du Sud. D’autres jouaient un rôle de premier plan dans la traite d’esclaves africains. Les Français franchirent la pointe sud de l’Afrique et, par le Mozambique, l’île Maurice et l’île de la Réunion, atteignirent l’océan Indien. Ils tenaient à exploiter le marché des vins français dans les colonies britanniques de l’Inde. La navigation eut pour effet d’intégrer l’espace français à l’échelle planétaire. Pour paraphraser I. K. Steele, les océans servirent de boulevards commerciaux, plutôt que de douves de châteaux.

Plan de la rivière de Charente depuis le port de Rochefort jusqu'à son embouchure, 1775, par Digard de Kergüette

Une infrastructure de navigation fut développée, et des connaissances géographiques furent acquises dans le monde entier. Des cartes de la côte ouest de la France datant du XVIIIe siècle témoignent des mesures prises pour répondre aux exigences du commerce mondial et protéger ce commerce. Au moins cinq positions fortifiées défendaient le chenal et le fleuve Charente jusqu’à la base navale française de Rochefort, elle-même fortifiée. Les noms de certaines petites communautés et agglomérations attestent l’importance de la navigation et du commerce. Port-des-Barques, sur le Charente, est une petite agglomération. Près de là se trouve l’anse de la Corderie, endroit vraisemblablement associé à la fabrication de cordes, et c’était peut-être non loin de là, à la Fosse aux Mâts, que l’on faisait flotter les mâts. Les eaux au sud de l’île d’Aix, au-delà de l’estuaire du Charente, étaient un lieu de rassemblement de bâtiments navals. La marine anglaise, désireuse de porter un coup à la puissance navale française pendant la guerre de Sept Ans, y lança un raid éclair en 1757. En l’espace de cinq heures, Aix fut envahie par une force constituée de 17 navires, 65 transports et 10 000 hommes. De toute évidence, les Britanniques possédaient de bonnes cartes aussi.

Un phare, la tour de Cordouan, fut érigé à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde pour aider à guider les navires qui se rendaient à Bordeaux. Une autre passe s’étendait au nord, près de la pointe de Terre-Nègre (dont le nom suggère un lien avec l’Afrique, voire avec les esclaves africains). En remontant la rivière, les navigateurs devaient éviter les hauts-fonds et les îles au milieu de la passe.

Le tableau de Vernet fait ressortir l’activité qui régnait en 1758 à Bordeaux, alors que l’on s’affairait à charger et décharger les navires. Datant du début du XVIIIe siècle, les vastes édifices qui flanquent la zone portuaire montrent à quel point cette ville provinciale et l’arrière-pays s‘enrichissaient grâce au commerce, du sucre en particulier. Le sucre brut était importé des Antilles, raffiné à Bordeaux, puis expédié à divers marchés européens. Pour chaque produit faisant l’objet d’un commerce urbain, il y avait un contingent d’artisans dans les villages qui vivaient de la production de biens ou de denrées connexes et de leur transport depuis la ville de Bordeaux ou vers cette dernière. Par exemple, des potiers de Sadirac, situé à moins de dix kilomètres de la Garonne, fabriquaient des moules coniques utilisés dans le raffinage du sucre.

L’estuaire de la Gironde était fort achalandé. Parfois, jusqu’à 60 navires s’abritaient en même temps près de l’île de Blaye en cas d’intempéries. Protégé par une citadelle, le port de Blaye, en face de l’île du même nom, constituait un endroit stratégique et un pôle de communication. Une route postale liait Blaye à Paris en passant par Poitiers. Des bateaux assuraient l’échange de courrier avec Bordeaux sur la voie navigable Garonne-Gironde. Blaye était peut-être un endroit commode pour l’embarquement de lettres à la dernière minute sur des navires s’apprêtant à prendre la mer, une pratique courante dans les ports intérieurs français. Les diverses voies navigables, appuyées par un système de routes postales, permettaient d’acheminer vers l’Atlantique et la Nouvelle-France les lettres, dépêches et rapports rédigés par les comptables des marchands français ou dans les bureaux des colonies du ministère français de la Marine. Le système échappait dans une large mesure au champ de compétence de l’autorité postale royale.

Le transport transatlantique du courrier

Carte des entrées et cours de la Gironde avec parties de la Dordogne et de la Garonne jusque Bordeaux..., 1767, par J.-N. Bellin

Il n’existait pas de système postal formel pour le courrier maritime, mais l’augmentation du volume de courrier exigeait une organisation plus efficace. Les marchands de Québec s’étaient plaints que des individus sans scrupules s’assuraient d’être les premiers à rencontrer les navires pour fureter dans le courrier qui ne leur était pas destiné. En 1732, l’intendant de la Nouvelle-France ordonna donc aux capitaines des navires de ne remettre le courrier qu’après avoir débarqué à Québec. Dans les années 1740, de l’autre côté de l’océan, les chambres de commerce des principaux ports associés au commerce avec le Canada – La Rochelle et Bordeaux – fixèrent un point de rencontre pour l’expédition et la réception du courrier colonial.

Golphe de Saint-Laurent, contenant l'Isle de Terre-Neuve, Detroit de Belle-Isle, entrée du Fleuve St-Laurent, Isle Royale, et partie de l'Acadie

L’hiver, la navigation entre le Canada et la France était un défi de taille. Le Saint-Laurent était fermé à la navigation pendant six mois, car la glace et la neige pouvaient endommager le gréement et la coque des navires. Il ne restait qu’une brève plage pour correspondre. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, les premiers navires arrivaient de France en juillet ou en août. Plus l’arrivée était tardive, plus la saison de correspondance était restreinte, et nul ne souhaitait rédiger une lettre avant d’avoir dépouillé le courrier reçu de France, bien que cela soit parfois inévitable. En 1745, pendant la guerre de la succession d’Autriche, le courrier destiné au Canada n’arriva jamais. Las d’attendre, les colons se risquèrent à expédier leurs lettres sur des navires à destination des Caraïbes et de la France. Les réponses aux lettres de l’année durent attendre.

Les navires devaient prendre la mer avant la fin du mois d’octobre. Les fonctionnaires étaient autorisés à quitter leurs fonctions temporairement afin de terminer leur correspondance à temps. Les marchands avaient à peine le temps d’échanger les marchandises importées contre celles qu’ils voulaient expédier. Ils s’affairaient sans relâche à préparer des bilans, des commandes et des recommandations. Le correspondant commercial français avait un appétit insatiable de nouvelles. Le courrier était l’unique moyen d’être tenu au courant de l’arrivée à bon port des cargaisons envoyées à l’étranger. Il permettait également aux marchands de suivre les tendances économiques et de s’organiser pour expédier un bien plutôt qu’un autre.

En février 1756, Abraham Gradis, un marchand de Bordeaux, mit à la mer deux navires, La Renommée et Le Robuste. Ils devaient se rendre à Québec au printemps puis livrer une cargaison de poisson (morue, saumon, anguille) et de planches à Saint-Domingue. La cargaison devait probablement être échangée contre du sucre brut pour Bordeaux. En moins d’un mois, une décision royale fortuite amena Gradis à changer d’idée. Les navires embarqueraient plutôt des fourrures à Québec et iraient directement à La Rochelle. Des consignes furent adressées à chacun des capitaines et à François Bigot, le partenaire de Gradis à Québec, le 24 mars. Le mois suivant, Gradis changea à nouveau d’idée. Les deux capitaines iraient à Saint-Domingue et, de là, en France. Cette année-là, le capitaine du Robuste reçut à sept reprises de nouvelles directives, dans des lettres rédigées les 9, 11 et 28 avril, les 1er, 13 et 23 mai, et en juin. Le dernier message encourageait le capitaine à exercer son jugement, bien que les intervenants de Saint-Domingue aient été avisés d’attendre le navire de Québec :

Nous vous confirmons ce que nous vous avons ordonné dans les autres lettres de vous charger en morue, feuillard, planches et barriques d’huile de poisson et d’aller à Saint-Domingue, à moins que vous n’ayez trouvé un frêt intéressant en pelleterie et castor pour La Rochelle qui puisse nous rapporter entre 70 et 80 000 livres. Messieurs Batanchon et Marrot au Cap vous donneront les ordres que nous leur avons envoyé.

Gradis était persuadé que les capitaines respecteraient ses instructions et qu’ils recevraient ses lettres. Il leur écrivit au début d’août, ayant reçu des lettres de l’un les 20 et 23 juin, et de l’autre, les 23 avril et 16 juin. Il reçut confirmation qu’au moins un des navires se rendrait à Saint-Domingue au plus tard la mi-septembre 1756. Gradis présumait que la circulation de navires dans l’Atlantique ne serait jamais interrompue. De plus, il pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ses capitaines, qui croisent d’autres navires dans le golfe du Saint-Laurent ou à Louisbourg, échangent des nouvelles. Il pouvait se permettre de changer d’avis à plusieurs reprises au cours d’une saison commerciale et de ratisser large, sur des milliers de kilomètres. Malgré la présence de la marine britannique, Gradis était habitué à un niveau de service transatlantique efficace et flexible, et il tirait avantage de chaque occasion qui se présentait pour transmettre ses lettres le plus vite possible.

C’est aussi ce que faisait l’Ursuline Hachard de Saint-Stanislas au début du XVIIIe siècle. Elle s’était installée à La Nouvelle-Orléans et correspondait avec son père, à Rouen, synchronisant l’expédition de ses missives avec le calendrier de navigation. Avec le temps, les Français apprirent à éviter les ouragans qui, à la fin de chaque été, s’abattaient sur la côte du golfe. Quand un navire entrait au port avec une cargaison d’esclaves africains, Hachard s’assurait de mettre son courrier à bord pour le voyage de retour en France. Sa lettre du 24 avril 1728 fut livrée à un navire dont le départ fut retardé. Hachard la reprit et la transféra sur un autre navire, ajoutant en post-scriptum : « & cejourd’hui 8, May 1728 apprenant qu’il y en a un prêt à mettre à la Voille je l’acheve [la lettre] présentement… » Pour cette Louisianaise, il était important que le courrier parte le plus tôt possible.

Faciliter l’acheminement du courrier

L’initiative de certaines personnes et la surveillance revêtaient une importance capitale dans l’acheminement du courrier transatlantique. Des réseaux d’agents qui acheminaient le courrier de façon informelle apparurent dans les ports de la France et de la Nouvelle-France. Les correspondants français confiaient leur courrier à destination des colonies à ces agents, qui devaient le mettre à bord de navires engagés dans le commerce avec le Canada. Nombre d’agents avaient des liens directs avec le secteur de la navigation. En effet, sans la marine marchande, le transport transatlantique du courrier n’aurait pas été efficace.

L’entreprise Gradis à Bordeaux acheminait le courrier de plusieurs notables des colonies, dont le chirurgien du roi, le marquis de Vaudreuil, gouverneur de la Nouvelle-France, le marquis de Montcalm, général des armées françaises en Amérique du Nord, l’évêque de Québec et François Bigot, intendant de la Nouvelle-France.

Gradis gérait les affaires personnelles de l’intendant, achetant des propriétés et du vin en son nom, surveillant son frère indocile et endetté, et faisant suivre le courrier familial. Sa largesse s’étendait à la maîtresse de Bigot, madame de Péan. Gradis chargea même une fois son épouse d’acheter avec celle-ci des vêtements pour la nièce de Bigot. « Madame Péan et Madame Gradis ont fait de grandes libéralités de votre bourse. » Quoique loin, Gradis avait l’entière confiance de Bigot. Cela n’avait rien de surprenant car ils étaient partenaires dans l’entreprise commerciale connue sous le nom de Société du Canada. Étant un intime du duc de Choiseul, le responsable des colonies, Gradis était indispensable à Bigot.

Le recours à un agent de part et d’autre de l’Atlantique était une façon d’assurer l’acheminement des lettres. Compte tenu des aléas du transport maritime, les correspondants prenaient d’autres mesures pour minimiser le risque de perte de lettres. Par exemple, ils envoyaient plusieurs copies des lettres sur différents navires et acheminaient leur courrier par des routes qu’ils considéraient fiables. S’ils en venaient à apprendre qu’une route se faisait plus dangereuse, ils cessaient de l’utiliser. En Nouvelle-France, les correspondants résumaient le contenu de la dernière lettre reçue pour que leurs homologues en France puissent s’assurer que la circulation de lettres n’avait pas été interrompue. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui la gestion du risque. Les correspondants devaient se contenter des moyens du bord parce que c’était l’unique façon de faire des affaires. Ils ne se laissaient pas troubler par les retards.

La perspective continentale (afficher)

Le lien postal transatlantique reposait sur des réseaux informels qui fonctionnaient de pair avec le commerce maritime dans des conditions climatiques incertaines. La transmission d’information écrite sur de longues distances était le principal objectif. Un examen rapide de la communication dans une perspective continentale suggère l’existence d’un système formé de segments terrestres et de segments navigables entrecroisés. Quand le message ou le messager débarquait dans les principaux ports français d’Amérique du Nord, il était assujetti à d’autres règles régissant la communication et l’autorité. Parfois, l’information circulait en dehors des voies de communication usuelles en raison de la nature non officielle des transactions.

La porte de l’Est

Louisbourg, une étape cruciale entre l’Atlantique et le golfe du Saint-Laurent, constituait un lien important de la voie hiérarchique continentale. Il s’agissait d’un emporium et d’un rempart extérieur de défense qui attirait non seulement les commerçants de la France, mais aussi ceux de la Nouvelle-Angleterre. Certains ignoraient l’existence des échanges commerciaux réalisés en dehors de l’Empire français. En octobre 1727, Alexandre Cottrell, capitaine du navire Le Prudent de Saint-Malo, tomba sur un navire anglais à Louisbourg. Pourvu d’une commission de guerre, il captura le navire. Le gouverneur de l’île Royale jeta par la suite le capitaine et son équipage en prison. Cottrell avait enfreint une règle fondamentale, bien que tacite, du commerce de Louisbourg : ne pas intervenir dans les affaires avec les Anglais.

Louisbourg était un port d’escale d’une importance capitale pour l’économie du Canada et celle des Antilles. Les navires quittaient Québec avec des produits qui étaient commercialisés dans le reste du monde atlantique via Louisbourg. Québec étant bien plus proche de Louisbourg que de la Martinique ou de Bordeaux, les navires canadiens pouvaient descendre et remonter le Saint-Laurent plus tôt et plus tard dans l’année que leurs homologues français. Des navires français plus grands circulaient régulièrement entre Québec, Louisbourg, les Antilles et les côtes françaises. En 1755, La Renommée, navire de Gradis, arriva à Québec le 23 mai en provenance de la France. Il se rendit ensuite à Louisbourg avec une cargaison et retourna à Québec, d’où il devait appareiller pour son voyage de retour avant la fin de l’année.

Les correspondants français pouvaient présumer sans risque d’erreur que le courrier expédié via Louisbourg entre la fin avril et septembre serait envoyé à Québec à bord d’un navire français ou canadien. Les navires qui quittaient la côte de la France au printemps (avril) ou à la fin de l’été (septembre) atteignaient Louisbourg 50 jours plus tard, soit respectivement vers le 19 juin ou le 20 octobre. Dans le premier cas, cela laissait beaucoup de temps pour aller à la rencontre de navires s’apprêtant à partir pour Québec. Dans le même ordre d’idées, le courrier pouvait quitter Québec sur un navire à destination de Louisbourg tout au long de l’automne. Le chevalier de Lévis déclara qu’il venait de recevoir du courrier de Louisbourg et profitait du voyage de retour du même navire pour répondre à son correspondant français. Il tenait à ne pas livrer trop d’information confidentielle, « comme ma lettre court les hasards de la mer », mais il valait probablement mieux communiquer quelques nouvelles que rien du tout.

Par voie terrestre de Louisbourg à Québec

Si le courrier arrivait après la fermeture du Saint-Laurent, il pouvait être acheminé par voie terrestre. Le 19 avril 1757, Bougainville écrivit de Québec : « Ce soir on a eu par la voie de Louisbourg des nouvelles de France en date du 28 8bre [octobre]. Le bâtiment était parti de La Rochelle le 6 9bre [novembre] et arrivé à l’Isle Royale le 30 janvier. » Le messager avait quitté Louisbourg le 3 février.

Le courrier pouvait aussi emprunter l’itinéraire inverse. Les correspondants de Québec expédiaient leurs lettres à Louisbourg par voie terrestre de sorte qu’elles puissent être embarquées sur les premiers navires qui mettraient le cap sur la France au printemps. Écrivant de Montréal en 1758, Montcalm se plaignait : « … écrire voilà mon occupation ». Le messager devait partir pour Louisbourg le lendemain.

Illustration tirée de Nouveaux voyages aux Indes Occidentales. Partie 2, 1768, par Jean Bernard Bossu

Les autorités de Louisbourg engageaient des Micmacs de Miramichi pour transporter des dépêches à Québec en remontant la rivière Saint-Jean. Ce service datait du tournant du XVIIe siècle, époque où des Autochtones transportaient des dépêches entre l’Acadie continentale (Port Royal, Pentagouet) et Québec lors de leurs déplacements. Il existait encore en juin 1749 quand des provisions furent envoyées au lac Témiscouata pour aider les messagers qui transmettaient des messages entre les deux colonies. Il est probable que nombre de ces messagers aient été autochtones. Cela ne serait pas étonnant car leurs villages étaient établis le long de la route de portage. James Peachey, ingénieur britannique membre du 60e Régiment, découvrit un village à la confluence des rivières Saint-Jean et Madawaska en 1784. Bien que le village ne l’ait pas impressionné – selon lui, les Autochtones n’y avaient fait aucune amélioration et consommaient uniquement de la viande d’orignal et du poisson – il existait probablement déjà à l’époque du régime français. Ces endroits des deux côtés de la ligne de partage des eaux du Saint-Laurent et de l’Atlantique étaient connus des Autochtones et des Européens.

En descendant la rivière Kennebec en 1773, une autre route vers la côte est, Hugh Finlay rencontra, en aval d’un rapide, un village abénaki (Aransoak) abandonné une vingtaine d’années auparavant. Il était guidé par un équipage autochtone qui connaissait à la fois la route et la langue abénaki. Comme les Autochtones connaissaient la région, ils étaient superbement qualifiés pour guider les Anglais et transmettre des messages ici et là.

Les porteurs de nouvelles

C’était souvent grâce aux messagers autochtones que les nouvelles étaient transmises en Nouvelle-France, bien que des Français, des Canadiens et des Métis (nombre d’entre eux étant voyageurs) aient aussi communiqué des informations. Les nouvelles suivaient les Autochtones : aux missives qu’ils livraient s’ajoutaient les observations qu’ils faisaient en route. Deux marchands de Québec écrivirent en janvier 1746 : « … il est arrivé hier des sauvages, venant de l’acadie qui raporte des lettre des Missionaires et un Journal de M. Roma qui est à Isle Saint-Jean. » Les « sauvages » firent savoir qu’il y avait une pénurie de denrées et de bois à Louisbourg, alors occupé par les troupes britanniques, et qu’elle faisait de nombreuses victimes. Les ouï-dire parcouraient de longues distances avec les lettres écrites.

Le 31 juillet 1730, la nouvelle de la naissance d’un héritier au trône de France atteignit officiellement Québec. Officieusement, la nouvelle avait été transmise en avril par une bande d’Abénakis qui arrivaient de la Nouvelle-Angleterre. Sous la menace d’une épreuve de force finale avec les Britanniques, les Français continuèrent à avoir recours à des messagers autochtones. La promptitude de ces derniers permettait un échange de nouvelles fluide entre le Canada et l’Ohio, qui était le théâtre du conflit. Au cœur de l’hiver 1755, les messagers se rendaient de Fort Duquesne (Pittsburgh) à Montréal en 39 jours. On pouvait également compter sur les Autochtones pour intercepter les communications de l’ennemi. À la fin août 1759, alors que Québec était sur le point de tomber, les Abénakis capturèrent une petite expédition composée de sept Autochtones et de deux officiers britanniques qu’ils conduisirent à Québec. Deux coffres de métal renfermant des lettres adressées à des officiers servant dans l’expédition de Wolfe furent interceptés. Il est possible que les documents n’aient comporté que peu d’informations confidentielles, car on aurait transmis verbalement les instructions secrètes aux officiers pour qu’elles restent confidentielles.

Le commerce illicite et la communication

On pouvait compter sur les Autochtones pour transmettre et intercepter des messages, mais aussi pour s’adonner à la contrebande. Les Mohawks de Kahnawake jouaient un rôle actif dans le commerce de contrebande entre Montréal et New York, faisant passer des marchandises, des fourrures et du courrier. Des sources datant de la fin du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle font état de la contrebande de fourrures françaises, qui étaient échangées contre des marchandises anglaises. En 1709, le gouverneur et l’intendant confessaient au ministre de la Marine leur impuissance face au commerce illégal : « Ce commerce est préjudiciable au Royaume, mais il n’est pas possible de l’empescher par la force, il seroit mesme dangereux de l’entreprendre par le grand interest que nous avons de menager les Sauvages. » Ils n’étaient pas les seuls à s’adonner à la contrebande. Deux contrebandières françaises, les sœurs Desauniers, opéraient très ouvertement depuis le village Mohawk. La corruption à tous les niveaux de l’administration, notamment à Québec, où Bigot régnait avec la maison de commerce surnommée La Friponne, était un des facteurs clés contribuant à la généralisation de la contrebande .

Le Canada était un bon marché pour les biens manufacturés anglais. Une perquisition faite à Montréal en 1741 révéla la présence de biens anglais dans 449 des 506 établissements et maisons visités (89 p. 100). Des églises paroissiales et des couvents figuraient au nombre des coupables. L’esprit de transgression était répandu. Le commerce avec les Anglais était courant à Louisbourg, comme nous l’avons vu plus haut, et la contrebande avec les colonies anglaises et espagnoles était un élément important de la vie à La Nouvelle-Orléans. Le Canada ne se distinguait nullement à cet égard.

La contrebande est impossible en l’absence de moyens de transport et de communication efficaces et clandestins. Le système de renseignement reposait sur la confidentialité, la discrétion et la facilité de transport. Parce qu’il était idéal pour les eaux peu profondes et au cours rapide, en plus d’être adapté au portage, le canot, un moyen de transport omniprésent, était le favori tant des contrebandiers que des autorités qui les poursuivaient. La simple possession d’un canot d’écorce attirait l’attention des autorités, qui, en 1723, promulguèrent une ordonnance rendant obligatoire l’enregistrement de ces embarcations. Les mesures prises en vue de restreindre la contrebande échouèrent, et ce commerce perdurait encore une génération plus tard.

Robert Saunders était un marchand bien en vue à Albany (New York). Juge à la Cour des plaids communs du comté, il devint maire de la ville en 1750. Il faisait de la contrebande du côté anglais et employait cinq ou six messagers autochtones qui transportaient les fourrures françaises vers le sud et les marchandises anglaises vers le nord, ainsi que les documents correspondants dans les deux sens. Saunders conservait un registre dans lequel il transcrivait des copies de ses lettres. Puisque ses partenaires français insistaient sur la confidentialité, Saunders employait un code comportant des symboles tels que des chiffres romains (par exemple Monsieur III) et une poule fumant la pipe. Saunders maîtrisait le français, commerce oblige, comme le montrent les extraits suivants :

Monsieur. Il y a autour de 10 jours que je vous ay Ecrit et envoyer un Baril de bonne huitres par un sauvage qu’on appelle Marie Magdelaine (19 octobre 1752)… Monsieur, Je vous ai Ecrit et Envoye payment pour 50 (livres) de castor par Tiogaira, porteur de ces 50 l(ivres) de castor… je vous envoie Presentement par la porteur de la presente Sauvagesse Marie Magdelaine elle a un impediment à un de ces deux yeux(?)… elle me dit qu’elle vous connaît bien (5 juillet 1753)… Monsieur et Amis, J’ay recu le votre en date du 29 juin par la Porteur de la présente Canaguoise avec quatre Paquet (de fourrures) pesant deux cent et dix livres (24 juillet 1753).

Pour ses partenaires anonymes, Saunders était un lien postal vital, leur transmettant des nouvelles et des journaux d’Europe. Le réseau postal clandestin s’étendait jusqu’à Québec. Le 5 mai 1753, Saunders précisa à un marchand de Montréal : « Je n’ay pas recu de Lettres pour vous de france Encore mais pour un Monsieur a Quebec Jay receu deux que J’Envoye par le porteur. » Le 9 octobre 1754, il envoya une autre lettre à un correspondant de Montréal : « Inclos vous avez une lettre receu sous mon Couvre pour messieurs Delanneur et gautier negotians a quebec que je vous pris de leur en faire tenir. » Comment ces lettres secrètes étaient-elles envoyées de Québec à Montréal? Existait-il un service de messagerie?

La vallée du Saint-Laurent, un village étendu (afficher)

Pehr Kalm décrivit ainsi la vallée du Saint-Laurent en 1749 : « On pourrait vraiment dire que c’est un village, s’étendant de Montréal à Québec… car les maisons de ferme ne sont jamais écartées de plus de cinq arpents et parfois d’à peine trois, sauf à quelques endroits. »

Un village, même étendu, est, par définition, un endroit où les nouvelles se répandent vite. La vie y est telle que tout ce qui se passe devient une nouvelle qui circule grâce à la correspondance, au bouche à oreille ou au deux. Les réseaux sociaux établis au tournant du XVIIIe siècle favorisèrent la circulation des nouvelles. Ce n’est pas un hasard si la facilitation des communications eut lieu parallèlement à l’avènement d’un marché du blé et d’autres céréales. La vallée du Saint-Laurent devenait une unité géographique reconnaissable, cohésive et intégrée. Mais le processus prit du temps. Au milieu du XVIIe siècle, les correspondants envoyaient des lettres en France, leur patrie lointaine. Au cours du siècle suivant, la patrie devint un endroit plus proche, et les raisons d’entrer en communication avec un résident d’une ville ou d’une côte le long du Saint-Laurent se multiplièrent. La colonisation systématique permit aux Canadiens de la vallée du Saint-Laurent de transmettre plus aisément des messages oraux sur des distances de plus en plus grandes.

Prenons, par exemple, les guérisons miraculeuses qui établirent la réputation de l’église de Sainte-Anne-du-Petit-Cap (Sainte-Anne-de-Beaupré) dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Les personnes guéries étaient de la paroisse ou des environs : Château-Richer (1662), Québec (1664), Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans (1701). Des groupes de pèlerins fervents de la ville voisine de Château-Richer et de Sillery (en amont de Québec) se rendaient à Sainte-Anne dans les années 1670 et 1680. Des notables de Québec (à moins de 30 kilomètres de là) eurent vent des miracles. Dans tous ces cas de la fin du XVIIe siècle, les échos de miracles se répandirent essentiellement dans un rayon géographique restreint. Avec la colonisation progressive des autres parties de la vallée du Saint-Laurent au début du XVIIIe siècle, à mesure que les jeunes quittaient la maison familiale, sans rompre le contact complètement, la frontière des nouvelles orales s’étendit. En 1759, par exemple, il aurait été quasi impossible de ne pas entendre parler de l’arrivée des Anglais.

La communication à l’échelle régionale et locale était associée à deux types d’activités sociales. Premièrement, des lettres étaient rédigées et échangées dans le but de transmettre un message entre deux parties qui ne pouvaient pas avoir une conversation en personne. La priorité était la transmission. Deuxièmement, la communication était une expérience publique, une cérémonie et un échange informel entre les familles et les voisins. Dans ce cas, la communication n’était pas écrite, et le moyen de communication contribuait à encadrer la manière dont les nouvelles étaient transmises et, finalement, le contenu du message. La représentation de croyances communes et l’effet émotionnel associé aux échanges en personne étaient au cœur de la communication.

L’eau, moyen de transport et de transmission

Pendant la saison active, le Saint-Laurent était une autoroute d’information empruntée par des dizaines de bateaux et de goélettes. Au début du XIXe siècle, 200 navigateurs vivaient à Québec. Ils étaient les maîtres de navires et de bateaux qui naviguaient entre Montréal, Trois-Rivières, Québec et Louisbourg. Sur les rives du Saint-Laurent, près des chantiers navals royaux de Québec et ailleurs, des artisans se spécialisaient dans la construction de bateaux et de navires.

En 1705, Guillaume Levitre, de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, consentit à construire un navire pour messieurs Martin et Jeanne de Québec. Le travail devait être accompli à l’île Dupas, près de l’embouchure de la rivière Richelieu. Comme l’île Dupas était à 175 kilomètres en amont de Québec, l’accord témoigne du réseau économique qui se dessinait le long du Saint-Laurent.

Le transport fluvial permettait la circulation régulière de l’information, mais il fallait que les navigateurs connaissent le chemin. Des cartographes établirent la carte des parties du fleuve en aval de Québec où la navigation était plus difficile. Cap-aux-Oies, Baie-Saint-Paul, La Malbaie et Le Bic étaient parmi les baies et les passages où l’on pouvait jeter l’ancre. Les Français préféraient la rive nord en amont de l’île Verte parce que la navigation y était plus facile en raison des vents du nord-ouest dominants, ce qui explique les détails de la carte de Deshayes (vers 1685), notamment le bon lieu d’ancrage à onze brasses de la rive de Cap-aux-Oies et la plage sablonneuse de Port-au-Persil, où les bateaux pouvaient être tirés à sec. Le long du Saint-Laurent, les Canadiens prirent l’habitude d’aller à la rencontre des navires qui passaient pour offrir ou vendre des vivres. En échange de la nourriture et de l’eau hissées à bord, on transmettait les nouvelles d’outre-mer ou d’en amont de Québec.

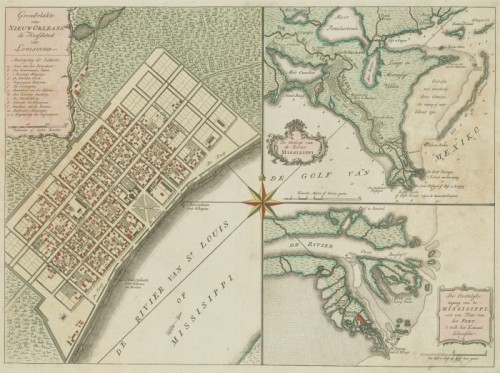

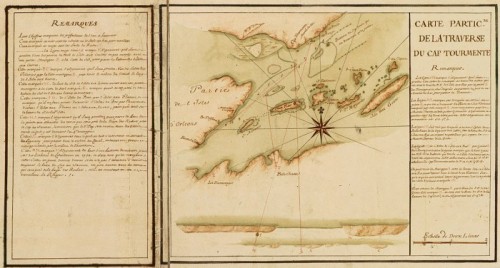

Carte particulière de la traverse du cap Tourmente (détail), 1733, par J.-N. Bellin et H. des Herbiers de Lestanduère

Outre les grands voiliers, divers types d’embarcations de plus petites dimensions transportaient des personnes et de l’information. Presque partout, il y avait des canots d’écorce et des canots en bois construits en creusant le tronc d’un arbre. La Couronne construisait des bateaux à fond plat et des canots en bois pour transporter les troupes. Conservés dans des hangars, ces bateaux étaient des biens de valeur. Une ordonnance de 1717 attirait l’attention sur le vol des bateaux du roi, qui étaient démontés et vendus pour les planches et les clous. Les bateaux royaux transportaient aussi bien des personnes que des messages. En 1733, les autorités coloniales créèrent le poste de « patron de chaloupe » pour livrer les dépêches du gouverneur et de l’intendant le long du Saint-Laurent. Kalm, en route pour Montréal dans le bateau du gouverneur en 1749, mentionne une halte à Trois-Rivières : « … où nous sommes restés tout juste le temps de livrer les lettres que nous avions apportées de Québec. » Il voyageait probablement avec le patron de chaloupe.

Le chemin du Roy

Dans les années 1690, les messagers royaux commencèrent à transporter les dépêches par voie terrestre et peut-être acceptaient-ils aussi de livrer le courrier privé. Les correspondants confiaient couramment leurs lettres à des voyageurs qui consentaient à les transporter pour rendre service. Les attentes des correspondants reflétaient cette habitude. Le père Naud, de Kahnawake, était mécontent que le courrier qu’il avait reçu de la France n’ait pas été expédié à la mission quand il est arrivé à Québec, car il était persuadé de pouvoir trouver un moyen d’envoyer sa réponse pour qu’elle soit expédiée en France. Une partie du courrier de Naud aurait pu être transportée par voie terrestre à bord de charrettes l’été ou de traîneaux l’hiver.

La construction de routes en Nouvelle-France était une affaire locale. Pour permettre des déplacements sur de courtes distances, on construisait parfois des routes menant au moulin seigneurial ou à l’église paroissiale. Le responsable de la construction de routes en Nouvelle-France, le grand voyer, avait parfois de la difficulté à persuader les habitants de remplir leurs obligations en matière de construction et d’entretien des routes. L’intendant devait, de temps en temps, émettre une ordonnance obligeant les habitants à construire une route. Lors d’une inspection réalisée dans l’île d’Orléans l’été 1731, le grand voyer Boisclerc constata que les routes et les ponts étaient en très mauvais état. Dans la seule paroisse Sainte-Famille, 46 ponts avaient besoin de réparations, tandis que la route de la paroisse Saint-Jean avait été emportée par les marées. La route qui ferait le tour de l’île serait construite au cours des trois décennies suivantes et achevée dans les années 1760. L’expérience avec les habitants réticents de l’île d’Orléans encore fraîche dans sa mémoire, Boisclerc entreprit un projet plus ambitieux, voire téméraire, la construction d’une route entre Québec et Montréal, qu’il mena finalement à bien.

Le chemin du Roy entre Québec et Montréal fut terminé en 1737. D’une largeur de 7,3 m et doté de fossés des deux côtés, il permettait la circulation des passagers, de la poste et des messagers. Pour les habitants chargés de sa construction et de son entretien, le chemin était un compromis. D’un côté, il soustrayait à l’utilisation agricole des parcelles de terre arable. De l’autre, il reliait les communautés rurales, tel une grande chaîne de maillons imbriqués, renforçant le modèle du village étendu. Le chemin du Roy n’était pas officiellement une route postale, mais il était tout de même utilisé pour le transport du courrier. Le 25 décembre 1748, Élisabeth Bégon écrivit avec bonne humeur de sa résidence à Montréal : « Pour faire quelques compliments du 1e de l’an, on m’a dit qu’il partait un courrier ces fêtes. » Le messager allait probablement à Québec et empruntait le chemin du Roy. S’il était parti le lendemain, il aurait affronté un blizzard qui laissa un mètre de neige sur son passage, allant « jusqu’au ventre des chevaux ».

L’hiver ne mettait pas un frein aux voyages et aux échanges de courrier le long de la principale route de la vallée du Saint-Laurent. Le gouverneur et l’intendant, ainsi que leur entourage, se déplaçaient de Québec à Montréal au milieu de l’hiver. De là, ils pouvaient mieux administrer les postes de traite des fourrures du Pays d’en Haut et s’occuper des sujets du roi qui habitaient le district de Montréal. La description d’un voyage fait en 1753 révèle qu’il existait des relais où l’on gardait des chevaux frais et dispos. On pouvait engager des conducteurs qui connaissaient les meilleures routes. Parfois, ces dernières traversaient la surface gelée du Saint-Laurent. Les habitants des paroisses qui s’étiraient le long du chemin étaient chargés de tasser la neige avant le passage du cortège. Il s’agissait peut-être d’une tâche royale supplémentaire pour les habitants puisque, selon une ordonnance de 1726, ces derniers devaient jalonner les routes hivernales en plantant des branches dans la neige. En facilitant les déplacements des autorités, les habitants facilitaient également les leurs.

Dans les années 1750, la colonie était déjà pourvue de routes et le courrier circulait régulièrement entre Québec et Montréal. Les correspondants s’écrivaient à des jours déterminés de la semaine. Montcalm expliqua à Lévis, son commandant en second récemment arrivé dans la colonie et posté à Québec, qu’ils pouvaient rester en contact par courrier extraordinaire ou par courrier régulier : « … il part, tous les lundis au soir, un courrier » pour Montréal. Un an plus tard, il se disait déçu parce que, depuis un certain temps, « il n’est arrivé ni courrier de Québec ni lettres ». Le marquis, alors à Montréal, en était venu à compter sur le service, et il n’était pas le seul. La circulation de lettres permettait d’établir des liens entre les élites de la colonie parce que, hormis en personne, c’était la meilleure façon de faire des affaires, d’échanger de bons procédés ou d’entretenir des alliances.

La correspondance permettait aux familles dispersées de coordonner leurs efforts. Puisqu’ils recevaient des instructions écrites régulièrement, les cousins, les parents par alliance et les parents par le sang pouvaient administrer le bureau d’une société à Québec ou gérer les affaires de cette dernière dans le Pays d’en Haut. Le courrier unifiait toute l’entreprise comme un long ruban de mots. Les affaires n’étaient toutefois pas l’unique objet des échanges. Un élément personnel d’égale importance pouvait se creuser un chemin dans la correspondance. La touche personnelle était réfléchie, car l’échange de bons procédés et de politesses, et l’arrangement de mariages facilitaient la solidarité et la reproduction de classe.

La parole, les lettres et la cérémonie

L’utilité sociale de l’écriture est incontestable. Toutefois, ce moyen de communication n’existait pas dans un vide. Une des caractéristiques remarquables de la vie sur les rives du Saint-Laurent était l’omniprésence des échanges oraux, ainsi que les usages et le rituel qui y étaient associés. La voix révéla vraiment tout son potentiel à cette échelle des relations sociales. Tous participaient. Les puissants bourgeois gentilshommes se regroupaient dans une ville ou l’autre de la colonie. Ils dînaient sans doute ensemble et discutaient de sujets d’actualité (tout en jouant aux cartes), comme le faisaient leurs homologues de la Virginie côtière. Les gens ordinaires, quant à eux, se rassemblaient dans leur paroisse. En ville comme à la campagne, la rumeur et le rituel étaient les véhicules prééminents de la communication.

« Les bruits qui courent » de chaque jour étaient un élément important de la communication dans la capitale coloniale de Québec, en temps de paix comme en temps de guerre. Une jeune femme de l’île d’Orléans se présenta en ville en 1696 pour annoncer l’invasion imminente de navires ennemis venus de la Nouvelle-Angleterre. Elle se rendit au château pour raconter son histoire au gouverneur. Entre-temps, le navigateur qui l’avait conduite en ville passa le mot que les Anglais arrivaient et « … rapidement toute la ville fut en émoi ». La femme fut jetée en prison quand le canular fut découvert – son amant avait inventé l’histoire – et elle fut accusée d’avoir répandu de fausses nouvelles d’une manière qui était préjudiciable aux intérêts de la Couronne.

La parole pouvait devenir une arme à double tranchant. Des rumeurs concernant les pratiques peu scrupuleuses de marchands qui spéculaient sur les denrées alimentaires et la solide conviction qu’il y avait un complot suscitèrent le ressentiment des habitants de Québec. Parmi l’élite, la parole était un moyen important de faire injure à quelqu’un. Opposé au théâtre pour des raisons d’ordre moral, monseigneur de Saint-Vallier, évêque de Québec, proposa 100 pistoles au gouverneur Frontenac en 1694 s’il consentait à ne pas faire jouer Le Tartuffe de Molière au château Saint-Louis. Frontenac accepta l’argent mais s’empressa d’ébruiter l’affaire, une initiative qui amusa la galerie mais mina sans doute l’autorité morale de l’évêque.

Les rumeurs surabondaient à Montréal en 1731 lorsqu’un groupe de citoyens attesta en cour que leur voisine, la mère Guignolet, tenait une maison de vices de toutes sortes. Les Guignolet employaient un langage grossier : « Crême et baptême, Vous êtes une coquine et une putain. » De toute évidence, les témoins n’étaient pas sourds. Comme leurs homologues en Nouvelle-Angleterre, ils étaient toujours prêts à tendre l’oreille. Ils avaient de bonnes mémoires et répétaient les uns aux autres, ou en cour, ce qu’ils entendaient.

Ce que racontaient les marins de passage, les voyageurs et les Autochtones qui transportaient des dépêches était colporté dans l’ensemble de la colonie. Les propos voyageaient également dans des lettres. En 1746, messieurs Havy et Lefebvre, de Québec, écrivirent dans une lettre adressée à monsieur Guy, leur correspondant à Montréal : « … voilà tou ce que j’ai entendu au Chateau ayant oui lire les lettres et lue. »

Ils relataient ce qu’ils avaient lu et entendu lors de leur visite au château du gouverneur. En apprenant les nouvelles, il ne restait plus à Guy qu’à les répéter à son entourage et, ce faisant, à toute la ville de Montréal.

Le cabaret était un endroit de prédilection pour les causeries populaires en Nouvelle-France. On s’adonnait à certains jeux, concluait des marchés et ourdissait des intrigues. C’était un lieu agréable, notamment parce qu’on y chantait beaucoup. On pouvait y entendre de nombreuses variations des mélodies chantées par des voyageurs en parcourant les cours d’eau du Pays d’en Haut, des chansons de marin et des airs traditionnels chantonnés par les agriculteurs. Il n’est guère étonnant que les débits de boisson de Louisbourg soient restés ouverts bien après l’heure officielle de fermeture. En Martinique, malgré leur interdiction officielle, la ville de Saint-Pierre comptait 200 cabarets. Une soif de convivialité, et pas seulement de rhum, alimentait la demande de ces établissements.

Des échanges vifs

La parole faisait partie intégrante de la vie sociale en Nouvelle-France, mais elle pouvait être source d’ennuis pour ses protagonistes. Quarante-quatre pour cent des personnes appelées à comparaître devant les tribunaux royaux du Canada étaient accusées de violence verbale ou physique. L’éclosion de la première menait presque automatiquement à la seconde. On employait des mots pour railler et parfois pour provoquer des adversaires. Mentionnons ici quelques exemples. Antoine Dufaut adressa des commentaires peu flatteurs à un groupe d’amis et de voisins qui jouaient aux quilles près des remparts de Montréal un dimanche soir de juillet 1736. Un membre du groupe s’indigna. Il commença à insulter Dufaut et une bagarre éclata. En 1733, le charpentier Charles Viger était devant sa maison à Montréal avec sa famille et certains de ses amis. Il fut apostrophé par les deux frères Brossard qui avaient été vexés par les propos d’un membre du groupe. L’incident dégénéra et des coups de poings furent échangés avant que les protagonistes ne soient séparés. Évoquons comme exemple extrême une querelle concernant une partie de billard qui connut une fin dramatique après avoir opposé deux officiers. « Je m’en foutre de la partie », dit l’un. « Que dites-vous », rétorqua l’autre. La confrontation atteignit son apogée lorsqu’ils dégainèrent leurs épées et que l’un d’eux fut touché. Il devait succomber à ses blessures.

Dans ces cas, comme dans toute affaire humaine, une chose en entraîne une autre. Au sein de la population de la Nouvelle-France, tant chez les gens ordinaires que chez les membres de l’élite, le sens de l’honneur était si profondément ancré que l’on pouvait dire et faire les choses les plus incroyables.

Les jurons et les blasphèmes

Depuis le XIXe siècle, les Canadiens français ont développé un répertoire de gros mots ayant leur source dans la liturgie et les cérémonies catholiques. Le répertoire de leurs ancêtres qui vivaient en Nouvelle-France au XVIIIe siècle était tout autre. Les archives judiciaires de la Louisiane semblent indiquer que des mots comme foutre, coquin, bougre et fripon comptaient parmi les favoris. En règle générale, en Nouvelle-France, les jurons reflétaient la valeur attachée au sens de l’honneur. Si on voulait insulter un homme, on remettait en question son honnêteté en employant des termes comme fripon, voleur, gueux ou cartouche. Les femmes étaient vilipendées pour leurs aventures extraconjugales, étant qualifiées de putains ou de l’un de ses synonymes : maquerelle, garce ou coureuse de garçons. Bien qu’a priori, le terme putain puisse sembler moins fort que son équivalent italien putanissima, il pouvait être employé efficacement avec d’autres, par exemple dans l’expression bougre de garce. En 1728, l’épouse d’un officier de l’armée fut qualifiée de « plus putain qu’une cavale », insulte superlative quand on sait qu’une cavale était une jument ayant pour rôle principal la reproduction.

L’importance de l’épate

Sous l’Ancien Régime, le comportement social tenait nécessairement du théâtre parce qu’il était lié à la recherche de statut à tous les niveaux de la société. En Nouvelle-France, comme dans la société italienne du début de l’époque moderne, que Peter Burke qualifie d’exemple suprême de la société théâtrale, il était impératif de fare bella figura. Nul ne souhaitait perdre la face ou sacrifier l’honneur. Il en allait de même pour les groupes sociaux et les classes. Un groupe d’élite pouvait en jeter plein la vue avec ses maisons, ses carrosses et ses vêtements splendides. La réaction des gens ordinaires pouvait s’exprimer dans des comportements malicieux et dans les propos que ces derniers tenaient à la taverne, les jours de marché ou lors des festivals, ou encore dans leur choix de vêtements. Dans un jeu incessant de à bon chat bon rat, les paysans et les nobles avaient recours à divers symboles pour communiquer leur identité, si ce n’était leur autorité.

En Nouvelle-France, le pouvoir était mis en scène. La proclamation d’ordonnances exigeait pompe et cérémonie. À La Nouvelle-Orléans comme à Québec, les ordonnances étaient proclamées et affichées bien en vue par un crieur public au son de tambours et en présence de soldats et de dirigeants, pour faire de l’effet. Dans les communautés rurales, les ordonnances étaient lues par un capitaine de milice avant d’être affichées sur la porte de l’église. Le maître d’une plantation de Louisiane pouvait exprimer sa puissance plus brutalement, en punissant un esclave, fouet en main, à la vue de ses pairs.

Le pouvoir était mis en scène, mais il y avait de la concurrence parmi les nantis. L’historien A. J. B. Johnston a documenté le conflit entre le gouverneur Saint-Ovide de Louisbourg et Mézy, le commissaire ordonnateur, en 1720. Chacun proclama son ascendant sur le Conseil supérieur en affichant un avis public sur la porte de l’église paroissiale, où on affichait habituellement les avis publics importants. L’avis de Mézy fut arraché dans l’heure. Le gouverneur n’était pas d’humeur à négocier son autorité. Une partie de bras de fer similaire opposa le gouverneur de la Nouvelle-France à l’intendant Dupuy, en 1727. Ce dernier, récemment arrivé de France, menaça de contrarier la façon de fonctionner du gouverneur. La confrontation s’exprima par l’affichage d’ordonnances et de contre-ordonnances émanant du château du gouverneur et du palais de l’intendant. Le gouverneur remporta la victoire : les dépêches du roi de septembre 1728 annonçaient la destitution de Dupuy. Les conflits qu’engendraient les questions de rang et de statut avaient lieu sur la place publique. Les discordes concernant le protocole et le prestige attiraient l’attention. Le long du village étendu du Saint-Laurent, à l’intérieur comme à l’extérieur des murs de la ville, elles faisaient jaser tout un chacun.

Les paroissiens

Le rang et la dignité caractérisaient tous les niveaux de la société au Canada. Les hauts fonctionnaires, qui revendiquaient le droit d’apporter leur prie-Dieu à l’église, s’en souciaient, ainsi que ceux de rang moins élevé, tel le capitaine de milice certain que Dieu l’avait gratifié du droit d’occuper un certain banc à l’église. En tant qu’institutions communautaires, les paroisses de la Nouvelle-France avaient un caractère populaire. En octobre 1714, les habitants de Côte Saint-Léonard, sur l’île de Montréal, s’objectèrent à la perspective d’être séparés de la paroisse de Pointe-aux-Trembles. Un homme chargé de transférer le pain béni fut intercepté. Un bailli envoyé pour imposer l’ordre fut menacé. La décision de l’évêque se heurtait à un fort sentiment communautaire, et les citoyens de Saint-Léonard manifestèrent leur opposition.

La paroisse représentait les paroissiens, qui défendaient parfois leurs intérêts avec détermination. Tout ce qui touchait au statut et à la tradition locale jouait un rôle important dans la vie de tous les jours. Les rencontres entre personnes – l’adresse et la maladresse verbale – comptaient pour beaucoup à cette échelle de la vie quotidienne. La rancune ou un mot prononcé en faveur de quelqu’un pouvait aller loin, tout comme les gestes non verbaux – lever un sourcil, battre des cils, rougir – échangés entre d’éventuels amoureux assis à proximité l’un de l’autre à l’église.

Contrairement aux échelles continentale et transocéanique, où la transmission était l’objectif premier, la communication à cette échelle plus restreinte se vivait de façon personnelle ou collective au sein d’un groupe. La paroisse reconnaissait sa personnalité collective en assistant au service divin en bloc. Le tableau était connu. Un verset suivait l’autre, selon le calendrier rituel et liturgique établi. Les places de l’assemblée et du prêtre étaient fixées dans une géographie cérémonielle : le prêtre, paré de ses habits cérémoniels, parlait de sa chaire, tandis que, en bas, on se levait, s’agenouillait, s’assoyait et répétait les paroles de l’officiant. Quand quelque chose d’extraordinaire se produisait dans l’église – une personne malade ou handicapée annonçait qu’elle était miraculeusement guérie, un couple décidait de se marier à la gaumine (sans l’accord des parents et du prêtre) – l’événement était vécu au vu et au su de toute l’assemblée. Les membres de l’assemblée racontaient ce qu’ils avaient vu ce jour-là. Ils étaient les gardiens de la tradition locale.

Après la messe, des groupes de paroissiens se réunissaient sur le parvis de l’église pour fumer une pipe ou passer un moment ensemble. On y faisait des affaires de toutes sortes et causait de tout et de rien. Les rumeurs étaient propagées à tout vent. Les gens hésitaient à rentrer directement, car les familles et les amis profitaient de la compagnie des uns et des autres. Puisque le parvis était considéré comme un lieu de rassemblement populaire, la porte de l’église était toute désignée pour accueillir les avis écrits lus par les officiers royaux ou les capitaines de milice. Quiconque a étudié le siège et la bataille de Québec se souviendra que c’est sur la porte de l’église de Beaumont, le 30 juin 1759, que le général James Wolfe afficha son avis enjoignant aux Canadiens de conserver une position neutre, sinon ils s’exposeraient à de sérieuses représailles de la part des Britanniques. La mise en garde de Wolfe n’était pas creuse!

La coutume de l’affichage sur les portes de l’église dura longtemps. En 1825, un comité de la législature du Bas-Canada allégua qu’une pétition locale devait être affichée sur la porte de l’église pendant au moins deux mois avant de pouvoir être légitimement portée à l’attention de la Chambre. Quelque soixante ans plus tard, on estima que la meilleure façon de rejoindre les personnes s’intéressant aux îles de Sorel – une loi gouvernant l’utilisation des îles était sur le point d’être amendée – était d’afficher un avis écrit sur la porte de l’église des paroisses concernées. Bien que les législateurs aient aussi proposé de publier une annonce dans le journal de Sorel, la pertinence inaltérable de la porte de l’église en 1884 est significative. Nichée au croisement des voies de communications – orales, rituelles, cléricales, laïques et royales – la porte de l’église devait remplir une fonction clé dans la transmission des nouvelles. Elle rappelle le système de communication complexe et à plusieurs niveaux qui permit la transmission de messages et de nouvelles le long du Saint-Laurent et au sein du réseau social de la région.

Conclusion (afficher)

L’empire français en Amérique du Nord n’aurait pu exister sans la mise en place de systèmes de communication écrite. Pour conserver des colonies, il fallait communiquer sur de longues distances, et pour correspondre, il fallait des navires de commerce et des marchands. Ces derniers et les capitaines, plutôt que les hommes du roi, assuraient la transmission de nouvelles d’un côté à l’autre de l’Atlantique.

Les navires apportaient des nouvelles de Versailles et toutes sortes de documents d’affaires. Les institutions religieuses ayant des missions en Nouvelle-France correspondaient avec leur maison mère en France. Les scientifiques recueillaient des spécimens, et les apothicaires échangeaient des recettes. Une villageoise de Normandie, tout juste capable de s’occuper de toutes les affaires familiales et se sentant seule, écrivit, en avril 1731, à son époux qui travaillait dans une concession de pêche de l’île Scatarie, dans le golfe du Saint-Laurent. Elle l’ignorait, mais il était mort depuis quatre mois. Elle savait cependant qu’elle pouvait compter sur un réseau transatlantique pour faire parvenir son message au loin.

La transmission définissait, du moins en partie, la communication à l’échelle continentale. Toutefois, les objectifs et les habitudes dépendaient des circonstances et de divers facteurs. La communication était le résultat d’une articulation graduelle entre la société métropolitaine, d’une part, et les milieux créoles et autochtones, d’autre part. Dans une certaine mesure, la sphère coloniale émergente se vouait à court-circuiter l’objectif impérial par la contrebande et d’autres activités para-impériales.

Le processus d’articulation s’étendit sur trois générations en Louisiane, engendrant une force qualifiée de colonialisme non officiel (rogue colonialism). L’impulsion à la colonisation fut donnée initialement au niveau impérial, mais l’équilibre des forces évolua graduellement vers un centre de gravité colonial ou créole. Au fil du temps, les autorités locales, les planteurs et les marchands en vinrent à agir selon leurs propres intérêts. Des messages étaient échangés avec la France, mais ils traversaient également le continent conformément ou en opposition au lien impérial.

En dehors des zones principales de colonisation française, les Autochtones étaient des ambassadeurs de nouvelles. Ils transportaient les dépêches à travers le Pays d’en Haut et les territoires frontaliers de l’est, entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre. Le « terrain du milieu », qui englobait à l’origine les Grands Lacs et se déplaça par la suite à l’ouest, était socialement et géographiquement différent de la France, mais, selon Havard, il fut toujours un satellite de la métropole et de ses politiques coloniales non officielles. Le processus de métissagedes Autochtones et des Européens contribua à produire un type de réseau de communication aussi différent de celui de l’Europe que ceux d’Afrique, d’Inde et d’Amérique du Sud. Les nouvelles se rendaient à destination, mais quelque chose était modifié, sinon perdu, lors de la transmission.

Le village étendu était le vecteur de la communication dans la vallée du Saint-Laurent. Pour les colons, le village étendu – façonné et transformé par sa propre vision et ses propres efforts – était leur patrie. Les routes et les embarcations fluviales transportaient des voyageurs et du courrier aussi régulièrement que les marées. La régularité de la circulation des nouvelles et la proximité engendrèrent une expérience de communication sociale distincte. Les informations orales et écrites circulaient chaque jour, à longueur d’année. La mise en scène accentuait le message. Les voisins conversaient devant l’église, de part et d’autre des clôtures qui séparaient leurs terrains, et le long du Saint-Laurent avec les navigateurs.

L’intensité et la multiplicité des communications qui avaient lieu sur le réseau régional sont impressionnantes. L’élément interpersonnel de la communication était plus important que dans les contextes transatlantique et continental. La conversation ne s’articulait pas essentiellement autour des affaires ou du roi, pas plus qu’elle ne traitait des Autochtones ou ne résidait dans la capacité des individus à attester des choses. Elle était plutôt centrée sur la construction d’un monde social imprégné d’honneur et basé sur le rang, la solidarité, le clientélisme (pour l’élite), la ferme familiale, la société de la côte et de la paroisse, et l’interaction incessante des gens ordinaires avec d’autres espaces coloniaux.

L’art d’écrire, planche. III de l’Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1762-1772, par Diderot et d’Alembert

La communication à cette échelle formait un tout avec le fondement de l’économie sociale, étant aussi essentielle aux échanges que la place du marché. Elle a contribué à la cohésion sociale de façon durable puisque, même après la défaite de 1759, ceux et celles qui sont demeurés au pays ont poursuivi la tâche de communiquer et sont entrés dans l’histoire : « Les gens de mon pays, ce sont gens de parole », dit la chanson. La parole est un legs de la Nouvelle-France.

Pistes de lecture (afficher)

BANKS, Kenneth J., Chasing Empire across the Sea: Communications and the State in the French Atlantic, 1713-1763, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2002.

BÉGON, Élisabeth. Lettres au cher fils : correspondance d’Élisabeth Bégon avec son gendre (1748-1753). Établissement du texte, notes et avant-propos de Nicole Deschamps. Montréal, Boréal, 1994.

BRIGGS, Asa et Peter BURKE, A Social History of the Media, Cambridge, Polity Press, 2005 (seconde édition).

BROWN, Richard D., Knowledge is Power: The Diffusion of Information in Early America, 1700-1865, New York, Oxford University Press, 1989.

BURKE, Peter. Historical Anthropology of Early Modern Italy: Essays in Perception and Communication. Cambridge, Cambridge University Press, 1987.

CHARTRAND, René. Canadian Military Heritage. Vol. 1, 1000–1754. Montréal, Art Global, 1993.

CHARTRAND, René, Monongahela, 1754-1755: Washington’s Defeat, Braddock’s Disaster, Oxford, Osprey Publishing, 2004.

CONROY, David W. Public Houses: Drink and the Revolution of Authority in Colonial Massachusetts. Chapel Hill (North Carolina), University of North Carolina Press, 1995.

DAWDY, Shannon Lee, Building the Devil’s Empire: French Colonial New Orleans, Chicago, University of Chicago Press, 2008.

DECHÊNE, Louise, Le partage des subsistances au Canada sous le régime français, Montréal, Boréal, 1994.

DONOVAN, Ken. « After Midnight We Danced until Daylight: Music, Song and Dance in Cape Breton, 1713–1758 », Acadiensis,vol. 32, no 1 (automne 2002), p. 3-28.

FRIESEN, Gerry, Citizens and Nation: An Essay on History, Communication and Canada, Toronto, University of Toronto Press, 2000, p. 81ff.

GADOURY, Lorraine, La famille dans son intimité : Échanges épistolaires au sein de l’élite canadienne du xviiie siècle, Cahiers du Québec, collection Histoire, Montréal, Hurtubise HMH, 1998.

HARRISON, Jane, Until Next Year: Letter-Writing and the Mails in the Canadas, 1640-1830, Gatineau et Waterloo, Musée canadien des civilisations et Wilfrid Laurier University Press, 1997.

HAVARD, Gilles, Empire et Métissages : Indiens et Français dans le Pays d’en Haut, 1660-1715, Sillery, Septentrion, 2003.

HUBERT, Olivier, Sur la terre comme au ciel : La gestion des rites par l’église catholique au Québec, fin xviie début xixe siècle, Québec, Presses de l’Université Laval, 2000.

JOHNSTON, A. J. B. The Summer of 1744: A Portrait of Life in 18th-century Louisbourg. Ottawa, Parcs Canada, 1983, réimpression 1991.

JOHNSTON, A. J. B., Control and Order in French Colonial Louisbourg, 1713-1758, East Lansing (Michigan), Michigan State University Press, 2001.

KAMENSKY, Jane. Governing the Tongue: The Politics of Speech in Early New England. New York, Oxford University Press, 1997.

LACHANCE, André. « Une étude de mentalité : les injures verbales au Canada au xviiie siècle (1712-1748) », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 31, no 2 (septembre 1977), p. 229-238.

MATHIEU, Jacques, Le commerce entre la Nouvelle-France et les Antilles au xviiie siècle, Montréal, Fides, 1981.

MIQUELON, Dale, New France, 1701-1744: A Supplement to Europe, Toronto, McClelland and Stewart, 1987.

PODRUCHNY, Carolyn, Making the Voyageur World: Travelers and Traders in the North American Fur Trade,Lincoln, University of Nebraska Press, 2005.

MOOGK, Peter N. La Nouvelle France: The Making of French Canada — A Cultural History. East Lansing (Michigan), Michigan State University Press, 2000.

THOMPSON, E. P. Customs in Conflict: Studies in Traditional Popular Culture. New York, The New Press, 1991.

TRUDEL, Marcel, « Un déménagement annuel de la haute société en plein hiver, de Québec à Montréal » dans Mythes et réalités dans l’Histoire du Québec, tome 5, Cahiers du Québec, collection Histoire, Montréal, Hurtubise HMH, 2010, p. 57-66.

VERGÉ-FRANCESCHI, Michel, Chronique Maritime de la France d’Ancien Régime, collection Chronique Sedes, Paris, Éditions Sedes, 1998.

Recherche originale : John Willis, Ph. D.

Remerciements

Je tiens à remercier les personnes suivantes pour leur collaboration à la recherche : Marguerite Sauriol, Jane Harrison, Nicole Castéran et René Chartrand. Lorraine Gadoury, Jean-Pierre Hardy, Christian Pederson et le regretté Jean-Pierre Chrestien ont, quant à eux, exprimé d’utiles commentaires lors d’une première version du texte.