-

- Introduction

- Colonies et Empires

- Les explorateurs

- Jacques Cartier 1534-1542

- Samuel de Champlain 1604-1616

- Étienne Brûlé 1615-1621

- Jean Nicollet 1634

- Jean de Quen 1647

- Médard Chouart Des Groseilliers 1654-1660

- Pierre-Esprit Radisson 1659-1660

- Nicolas Perrot 1665-1689

- René-Robert Cavelier de La Salle 1670-1687

- Charles Albanel 1672

- Jacques Marquette 1673

- Louis Jolliet 1673-1694

- Louis Hennepin 1678-1680

- Daniel Greysolon Dulhut 1678-1679

- Louis-Armand de Lom d’Arce, baron de Lahontan 1684-1689

- Pierre de Troyes 1686

- Pierre Le Moyne d’Iberville 1686-1702

- Antoine Laumet dit de Lamothe Cadillac 1694-1701

- Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye 1732-1739

- Activités économiques

- Population

- Vie quotidienne

- Héritage de la Nouvelle-france

- Liens utiles

- Crédits

Vie quotidienne

Sciences

Au moment où les Français s’implantent en sol américain, la science au sens moderne du mot n’en est qu’à ses débuts. On parle encore de « philosophie naturelle » pour décrire l’étude objective de la nature et de l’univers physique. C’est pourtant une véritable révolution scientifique et technique qui s’opère aux XVIe-XVIIIe siècles. Les savants européens entreprennent de développer des méthodes d’investigation rigoureuses, vérifiables et reproductibles. Ils publient abondamment. Ils consolident leurs disciplines et s’institutionnalisent : à Paris, on fonde le Jardin du roi et l’Académie royale des sciences.

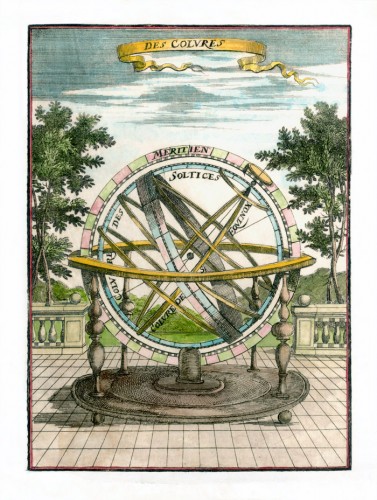

Le Nouveau-Monde représente bien entendu un sujet d’étude privilégié pour ces hommes qui cherchent à expliquer et classifier l’univers physique. Les observations astronomiques revêtent une importance fondamentale de prime abord, car c’est sur elles que les navigateurs doivent se fier pour tenter de déterminer leur longitude. Pour se rendre à bon port, on doit observer les astres et inventer des instruments. Pour explorer et revendiquer un territoire, on doit faire des progrès cartographiques.

Les missionnaires jésuites, premier groupe organisé à avoir une formation poussée dans la colonie, consignent eux aussi leurs observations non seulement des cieux, mais aussi sur les ressources minérales, végétales et animales. À leur suite, des physiciens et ingénieurs royaux font de même. Quelques gouverneurs s’improvisent eux-mêmes savants. Ces hommes se tiennent au courant des développements scientifiques européens et entretiennent une correspondance féconde avec leurs homologues de l’autre côté de l’océan. La couronne française finance même la visite d’un botaniste suédois au Canada. La colonisation contribue ainsi à l’avancement du savoir.

Les sciences en Nouvelle-France (afficher)

Imaginez-vous sur les rives de la vallée du Saint-Laurent, de l’Acadie ou de la Louisiane il y a quatre ou cinq cents ans. Entouré de nouvelles cultures, de nouvelles plantes et de nouveaux animaux dans un continent qui vous est étranger, comment faites-vous pour vous situer? Comment faites-vous pour déterminer à quelle distance vous vous trouvez de paysages et de routes maritimes connus? Comment faites-vous pour donner un sens aux nouveaux milieux, des forêts abritant plantes et animaux que vous voyez pour la première fois ou des paysages transformés par les communautés autochtones? Comment, en effet, s’adapter à un environnement radicalement différent de la terre que vous avez quittée de l’autre côté de l’Atlantique? Et comment consigner et analyser vos expériences pour ensuite les partager avec les publics à Paris et ailleurs en Europe?

C’est le jésuite Louis Nicolas qui définit le mieux ces défis. Il est l’auteur de plusieurs histoires naturelles de la région des Grands Lacs datant de la fin du XVIIe siècle. Dans son Histoire naturelle des Indes occidentales, il écrit :

Mon Dieu que je suis fâché de m’être embarqué dans une entreprise aussi difficile que celle de faire un narré du nouveau monde, où il y a tant de choses à dire, où ne sachant par où bien commencer, j’avoue que je suis étrangement en peine, car quelle apparence y a-t-il, même après 20 ans d’un travail assidu et de fort grands voyages réitérés, je puisse dire tout ce qu’il faut de tant de belles curiosités d’un pays étranger où toutes choses sont différentes du nôtre! Quel moyen de réduire en petit tant de si vastes terres, et de parler en peu de mots de tant de différents objets […] d’un pays dont nous n’avons pas encore découvert les bornes […]

C’est un des problèmes majeurs que rencontrent nombre de ceux qui voyagent en Nouvelle-France aux XVIIe et XVIIIe siècles, qu’ils soient colons, missionnaires, administrateurs, marchands ou explorateurs.

Donner un sens au Nouveau Monde (afficher)

Quand des explorateurs comme Jacques Cartier et Samuel de Champlain parcourent le Saint-Laurent et se rendent dans les régions actuelles du Québec et de l’Ontario, ils emploient diverses méthodes pour s’orienter et consigner leurs expériences. Par exemple, Cartier et Champlain utilisent souvent des instruments qui leur permettent de mesurer les distances et les lieux où ils se trouvent. Ils font également appel à des voyageurs qui ont des compétences particulières et consultent des apothicaires de formation, notamment pour savoir comment les plantes locales pourraient être utilisées. Leur boîte à outils éclectique ne semble que partiellement scientifique aujourd’hui.

Définir la science

Dans notre exploration des sciences en Nouvelle-France, il est important d’assouplir notre conception du mot « science ». La Nouvelle-France n’est pas un endroit pour les laboratoires et les instruments coûteux. C’est plutôt une région où dominent ce que l’on appelle souvent les sciences appliquées.

En effet, des sciences telles que la botanique, la zoologie et l’hydrographie sont prédominantes dans la colonie, tandis que les sciences plus abstraites, comme la physique et la chimie, y ont moins d’emprise. Il s’agit de sciences pratiques qui traitent de sujets liés à la vie courante dans une colonie nouvellement fondée et qui connaît une lente expansion. Les mathématiques sont appliquées partout dans la colonie, mais elles sont associées surtout à deux domaines : la cartographie du pays et la navigation le long des côtes et sur les rivières. Initialement, la recherche de plantes comestibles ou ayant une certaine valeur suscite bien plus d’intérêt que la définition précise de la forme et de la structure de leurs feuilles.

La conception moderne de la science est donc peut-être trop étroite pour une discussion sur une colonie dont les scientifiques amateurs décrivent avec confiance des monstres marins, des éléments de la géographie inexistants, et des pouvoirs surnaturels susceptibles de provoquer des séismes ou des maladies. L’histoire des sciences en Nouvelle-France est d’abord et avant tout l’histoire de la façon dont ceux qui se sont rendus dans la colonie ont essayé de comprendre le Nouveau Monde dans lequel ils étaient et de partager leurs expériences avec des lecteurs et ceux qui les appuyaient en Europe.

Les premiers « scientifiques » de la colonie

Si, par rapport à aujourd’hui, la science couvre un champ d’activité plus large en Nouvelle-France, il est également vrai qu’elle est pratiquée par un plus large segment de la communauté. Les personnes ayant une formation qui les rend particulièrement capables d’offrir des descriptions de milieux du Nouveau Monde aux publics du Vieux Monde ont souvent acquis leurs connaissances à d’autres fins.

Louis Hébert est un exemple. L’un des premiers colons de l’Acadie, il s’installe plus tard à Québec où il joue un rôle de premier plan. Les historiens le considèrent comme l’une des sources les plus importantes de plantes nord-américaines pour les collectionneurs et les jardiniers français. Apothicaire de formation, il aurait été plus apte que la plupart des gens à décrire et à collectionner des plantes, et il était peut-être plus enclin que la majorité des gens à commencer à cataloguer ces plantes et à faire des expériences dans son nouveau milieu. Près de cent ans plus tôt, en 1535, Jacques Cartier avait inclu un apothicaire dans son équipage, François Guiltault.

Avant la fin du XVIIe siècle, la Nouvelle-France compte peu de personnes qui mériteraient aujourd’hui le titre de scientifiques, et nombre d’entre elles n’ont jamais étudié les sciences. Elles appliquent plutôt des compétences acquises dans d’autres domaines. Par exemple, Champlain a probablement acquis une bonne partie de ses connaissances en matière d’arpentage et de cartographie quand il a fait son service militaire, soit avant d’arriver au Nouveau Monde. Ce genre d’hommes se formait souvent sur le tas. D’après les historiens qui ont analysé ses écrits et ses cartes, Champlain aurait appris la navigation et la cartographie davantage par l’observation et la pratique que dans le cadre d’un programme d’études.

Les personnages historiques que l’on pourrait aujourd’hui qualifier de scientifiques coloniaux sont donc le plus souvent connus en tant qu’explorateurs, administrateurs, colons ou missionnaires. Selon le Dictionnaire biographique du Canada, par exemple, Pierre Boucher était surtout « interprète, soldat, gouverneur de Trois-Rivières, juge royal, fondateur et seigneur de Boucherville », bien que son Histoire véritable et naturelle soit l’une des histoires naturelles les plus importantes des premières années de la colonie. Cela s’explique en partie par le fait que Boucher, comme la plupart des scientifiques de la colonie, n’avait aucune formation scientifique liée à son travail de scientifique. Il est arrivé dans la colonie dans son enfance et a reçu son instruction chez des jésuites qu’il aidait. D’autres, comme le missionnaire Paul Le Jeune, étaient bien instruits, même selon les critères actuels, mais dans des domaines qui peuvent sembler avoir peu de rapport avec l’étude scientifique. Le Jeune a enseigné la rhétorique, l’art du discours, avant de partir pour la Nouvelle-France au début du XVIIe siècle.

Les scientifiques de la colonie étudient souvent leur milieu dans le cadre de travaux intellectuels d’une plus grande ampleur. Louis Nicolas, autre missionnaire jésuite qui vit en Nouvelle-France vers la fin du XVIIe siècle, étudie les cultures et la linguistique autochtones, ainsi que les plantes, les animaux et les peuples qu’il rencontre dans l’arrière-pays.

Le banal et le merveilleux

Prenant comme modèles des histoires naturelles et des récits de voyages datant du Moyen Âge et de la Renaissance, les premiers scientifiques de la Nouvelle-France décrivent des créatures incroyables et estompent la distinction entre les éléments naturels et les éléments surnaturels du Nouveau Monde. André Thevet, prêtre franciscain et cosmographe du roi (la cosmographie incluant à l’époque l’étude des parties du monde nouvellement découvertes et de l’univers dans son ensemble), affirme que la découverte par l’équipage de Jacques Cartier d’une fleur de lys dans un érable est de bon augure et laisse présager le succès d’une colonie française dans la région. De même, dans une description détaillée d’un séisme qui frappe le Québec en 1663, le jésuite Jérôme Lalemant précise que des « serpents embrasés […] volaient par le milieu des airs » et que des météores et des « spectres et des fantômes de feu portant des flambeaux en main » étaient aperçus dans le ciel.

Ces descriptions fantastiques allient souvent une observation minutieuse des milieux nord-américains et des éléments qui aujourd’hui semblent déplacés. Le jésuite Louis Nicolas inclut des dessins réalistes d’un « Cheval Marin [hippocampe] qu’on voit dans les prairies du bord du fleuve de Chisedek qui se déverse dans le fleuve de St-Laurent ». Cette créature fait l’objet d’à peine quelques pages avant le « monstre marin tué par les Français sur la rivière de Richelieu en la Nouvelle-France ».

Bien que des figures célèbres de l’histoire des sciences tels que Francis Bacon aient placé l’étude de telles merveilles au cœur de la méthode scientifique moderne, la juxtaposition du banal et du merveilleux typique de la science coloniale semble sonner faux aujourd’hui et a conduit beaucoup d’historiens à minimiser la rigueur des études faites par bon nombre des premiers colons et missionnaires.

La collection de souvenirs

Même si les récits écrits de ces premiers scientifiques coloniaux semblent incroyables, leurs observations et les collections qu’ils assemblent sont d’une grande valeur pour les publics français. Avec la révolution qui sévit dans la pensée scientifique au XVIIe siècle, une importance particulière est accordée à l’observation et à l’expérience directes, offrant ainsi de nouvelles possibilités à des personnes qui ont peu de formation scientifique ou médicale, voire aucune, mais qui offrent néanmoins des points de vue uniques sur des parties du monde nouvellement découvertes.

Les premières personnes qui voyagent en Nouvelle-France rapportent des souvenirs, y compris des échantillons de minéraux et de nouvelles plantes. Selon un manuscrit produit en 1508 pour la reine Anne de Bretagne, quinze ans après les découvertes de Christophe Colomb, les Français cultivaient déjà dans leurs jardins des plantes des Amériques, notamment du maïs, des haricots et des courges. Jacques Cartier ramène des échantillons de ce qu’il présume être (à tort) des diamants canadiens, ainsi qu’un arbre connu sous le nom d’anneda que les Iroquoïens qu’il a rencontrés le long du Saint-Laurent lui ont appris à utiliser pour traiter le scorbut qui ravageait son équipage.

Dès le début du XVIIe siècle, des collectionneurs bien connus, tel Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, assemblent également d’importantes collections d’objets d’origine autochtone, notamment des canots et des armes. Dans les grands jardins de Paris, les plantes nord-américaines se développent rapidement.

Une science de survie (afficher)

L’agriculture expérimentale

En règle générale, l’activité scientifique entreprise dans la colonie répond à un objectif pratique : essayer de ne pas se perdre ou mourir de faim dans la colonie. Toutefois, les scientifiques amateurs décrits ci-dessus espèrent également que leurs activités scientifiques et leurs écrits contribueront à améliorer la conception que les Français ont de la colonie. Dans certaines descriptions des conditions locales, Champlain mentionne des jardins expérimentaux qu’il a faits au cours de ses voyages. La réussite des végétaux européens dans les sols de la Nouvelle-France est présentée comme un présage du succès de la colonie dans son ensemble.

De même, en 1636, le jésuite Paul Le Jeune décrit la flore, la faune et les milieux naturels de la colonie en vue de répondre aux préoccupations de certains de ses lecteurs. Par exemple, quand on lui demande « s’il y a espérance que les pommiers et autres arbres fruitiers y puissent porter du fruit », il mentionne la plantation expérimentale de végétaux européens en Nouvelle-France :

Le sieur Hebert avait planté quelques pommiers pendant sa vie, qui ont porté de fort bons fruits, à ce qu’on m’assure; le bétail a gâté ces arbres; nous avons greffé quelques sauvageons cette année, les entes sont très bien reprises. Le temps nous apprendra ce qui en est; on voit ici des poiriers, pommiers, pruniers, cerisiers; et autres arbres portant des fruits sauvages; s’ils résistent aux rigueurs de l’hiver; je ne vois pas pourquoi ils doivent mourir pour être entés de bons greffes. Il y a en quelques endroits force lambruches chargées de raisins; quelques-uns en ont fait du vin par curiosité, j’en ai goûté, il m’a semblé fort bon. Plusieurs tiennent pour certain que la vigne réussirait ici, et comme j’opposais la rigueur des froids, on me répondit que les ceps seront en assurance tout l’hiver sous la neige, et qu’au printemps on ne doit pas tant craindre que les vignes gèlent, comme en France, pour ce qu’elles ne s’avanceront pas si tôt. Tout cela semble probable.

Le Jeune intègre à ses observations des descriptions d’expériences botaniques ayant pour but de rendre la Nouvelle-France plus semblable à la métropole. De tels récits présentent des descriptions détaillées du cycle des saisons et de plantes et d’animaux indigènes, mais pour bien les comprendre, il faut les considérer comme des textes promotionnels écrits expressément pour inciter les lecteurs à traverser l’Atlantique, ou à ouvrir leurs cœurs à ceux qui l’avaient déjà fait et à délier leurs bourses pour leur venir en aide.

Promouvoir la colonisation

Ces descriptions portent non seulement sur l’usage possible des plantes et des animaux de la Nouvelle-France, mais aussi sur leur couleur, leur forme ou leur comportement. Quand Nicolas Denys, propriétaire terrien et marchand en Acadie au XVIIe siècle, regarde une loutre, par exemple, il y voit surtout une fourrure de valeur et un repas goûteux. À peu près à la même époque, Nicolas Perrot, explorateur et marchand de fourrures, consacre autant de temps à l’explication des méthodes de conservation et de cuisson de nouveautés botaniques telles que le riz sauvage et les bleuets qu’à la description de leur forme, de leur couleur et de leur taille. Les explorateurs, les colons et les missionnaires se familiarisent avec la flore et la faune de la Nouvelle-France au fur et à mesure qu’ils les intègrent à leur vie. Au lieu de laboratoires ou d’instruments scientifiques de précision, les auteurs qui consignent les premières expériences avec ces nouvelles plantes et ces nouveaux animaux ont plus tendance à se fier à leur estomac.

Les descriptions qu’ils nous présentent de la Nouvelle-France sont minutieuses, mais elles ne visent pas à présenter à leurs lecteurs un monde complètement nouveau. Les discussions sur le climat incluent souvent des comparaisons très explicites entre la Nouvelle-France et la métropole. Marc Lescarbot, colon et chroniqueur important de l’Acadie du début du XVIIe siècle, affirme qu’au cours de ses premières années dans la colonie, les hivers fluctuaient autant qu’en France. Toutefois, il reconnaît que l’hiver de 1607 fut « le plus rigoureux qu’on vit jamais », mais il ajoute que la saison fut tout aussi rigoureuse de l’autre côté de l’Atlantique. L’année précédente, il avait dit que l’hiver dans le Nouveau Monde était très familier et qu’il était certain que la similarité s’accentuerait à mesure que le territoire serait défriché et que les forêts seraient éclaircies.

L’Histoire naturelle et véritable de Pierre Boucher, écrite dans le but de corriger de fausses impressions sur la colonie et d’encourager la colonisation, vise également à lever les hésitations des colons potentiels. Apparemment, ces derniers craignent les hivers glacials autant que les peuples iroquoïens qui, selon Boucher, menacent la colonie et les colons. Boucher dit que la colonie n’a en fait que deux saisons : « […] nous passons tout d’un coup d’un grand froid à un grand chaud, et d’un grand chaud à un grand froid ». Cependant, au lieu d’utiliser des mesures connues telles que la température, et la quantité de neige ou de pluie, Boucher étudie les saisons du point de vue d’un colon qui les connaît. Selon lui, le froid des hivers n’est « toutefois [pas] désagréable ». En fait, « la plupart du temps ce sont de jours beaux et sereins, et on ne s’en trouve aucunement incommodé ». À tout le moins, la neige en Nouvelle-France présente moins d’inconvénients que la boue en France.

Trouver le familier

Les premiers scientifiques de la colonie s’intéressent donc le plus souvent à la survie des colons et des modes de vie français. Ils étudient les plantes, les animaux, les minéraux et les saisons de la Nouvelle-France en vue de favoriser l’arrivée de nouveaux colons, et leurs récits soulignent des ressemblances fondamentales entre la colonie et la métropole. En effet, les observateurs français qui se rendent en Nouvelle-France, ayant parcouru des milliers de kilomètres, découvrent souvent des milieux qui ne sont pas trop différents de ceux qu’ils ont quittés.

Plusieurs récits de voyage fournissent simplement des listes de plantes et d’animaux familiers. Vers la fin du XVIIe siècle, le jésuite Louis Nicolas ne voit pas la nécessité de donner plus de détails sur des plantes qui sont connues en France, même par des personnes qui n’ont jamais traversé l’Atlantique. Il écrit, par exemple : « Toutes les herbes que je vais nommer sont si communes dans le pays qu’il me faudrait un grand volume pour en dire toutes les particularités, et comme je serais trop ennuyant il faut se contenter des simples noms. Asperges. Betteraves rouges. Betteraves blanches. Carottes. Charvis. Salsifis. Panets. Pastenades jaunes, et violettes, franches et sauvages. Chicorée blanche […] » La liste se poursuit et a des échos dans de semblables énumérations rédigées par d’autres auteurs coloniaux. Ce genre de récit, écrit bien avant que l’on comprenne la complexité des relations écologiques, révèle que les premiers auteurs qui décrivent différentes facettes du nouveau continent ne les trouvent pas si nouvelles que ça.

Quand ils découvrent de nouvelles plantes et de nouveaux animaux, ces naturalistes amateurs essaient tout de même de les comprendre en les comparant à leurs équivalents européens. Entre autres, ils examinent les parties des nouvelles plantes qui, ainsi isolées, ressemblent plus à la flore française familière. En décrivant les plantes qui existent près de sa mission en territoire iroquois dans les années 1650, le jésuite Claude Dablon mentionne des « […] fruits qui ont la couleur et la grosseur d’un abricot, la fleur du lys blanc, l’odeur et le goût du citron ». Parfois, les auteurs exagèrent tellement que leurs récits sont aussi confus pour le lecteur moderne que pour celui du XVIIIe siècle. Un autre jésuite décrit une plante qu’il a trouvée dans sa mission au sud des Grands Lacs : « Mais, parmi les fruits du Pays, ceux qui me paraissent les meilleurs, et qui seraient certainement estimés en France, ce sont les Piakimina et les Racemina. Ceux-ci sont longs deux fois à peu près comme le doigt, et gros environ comme le bras d’un enfant : ceux-là ressemblent assez aux nèfles, à la réserve que la couronne en est plus petite. » Il fait allusion au kaki et à l’asimine. Les scientifiques coloniaux du XVIIe siècle cherchent surtout à découvrir la familiarité de leurs nouveaux milieux.

CASTOR

Les récits des naturalistes coloniaux laissent souvent entrevoir des opinions politiques. Le sieur de Diéreville, chirurgien qui voyage en Acadie en 1708, fait une description du comportement social des castors qui offre également une critique subtile de la société hiérarchisée de la France. Il écrit notamment :

À ce rude travail un vieux Castor préside,

Tous les chasseurs l’ont observé,

Il sert aux plus jeunes de guide,

Jusqu’à ce qu’il soit achevé.

En traînant dans les bois les arbres qu’ils abattent,

Si quelqu’un par malice agit trop faiblement,

Les autres quittent prise, et vigoureusement

Se jettent dessus et le battent.

Entre eux la justice est partout.

Si les plus forts sont en un bout,

Et que les plus faibles languissent,

Sous le poids du fardeau porté,

À la peine qu’ils ont quelques forts compatissent,

Et se rangent de leur côté.

(L. U. Fontaine, Voyage du Sieur de Diéreville en Acadie, Québec, Imprimerie A. Côté et Cie, 1885, p. 78.)

Apprivoiser la faune et la flore

Plusieurs de ces auteurs demeurent convaincus que les différences entre les environnements du Vieux et du Nouveau Monde peuvent être minimisées en apprivoisant les animaux ou même éliminées par l’introduction de techniques agricoles françaises. Dans un compte rendu de sa mission écrit en 1636, le jésuite Paul Le Jeune affirme qu’il espère un jour voir le wapiti apprivoisé. Il note que certains colons en ont déjà capturé quelques mâles et femelles qui joueront un jour le même rôle que le cheval ou le bœuf, et que l’apprivoisement du castor fournira une quantité de viande presque illimitée.

Ce n’est qu’après avoir fait des expériences avec le raisin sauvage de la Nouvelle-France pendant plus d’un siècle que les colons et les missionnaires apprennent qu’il s’agit en fait d’une variété différente de celle de la France. Tout en décrivant avec soin les nouveaux types de raisin qu’ils rencontrent dans des établissements et au cours de leurs voyages, plusieurs auteurs demeurent convaincus que les colons pourront rendre ces raisins plus semblables à leurs équivalents français en les cultivant et, plus important encore, qu’ils arriveront à en tirer du bon vin.

Richesses minières

On cherche aussi des ressources naturelles qui pourraient contribuer à la vie dans la colonie et devenir en même temps une source de revenus. Le désir de soutenir l’industrie dans la colonie conduit également aux premières études géologiques. Au début de la colonisation, des échantillons de minéraux sont envoyés en France pour les faire analyser. Lors de son troisième voyage en Amérique du Nord, en 1541, Jacques Cartier rapporte en France ce qu’il espère être des diamants et de l’or, tandis que le gouverneur de l’Acadie, Isaac de Razilly, fait analyser des échantillons de lapis-lazuli à Paris.

Cependant, les études géologiques visent plus souvent la découverte de métaux moins nobles. En 1535, au moment où Cartier explore le Saint-Laurent, il y a déjà des indices de la présence de métaux tels que le cuivre. Des Autochtones près de la ville actuelle de Montréal montrent des échantillons de ce métal à l’explorateur et lui disent qu’ils proviennent de l’ouest. Au XVIIe siècle, des représentants du gouvernement colonial envoient des explorateurs sur les rives du lac Supérieur en quête de ce métal.

Carte minéralogique où l'on voit la nature des terrains du Canada et de la Louisiane, 1752, par Philippe de Buache et J.-É. Guettard

Une bonne partie des analyses minéralogiques est réalisée en France. En 1688, par exemple, le marquis de Denonville, alors gouverneur de la Nouvelle-France, envoie des échantillons de plomb et de cuivre en France pour en déterminer la qualité. Au XVIIIe siècle, les discussions sur la minéralogie de la Nouvelle-France portent souvent sur le besoin de travailleurs qualifiés pour évaluer, extraire et transformer des métaux tels que le cuivre. Bien que des minéraux soient expédiés en France pour en vérifier la qualité, des experts en exploitation minière se rendent dans la colonie de temps en temps. En 1739, par exemple, deux experts allemands (père et fils) se rendent dans l’arrière-pays pour évaluer la viabilité financière des gisements.

Enseignants et élèves (afficher)

L’importance des Premiers Peuples

Les Français acquièrent une bonne partie de leurs connaissances auprès des peuples autochtones qui les familiarisent avec le Nouveau Monde en tant que guides, cuisiniers et amis, voire de colocataires. Champlain décrit l’esturgeon noir (Acipenser oxyrinchus) et explique qu’il a vu deux Autochtones dans un canot prendre le poisson à l’aide d’un flambeau d’écorce de bouleau et d’un harpon. Le jésuite Le Jeune décrit le même poisson plusieurs décennies plus tard et affirme qu’un Autochtone le lui a fait connaître le long du Saint-Laurent.

Les premiers colons et voyageurs se familiarisent souvent avec la nature du Nouveau Monde en compagnie d’Autochtones. Ils en viennent à connaître les meilleures saisons pour la pêche, ainsi que le cycle saisonnier des baies et autres fruits sauvages, en chassant et en cueillant avec leurs hôtes autochtones. Par exemple, Champlain se joint à une partie de chasse huronne en 1616, et Le Jeune passe un hiver avec une famille innue.

Les Autochtones cherchent souvent à montrer à leurs invités français comment plantes et animaux interagissent. Bien conscients du fait qu’ils comptent sur des sources de nourriture qui varient selon les saisons – et sont parfois rares – et respectueux du pouvoir spirituel du monde non humain, ils abordent les plantes et les animaux avec prudence et respect. Au début du XVIIe siècle, en Acadie, le jésuite Biard apprend à ne pas donner aux chiens les os de l’ours, du castor et d’autres animaux que ses hôtes autochtones ont pris, sous peine de fâcher les esprits de ces animaux et de compromettre les chasses futures. Pour les mêmes raisons, Nicolas Perrot, marchand de fourrures et explorateur, apprend à souffler de la fumée de tabac sur le nez des ours qu’il tue.

Parfois, ce genre de coutume limite ce que l’on peut apprendre des peuples autochtones. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, des voyageurs, comme le jésuite Pierre-François Xavier de Charlevoix, se plaignent du fait que les guérisseurs autochtones gardent leurs remèdes secrets. Un autre jésuite, Joseph-François Lafitau, apprend qu’il ne peut pas connaître les secrets d’une plante médicinale particulièrement puissante parce qu’il est un homme. Un Autochtone lui aurait dit que seules les femmes célibataires pouvaient cueillir la plante. Dans bien des cas, les observateurs et les participants français ignorent ce genre d’information, qu’ils considèrent comme de la superstition, mais il s’agit souvent d’une partie importante de ce que les Autochtones essaient de leur enseigner sur leur environnement.

Le ginseng

En 1716, le jésuite Jean-François Lafitau découvre du ginseng près de Montréal. Il n’aurait pas pu le faire sans l’aide des femmes mohawks avec lesquelles il vit à Kahnawake. Nous savons actuellement que la plante qu’il a découverte était en fait une espèce étroitement liée à la plante asiatique, mais cela n’a pas empêché l’éclosion d’un commerce fort rentable entre la Nouvelle-France et la Chine dans la première moitié du XVIIIe siècle.

Dans un livre écrit en 1718, intitulé Mémoire présenté a son altesse royale monseigneur le duc d’Orléans, régent du royaume de France, concernant la précieuse plante du gin-seng de Tartarie, découverte en Canada, Lafitau explique que sa découverte fut inspirée par la lecture d’un article sur la cueillette du ginseng en Chine. L’auteur de l’article, un jésuite de la Manchourie, décrivait les caractéristiques de la plante et suggérait que la plante pourrait se trouver au Canada également. Sans perdre de temps, Lafitau, qui s’intéresse à la botanique et est convaincu que le Nord-Est asiatique et le Canada sont liés culturellement et écologiquement, entreprend sa recherche près de sa mission, aidé de femmes mohawks de la région (qu’il ne nomme pas pourtant). C’est en parlant avec ces femmes et avec d’autres Autochtones des environs qu’il apprend une bonne partie de ce qu’il dit sur la plante. Son livre analyse le nom iroquois de la plante – garentoguen – et l’usage médicinal que les communautés locales en font. Ce qui est incroyable, c’est qu’après avoir comparé les usages et les noms chinois et iroquois de la plante et avoir trouvé des ressemblances, Lafitau prétend avoir la preuve qu’il s’agit en fait de ginseng. Selon lui, les noms ginseng et garentoguen, dont la traduction approximative est « représentation de l’homme, ressemblance avec l’homme », reflètent la forme des racines. Il en déduit que « deux noms si semblables dans leur signification n’ont pu être donnés à la même chose sans une communication d’idées, et par conséquent de personnes : d’où l’on pourrait conclure que ces Tartares orientaux, dont les mœurs ressemblent assez à celles des sauvages, ne sont pas si éloignés de Canada qu’on le pense ».

Lafitau se distingue en faisant publiquement l’éloge des connaissances des peuples autochtones relativement aux plantes et aux animaux locaux. Il compte sur les Autochtones, et cela est probablement assez courant à l’époque. Quelques années plus tard, sa découverte donne naissance à un commerce florissant du ginseng entre la Nouvelle-France et la Chine dans lequel les communautés autochtones jouent un rôle essentiel. L’automne, des familles et des communautés entières parcourent les bois de la Nouvelle-France à la recherche de cette plante. De nombreux colons se joignent à eux et les récoltes sont si abondantes que la plante est menacée d’extinction. Le commerce s’effondre en 1752 parce que le ginseng est cueilli hors saison et ne répond plus aux exigences du consommateur chinois.

La professionnalisation de la science

Au XVIIe siècle, la science coloniale devient manifestement plus scientifique, et la formation spécialisée dans des domaines tels que les mathématiques et la médecine est de plus en plus courante. En outre, les scientifiques parisiens en viennent à avoir la main mise sur la science en Nouvelle-France et à l’intégrer à leurs projets d’observation et de collection.

C’est dans les domaines scientifiques liés à la navigation dans la colonie que l’on commence à mettre l’accent sur la spécialisation et la formation. De nouvelles découvertes en mathématiques, telles que l’étude de la géométrie par Blaise Pascal, et la contribution d’Isaac Newton à la physique et à l’optique, sont au cœur de la révolution scientifique des XVIIe et XVIIIe siècles. De l’autre côté de l’Atlantique, les sciences mathématiques deviennent un moyen fondamental d’enregistrer et de préserver les expériences de la Nouvelle-France.

Professeurs et élèves

Le collège fondé par la Société de Jésus à Québec en 1635 devient un lieu central pour la promotion des sciences mathématiques et de l’étude des mathématiques. Essentiellement une école primaire au début, le collège introduit les mathématiques dans le programme d’études en 1651, mettant l’accent sur les mathématiques appliquées pour la navigation et la cartographie. Les Jésuites sont responsables de l’introduction de nouveaux instruments et de nouvelles techniques, mais leur foi influence parfois leur enseignement. Puisqu’ils résistent à l’astronomie de Nicolas Copernic, qui suggérait que la terre tournait autour du soleil (héliocentrisme), leurs élèves apprennent le système de Giovanni Battista Riccioli, jésuite italien qui tient compte de nouvelles connaissances en physique et en astronomie mais maintient l’image d’un univers géocentrique, où tout tourne autour de la terre.

Souvent issus de la population locale de marins, les élèves apprennent notamment à utiliser de nouveaux instruments de navigation et à produire et à lire des cartes marines et géographiques. L’importance accordée à ces sujets attire le soutien d’autorités coloniales locales telles que Jean Talon, qui écrit en 1665 : « Les jeunes gens de Canada se dévouent et se jettent dans les écoles pour les sciences, dans les arts, les métiers et surtout dans la marine, de sorte que si cette inclination se nourrit un peu il y a lieu d’espérer que ce pays deviendra une pépinière de navigateurs, de pêcheurs, de matelots ou d’ouvriers tous ayant naturellement de la disposition à ces emplois ».

Les mathématiques et la cartographie

Jusqu’au XVIIIe siècle, ce sont surtout les Jésuites qui enseignent l’hydrographie, la cartographie et les mathématiques, avec de plus en plus le soutien de l’État français qui appuyait aussi ls hydrographes à la fin du XVIIe siècle. Ainsi, Jean Deshayes, qui arrive en 1685, produit l’étude la plus précise des cours d’eau de la colonie, ayant acquis ses compétences par une formation spécialisée et par son expérience au service de la marine française au large de l’Afrique et dans les Antilles.

Des missionnaires et des hydrographes qui ont ce genre de compétences scientifiques sont recrutés par le gouvernement colonial pour aider à cartographier l’intérieur du continent et à produire des cartes. En 1750, le gouverneur général Roland-Michel Barin de Galissonnière, lui-même un scientifique respecté, demande au jésuite Pierre Jean de Bonnecamps de participer à une expédition militaire sur la rivière Ohio. Le journal de ce dernier montre comment les mathématiques peuvent être utilisées dans la description de nouveaux territoires. La description que laisse Bonnecamps des chutes Niagara en offre un exemple : « La fameuse chute de Niagara est à très peu près à égale distance des deux lacs. Elle est formée par un rocher coupé à plomb et haut de 133 pieds suivant ma mesure que je crois exacte. Sa figure est une demi-ellipse divisée vers son milieu par une petite île. La largeur de la chute peut être d’un quart de lieue et demi. L’eau tombe en écume le long du rocher et est reçue dans un vaste bassin au-dessus duquel règne un brouillard perpétuel. »

Pourtant, tout en fournissant au gouvernement colonial des mesures détaillées de la latitude et de la longitude, Bonnecamps révèle que les conditions à la frontière de la colonie limitent les sciences mathématiques. Dans son journal, il écrit, entre autres : « La longitude est partout estimée. Si j’avais eu une bonne montre, j’aurais pu en déterminer quelques points par des observations; mais pouvais-je et devais-je compter sur une montre d’une bonté médiocre, et dont j’ai cent fois éprouvé l’irrégularité avant et après mon retour? Oserais-je dire que mon estime est juste? En vérité ce serait être bien téméraire, surtout ayant été obligé de naviguer dans des courants sujets à mille alternatives, dans l’eau morte même, quelle règle d’estime pouvait-on avoir dont la justesse ne serait pas déconcertée par la variation et les inégalités du vent ou des rameurs. »

Qu’il s’agisse de cartographier le Saint-Laurent, les villes coloniales ou les régions frontalières où le contrôle de la France est contesté par les Autochtones et les puissances coloniales rivales, les sciences mathématiques sont un outil crucial pour l’empire.

L’Académie royale des sciences (afficher)

La fondation de l’Académie royale des sciences à Paris, en 1666, a d’importantes répercussions sur la signification et la pratique des sciences en Nouvelle-France. Elle fait partie des mesures que prend l’État pour mieux soutenir la culture française et en surveiller l’évolution de plus près. Plusieurs académies sont fondées sous la direction de Jean-Baptiste Colbert, l’un des principaux architectes de l’expansion de l’État français sous Louis XIV. L’initiative de Colbert, qui soutient la littérature, les arts et ce qu’on appelle aujourd’hui les sciences sociales, ainsi que les sciences naturelles et mathématiques, influence directement les relations entre la communauté scientifique et le gouvernement en France et dans tout l’Empire français.

Colbert, Ministre des finances, présente à Louis XIV les membres de l’Académie Royale des Sciences crée en 1667

Investie de l’autorité royale, l’Académie hérite de quelques caractéristiques de l’État français sous Louis XIV. Sa mission est claire : produire du savoir qui profitera au monarque et à l’État. Ses membres se réunissent régulièrement dans la bibliothèque du roi, affichant de riches insignes et respectant une hiérarchie précise. Seuls quelques privilégiés sont admis à l’Académie. Ils sont nommés en tant qu’experts dans des domaines scientifiques tels que la botanique, la chimie et l’astronomie.

Le rapport étroit qui existe entre la gestion des colonies de la France et le soutien de l’Académie est d’une importance particulière pour l’histoire des sciences en Nouvelle-France. Colbert lui-même surveille les deux directement, et plusieurs protecteurs de l’Académie qui le suivront après sa mort soutiendront également les sciences en France tout en étant responsables de la marine et des colonies.

Scientifiques itinérants

Ce lien étroit entre la science et l’État commence à avoir des répercussions en Nouvelle-France peu de temps après la fondation de l’Académie. En 1670, le premier représentant de l’Académie, Jean Richer, arrive en Amérique du Nord. Le voyage que fait Richer en Acadie avait à l’origine une autre destination, la côte est de l’Afrique. Richer se rend aux Antilles et en Amérique du Nord en tant qu’assistant du grand astronome Giovanni Domenico Cassini. Il est armé d’instruments expérimentaux qui permettent de déterminer la position des navires en mer. Certaines de ses estimations des côtes et des marées sont parmi les plus exactes produites jusqu’alors.

L’expédition vise ostensiblement la réalisation d’observations astronomiques exactes, mais Richer recueille également des spécimens botaniques en Acadie. Les Mémoires pour servir à l’histoire des plantes (le premier texte botanique important produit par des membres de l’Académie, publié par Denis Dodart en 1686) comprennent une description et une image du « lis nain d’Acadie », que Richer cueille pendant l’expédition.

Il n’est pas facile de réserver de l’espace sur les navires commerciaux et de convaincre les capitaines de modifier leurs routes pour répondre aux besoins de l’Académie, mais le lancement d’expéditions parrainées par l’État avec des scientifiques disciplinés ayant une bonne formation tels que Richer transforme radicalement les sciences dans les colonies françaises et dans l’océan Atlantique.

Les correspondants coloniaux

Les scientifiques itinérants mettent la science coloniale sous la direction d’une Académie hiérarchisée et centralisée, mais c’est l’arrivée de membres de l’Académie royale des sciences dans la colonie qui influence la science coloniale le plus radicalement. En 1699, Michel Sarrazin, médecin du roi, est nommé premier membre correspondant de l’Académie en Amérique du Nord. À l’instar de Richer et de Plumier, il peut donc compter sur les réseaux de l’administration coloniale et des militaires pour fournir des observations et des spécimens aux scientifiques parisiens.

Les colonies françaises, la marine et l’Académie sont trois domaines de responsabilité qui demeurent liés au sein du gouvernement français. En 1707, par exemple, le ministre de la Marine, Jérôme Phélypeaux, comte de Pontchartrain, écrit à l’intendant Raudot de la Nouvelle-France, qui soutient lui-même le travail de Sarrazin, pour ordonner aux « officiers du Roy [… de] recevoir sans difficultés les caisses de ces plantes dans leurs bâtiments, de les faire placer dans des endroits convenables où elles se puissent conserver et les envoyer à mon adresse ». Certains intendants de la colonie, tels que Michel Bégon, appuient des scientifiques comme Michel Sarrazin pour servir les intérêts du roi et, paraît-il, parce qu’ils s’intéressent aussi au monde naturel.

Michel Sarrazin

Michel Sarrazin personnifie le lien étroit qui existe entre la science coloniale et le gouvernement français au XVIIIe siècle. À sa mort en 1734, il est membre du Conseil supérieur de la colonie, le médecin du roi de la colonie et membre correspondant de l’Académie royale des sciences. Sarrazin arrive dans la colonie en 1685 en tant que chirurgien militaire, mais il retourne en France peu après pour terminer ses études de médecine. C’est alors, à Paris, qu’il s’initie aux sciences naturelles, au Jardin royal, sous la direction du célèbre botaniste Joseph Pitton de Tournefort. De retour en Nouvelle-France en 1697, Sarrazin est un des rares médecins de la colonie. Il est élu correspondant de l’Académie en 1699. Dans le cadre de son travail pour cette dernière, Sarrazin fournit des observations précieuses sur la flore et la faune de l’Amérique du Nord, ainsi que des spécimens pour des collections et des jardins européens. Il commence à expédier des plantes à ses mécènes en France dès que son navire accoste à la Terre-Neuve actuelle. Selon des documents d’archives conservés à Paris, il envoie des plantes telles que l’asclépiade commune, l’érable à sucre et le phytolaque d’Amérique. Il offre aussi aux lecteurs parisiens des observations sur ces plantes. Dans un article sur les érables publié dans un journal de l’Académie, il présente une hypothèse sur les raisons pour lesquelles les érables canadiens produisent tant de sirop, affirmant que nos hivers froids et enneigés les rendent plus productifs que les érables européens. Sarrazin étudie également l’anatomie animale. À l’aide d’équipement fourni par ses mécènes parisiens, par exemple, il produit des études sur les porcs-épics et les rats musqués. À sa mort, un autre médecin du roi et membre correspondant de l’Académie le remplace, Jean-François Gaultier.

Cela veut dire que l’Académie et ses membres, dont Sarrazin, assurent de plus en plus leur domination sur les amateurs des sciences typiques des débuts de la colonie. Certains naturalistes locaux cherchent une légitimité ainsi que la reconnaissance de leur travail auprès de Sarrazin et de ses collègues à Paris. Après la mort de Sarrazin, par exemple, un chirurgien local, Hubert-Joseph de la Croix, recueille des plantes pour des jardins botaniques français dans l’espoir de devenir médecin du roi, mais ses efforts ne seront pas récompensés.

Les herborisateurs locaux

Vers la même époque, Jacques-Pierre Daneau de Muy, commandant du fort Saint-Joseph (Niles, Michigan), rédige un mémoire sur les plantes médicinales et l’envoie à ses supérieurs en France. Daneau de Muy de même que de la Croix et d’autres scientifiques s’attirent les bonnes grâces des administrateurs coloniaux, et leurs dépenses sont remboursées. Bien que l’étroite intégration de la science et de l’État offre à certaines personnes de nouvelles occasions de se distinguer dans la colonie, elle occulte les contributions de bien d’autres, notamment les femmes et les Autochtones.

Médecins du roi et administrateurs, Sarrazin et Jean-François Gaultier comptent sur ces herborisateurs locaux pour remplir leurs mandats. Sarrazin, par exemple, essaie d’expliquer ses propres limitations à ses mécènes parisiens quand il écrit : « Je ne sais si l’on croit qu’on herborise en Canada comme en France. Je parcourrais plus aisément toute l’Europe, et avec moins de danger, que je ne ferais 100 lieues en Canada […] » Les scientifiques locaux tels que Sarrazin et Gaultier, ainsi que leurs mécènes à Paris, écrivent des guides pour les herborisateurs locaux qui leur fournissent des spécimens.

Dans un texte, Henri-Louis Duhamel du Monceau, botaniste et partisan de la réforme agricole bien connu en France, conseille à ses herborisateurs de consigner le plus d’information possible, y compris les noms locaux, autochtones et, si possible latins, et de préciser où le spécimen a été recueilli et à quelle époque de l’année. Les observations pouvaient aussi être incluses dans une autre catégorie, avec les recommandations aux « commissionnaires » qui aidaient à transporter les spécimens en France. De ce fait, les herborisateurs semblent avoir perdu l’indépendance dont jouissaient des scientifiques coloniaux tels que Pierre Boucher.

De nouvelles perspectives

La science pratiquée par des hommes tels que Michel Sarrazin et Jean-François Gaultier est tout à fait différente de celle des premiers colons et missionnaires. Au début du XVIIIe siècle, les scientifiques coloniaux ont déjà cédé une bonne partie de leur autorité à leurs homologues parisiens. Quand Jean Deshayes, hydrographe du roi, essaie de publier une carte du Saint-Laurent, il est contraint de la soumettre à des membres de l’Académie qui en évaluent exactitude. La carte est publiée en 1702, mais l’autorité de l’Académie et sa supériorité sur les scientifiques coloniaux sont déjà bien établies.

Cependant, les scientifiques de formation ont un point de vue différent, et cela est peut-être plus important. Les premiers auteurs d’histoires naturelles de la colonie cherchaient des ressemblances entre la France et la Nouvelle-France, tandis que les scientifiques du XVIIIe siècle sont de plus en plus motivés par le désir de cataloguer ce qui rend la Nouvelle-France unique. Quand ils découvrent une nouvelle plante ou un nouvel animal, les naturalistes tels que Sarrazin et Gaultier envoient à Paris non seulement des spécimens physiques, mais des descriptions détaillées, contribuant ainsi à améliorer les collections.

Les spécimens botaniques sont envoyés annuellement à Paris, mais il est plus difficile d’envoyer des animaux vivants. En 1727, Sarrazin suggère à ses homologues parisiens de comparer ses descriptions écrites de loutres canadiennes avec des animaux semblables qu’ils peuvent observer dans la Seine. En 1753, Gaultier trouve une solution plus courante. Cette année-là, il envoie des spécimens d’oiseaux, de mammifères et de poissons dans des tonneaux de rhum qui les préservera pendant le transport pour qu’ils puissent être étudiés à Paris.

L’étude de ces nouvelles plantes et de ces nouveaux animaux est axée sur leur unicité. L’apparence physique fait souvent l’objet de description détaillée, conformément aux conventions qui ont cours en Europe à l’époque. Se servant d’instruments fournis par des mécènes parisiens, Sarrazin fait une analyse détaillée de l’anatomie de plusieurs mammifères, dont le castor, la loutre et le porc-épic. Par exemple, il publie une étude sur les porcs-épics qui montre la différence entre les espèces canadiennes et celles de l’Afrique. Selon lui, la différence réside dans le museau. Contrairement aux espèces canadiennes, celles de l’Afrique ont un museau qui ressemble à celui du lapin. Sarrazin catalogue également sept types distincts de piquants, qu’il mesure soigneusement et examine au microscope.

Dans son étude sur les érables à sucre, publiée en 1730, Sarrazin emploie des méthodes semblables, essayant d’expliquer pourquoi les érables de la Nouvelle-France produisent tant de sève sucrée. Ses observations révèlent qu’il a prêté une attention particulière aux saisons, à la quantité de neige couvrant les arbres et à la température de l’air. De semblables descriptions se trouvent dans un texte de Gaultier intitulé Description de plusieurs plantes du Canada. Les deux montrent que l’étude de la flore et de la faune du Canada est devenue une science où la différence prime sur la ressemblance.

Conclusion (afficher)

L’histoire des sciences en Nouvelle-France est l’histoire de la façon dont les premiers colons en sont venus à comprendre le nouvel environnement dans lequel ils s’installaient. Cette histoire est enrichie par la diversité des acteurs : hommes et femmes, colons et Autochtones, scientifiques amateurs et professionnels. Dans cette histoire, la science elle-même demeure une cible mobile. Au cours du premier siècle de colonisation, elle permet – et cela arrive souvent – l’alliance d’éléments imaginaires, qui semblent incroyables, et de récits soulignant la familiarité de nouveaux environnements et leur capacité à soutenir les modes de vie français. Cependant, avec le temps, la science prend un aspect plus scientifique qui commence par l’enseignement des mathématiques par les Jésuites et s’accentue après l’arrivée d’hydrographes et de naturalistes de formation. L’importance de la formation et des instruments spécialisés est ainsi mise en évidence, contribuant à une science qui met l’accent sur la différence entre l’Amérique du Nord et l’Europe.

Qu’il s’agisse de cataloguer de nouvelles plantes et de nouveaux animaux, ou d’employer des mathématiques complexes pour cartographier le Saint-Laurent, la science devient également moins inclusive, car moins de personnes peuvent se dire scientifiques dans la colonie. Et même les rares personnes qui se prétendent scientifiques acceptent l’autorité des chercheurs basés à Paris sans se poser de question. Cependant, en même temps, les scientifiques de la Nouvelle-France intègrent une communauté mondiale de chercheurs qui redéfinissent activement la science et imaginent de nouvelles façons de comprendre le monde naturel.

Pistes de lecture (afficher)

CHARTRAND, Luc, Raymond Duchesne et Yves Gingras. Histoire des sciences au Québec. Montréal, Boréal, 1987.

DAWSON, Nelson-Martin. L’Atelier Delisle : l’Amérique du Nord sur la table à dessin.Sillery (Québec), Septentrion, 2000.

LAMONTAGNE, Roland. La Galissonière et le Canada, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1962.

LITALIEN, Raymonde, Denis Vaugeois et Jean-François Palomino. Mapping a Continent. Historical Atlas of North America, 1492–1814.Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2007.

MAGNUSON, Roger. Education in New France.Montréal, McGill-Queen’s University Press, 1992.

MATHIEU, Jacques. Le premier livre de plantes du Canada : les enfants des bois du Canada au Jardin du roi à Paris en 1635. Sainte-Foy (Québec), Les Presses de l’Université Laval, 1998.

MATHIEU, Jacques. L’anneda, l’arbre de vie.Sillery (Québec), Septentrion, 2010.

NICOLAS, Louis.The Codex Canadensis and the Writings of Louis Nicolas: The Natural History of the New World. Compilé par François-Marc Gagnon, Nancy Senior et Réal Ouellet. Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2011.

SHAPIN, Steven. The Scientific Revolution.Chicago, University of Chicago Press, 1996.

SPARY, Emma. Utopia’s Garden: French Natural History from Old Regime to Revolution.Chicago, University of Chicago Press, 2000.

VALLÉE, Arthur. Un biologiste canadien : Michel Sarrazin 1659-1735, sa vie, ses travaux et son temps. Québec, Le Quotidien Lévis, 1927.